効力感と無力感

Self-efficacy and Self-inefficacy

君が目標を達成するために必要なことは、「できる」という感覚を持つことだ。君が「できる」と信じているなら、君はできるようになる。君が「できない」と思い込んでいるなら、君はできるようにならない。「できる」は効力感であり、「できない」は無力感である。

君が目標を達成するために必要なことは、「できる」という感覚を持つことだ。君が「できる」と信じているなら、君はできるようになる。君が「できない」と思い込んでいるなら、君はできるようにならない。「できる」は効力感であり、「できない」は無力感である。

君に必要なのは、もちろん、自己効力感だ。「自分が望む結果を生み出す力が、自分にはあるんだ」という感覚を持っていると、君は、自然に、目標を達成する方向に行動を起こすだろう。なぜなら、君は、自分が望む結果を生み出すことができると思っているからだ。

逆に、君が無力感を持っていると、君は、目標をかんたんにあきらめてしまうだろう。なぜなら、君は、やってもムダだと思っているからだ。

効力感も、無力感も、これまでの君の経験の中で形成されている。どちらも無意識の中に埋め込まれてしまうので、保護者や教師や周囲の人たちを含めて、君を取り巻く環境がとても重要になる。君の取り組みや君の成長を認めて、君を励ますような環境であれば、君は自己効力感を培うことができる。逆に、君を誰かと比較して、君を低く評価するような環境であれば、君は自己無力感を抱いだかされてしまう。

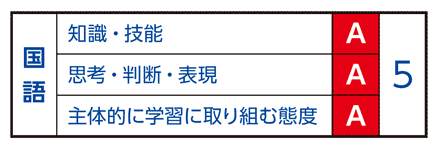

過去の、相対評価を使っていたときの学校教育は、生徒が真剣に取り組んで、自分なりに学力の増進を感じていたとしても、テストなどの結果で、5 と 1 を各 7%、4 と 2 を各 24%、3 を 38%のように、生徒たちを割り振って評価していた。2や1に評価された生徒たちの中にも、個人として学力を伸ばしていた生徒が何人もいたはずなのだが、個人として評価されることはなかった。クラス全員が努力すればするほど、31%の生徒たちは無力感を感じていた。残念ながら、相対評価は、生徒たちの多くに無力感を形成していたのだ。

さいわい、現在の通知表評定は、相対評価ではない。誰かと比較されることなく、小学生は「よくできる」を目指すことができるし、中学生は「A」を目指すことができる。教育の在り方としては、真っ当な評価方法である。とくに重要なのは、小学生も、中学生も、各教科の 3 番目の項目、「主体的に学習に取り組む態度」という観点だ。

さいわい、現在の通知表評定は、相対評価ではない。誰かと比較されることなく、小学生は「よくできる」を目指すことができるし、中学生は「A」を目指すことができる。教育の在り方としては、真っ当な評価方法である。とくに重要なのは、小学生も、中学生も、各教科の 3 番目の項目、「主体的に学習に取り組む態度」という観点だ。

では、「主体的に学習に取り組む態度」は、どのように評価されるのか。

① 粘り強い取組を行おうとする側面(各教科等の観点の趣旨に照らし、知識及び技能を獲得したり、思考力、判断力、表現力等を身に付けたりすることに向けた中で粘り強く行う側面のこと)

② 自らの学習を調整しようとするとする側面(自らの学習状況を把握し、学習の進め方について試行錯誤するなどの「自らの学習を調整しながら、学ぼうとしているか」という意思的な側面のこと)

国語の文法で説明すれば、「粘り強い取組を行おう」の助動詞「う」は、強い気持ちを表す「意志」である。「自らの学習を調整しよう」の助動詞「う」も君の意志である。したがって、君自身が「積極的に取り組んでいるかどうか」が評価の対象だ。もし、君が積極的に取り組んでいるにもかかわらず、「主体的に取り組む態度」が「できる」「がんばろう」や「B」「C」で納得できないときには、保護者に相談して、その理由を学校の先生に聞いてもらうといい。そうすれば、なにをすればいいのかがわかる。

「主体的に学習に取り組む態度」の観点で「よくできる」「A」と評価されているなら、君は、自信をもって、粘り強く取り組んでいけばいい。自己効力感が形成され、グングンと学力が伸びていくはずだ

山手学院 学院長 筒井 保明

リラックスの練習

Practice to Relax

試験や試合に臨むとき、だれもが自分の持っている全力を出し切りたいと願う。

試験や試合に臨むとき、だれもが自分の持っている全力を出し切りたいと願う。

その結果がよければ、もちろん、うれしいけれど、自分の全力を出し切った結果なら、結果がよくなかったとしても、すぐに次のチャレンジに向かっていける。なぜなら、もっと大きな人生の目的が君にあるはずだから。

目標は、目的から生まれる。

たとえば、テストの得点や通知表評定や偏差値が目標になるのは、「行きたい学校に合格する」という目的があるからだ。また、スポーツの各チームの目標が、各試合に勝って勝率や順位を上げることになるのは、「優勝する」という目的があるからだ。

大きな目的があるから、だれもが目標を達成したいと願う。

ところが、試験や試合に臨むとき、君の力を押さえつける敵があらわれる。「緊張」というやつだ。そもそも試験や試合自体がストレスである。そして、ストレスが不安につながり、緊張を強めてくる。スポーツのグラウンドであれば、ホームでは実力を発揮できるのに、アウェイの適地になると、緊張して十分に実力を発揮できない。

試験会場は、アウェイの場所だ。したがって、受験生は、できれば、試験会場(受験校など)に何度か行っておくこと、できなければ、試験当日に早めに到着して試験会場に慣れておくことを勧める。なぜなら、ひとは知らない場所では無意識に緊張してしまうけれど、時間がたって慣れてくると、緊張がほぐれてくるからだ。そういっても、それだけでは十分ではないだろう。

そこで、日ごろから、リラックスする練習を心がけておくことが必要になる。

日ごろというのは、学校や塾の授業前、学習の前、練習の前、各種のテストの前だ。

なぜなら、授業や学習や練習を吸収するためにも、テストで力を発揮するためにも、リラックスしてから取り組むと、効果が上がるからである。

リラックスする方法はたくさんあるので、ここではかんたんなものを紹介しよう。

●目をつむる。目をつむって光を遮断すると、脳波がゆったりとして落ち着く。

●深呼吸する。静かに呼吸しながら、ムダな力を抜いていくと落ち着く。

●表情をゆるめる。モナ・リザのようなほほ笑みを浮かべると落ち着く。

●筋肉の力を抜く。ギュッと手を握って力を込め、力を開放すると落ち着く。

●体のツボを押す。眉間(第三の目)や手のひらの中央よりやや下を指で押すと落ち着く。(落ち着くツボはほかにもあるので、調べてみよう)

●手の指を握る。

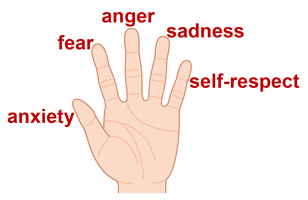

これはたまたま YouTube で見かけたもので、日本のリラックス方法 A Japanese Method to Relax として紹介されていた。出典は不明だが、親指が不安 anxiety、人差し指が恐怖 fear、中指が怒りanger、薬指が悲しみ sadness、小指が自尊心 self-respect で、自分の状態に当てはまる指を逆側の手でギュッと握ると落ち着くそうだ。

これはたまたま YouTube で見かけたもので、日本のリラックス方法 A Japanese Method to Relax として紹介されていた。出典は不明だが、親指が不安 anxiety、人差し指が恐怖 fear、中指が怒りanger、薬指が悲しみ sadness、小指が自尊心 self-respect で、自分の状態に当てはまる指を逆側の手でギュッと握ると落ち着くそうだ。

以上は、当日のものだが、もっと重要なのは、前日だ。前日に心が動揺するようなショックがあると、次の日に悪い影響が出てしまう。寝不足が不安につながるのだ。だから、試験や試合の前日は、ともかく、リラックスして、早めに寝てしまうこと!

ぐっすりと熟睡すると、不安や緊張に負けない状態が準備できる。睡眠は、本当に重要だ。

山手学院 学院長 筒井 保明

音読の価値

The Value of Reading Aloud.

街の人混みのなかに入ると、どこからか、日本語以外の言語の音が聞こえてくる。英語や中国語をはじめとして、韓国語やネパール語やベトナム語やスペイン語などが、とつぜん、耳に飛び込んでくる。わたしが子どものころの日常に、こんなに多くの言語は存在しなかった。

街の人混みのなかに入ると、どこからか、日本語以外の言語の音が聞こえてくる。英語や中国語をはじめとして、韓国語やネパール語やベトナム語やスペイン語などが、とつぜん、耳に飛び込んでくる。わたしが子どものころの日常に、こんなに多くの言語は存在しなかった。

当然、知らない言語は、たんなる音の連続でしかない。言語の学習とは、この音の連続を切り分けて、それぞれの音が表現する意味を組み立てて理解することである。「英語は読めるけど、聞いたり、話したりできない」という大人が多いけれど、これは学習方法をまちがえてしまった結果だ。文字は、音の連続を記録するためのものだから、まず音があって、文字がある。じっさい、文字を持たない言語はあっても、音声を持たない自然言語はない。

多くの国の教育が、「音読」を重要な学習に位置付けているのは、言語の本質が音声であるからだ。

前回、英語を聞くことの重要性を強調した。今回は、音読に関して、説明してみよう。

聞かせる対象がいる場合の音読をとくに「読み聞かせ」というけれど、もちろん「読み聞かせ」も音読だ。英語では、読み聞かせも、音読も、Reading aloud である。また、「読」という漢字自体、「声を出す」が本義である。また、黙読が普及するまで、書物は基本的に「声に出して読まれるもの」であった。古事記も、源氏物語も、平家物語も、本来、耳で聞かれるための書物である。

アメリカでは、2001 年、ジョージ・W・ブッシュ大統領のとき、No Child Left Behind Act(落ちこぼれを出さない議決)が下院議会で決まり、「音読は唯一最も重要な学習行動」Reading aloud is the single most important activity という考えのもと、読み聞かせ・音読・読書に力を入れることになった。同時期に、日本でも読書教育に力を入れるようになった。

音読の効果の顕著な例として、

音読は記憶を強化する。(たとえば、オーストラリアの実験で、10 歳の子どもたちを対象に、言葉の認知度を調べると、音読 87%、黙読 70%。67 ~ 88 歳の大人の場合、言葉を思い出せる度合いは、音読 27%、黙読 10%、認知度は音読80%、黙読 60%)

わたしが、君たちに「英語に限らず、国語でも、社会でも、理科でも、単語や用語や文を声に出してから書くこと」を強く勧めるのは、口や手を動かすために脳の運動野を使うので、学習がアクティブになるからだ。(したがって、認知度も、思い出せる度合いも上がる)

ある学者は、音読による記憶強化を「生産効果 production eff ect」と呼ぶ。そして、質問に答えて(ワーク学習など)言葉を想起する記憶強化を「生成効果 generation eff ect」、視覚や想像に結びつける記憶強化を「実演効果 enactmenteff ect」と呼ぶ。

もっとも強いのは、音読の生産効果であるが、じつは「聞くこと」に集中することもかなり効果があることがわかっている。たとえば、認知症の方に、「読み聞かせ」を繰り返していると、記憶テストの成績が改善されていくそうだ。この結果を受けて、「音読は恩恵をもたらすのに、どうして、ひとは黙読に替えてしまったのだろう?」といっているが、もちろん、黙読にも価値がある。黙読がもたらすものは、スピードだ。なにを目的にするかで、読み方が変わる。音読は、「言うこと/聞くこと saying/listening」であり、黙読は「見ること seeing」である。

君は、なにを目的にしているだろうか? 君が記憶強化を必要とするなら、音読の生産効果を活用しよう!

山手学院 学院長 筒井 保明

君は英語を身につけたいか?

Do you want to learn English?

英語を身につけるための最初の条件は、「君が英語を身につけたいと本気で思っていること」である。君が「身につけたい(Want to)」と思って学ぶなら、その言語は必ず身につくけれど、「しかたがない(Have to)」と思って学ぶなら、その言語はなかなか身につかない。 有名なポリグロット(多言語話者)のカトー・ロンブ(Kató Lomb 1909-2003)は、言語学習のカギは、まず「興味 interest」と断言している。

英語を身につけるための最初の条件は、「君が英語を身につけたいと本気で思っていること」である。君が「身につけたい(Want to)」と思って学ぶなら、その言語は必ず身につくけれど、「しかたがない(Have to)」と思って学ぶなら、その言語はなかなか身につかない。 有名なポリグロット(多言語話者)のカトー・ロンブ(Kató Lomb 1909-2003)は、言語学習のカギは、まず「興味 interest」と断言している。

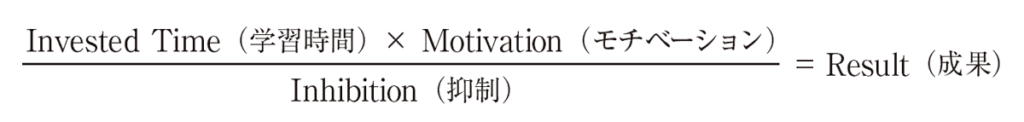

カトーの言語学習の方程式は、

わたしたち日本人の多くが、比較的に英語を苦手にしている理由は、羞恥心や臆病による抑制が大きすぎることなのだ。言語習得は、聞いたことに対して、即座に自分の口で発語・発話することが秘訣であるが、羞恥心や臆病によって、わたしたちは、発語・発話をとまどってしまう。つまり、英語を聞いた「そのとき」こそ、学習のチャンスなのに、わたしたちは恥ずかしがってチャンスを逃してしまう。言語学習に恥じらいは禁物だ。 ところで、わたしたちの英語力にもっとも足りないのが「聞く能力」。小さいころを思い出せば、「いきなり話しました」とか「いきなり読みました」とか「いきなり書きました」などという人は存在しない。聞けるから、話せるようになり、話せるから、読めるようになり、読めるから、書けるようになったのだ。

わたしたち日本人の多くが、比較的に英語を苦手にしている理由は、羞恥心や臆病による抑制が大きすぎることなのだ。言語習得は、聞いたことに対して、即座に自分の口で発語・発話することが秘訣であるが、羞恥心や臆病によって、わたしたちは、発語・発話をとまどってしまう。つまり、英語を聞いた「そのとき」こそ、学習のチャンスなのに、わたしたちは恥ずかしがってチャンスを逃してしまう。言語学習に恥じらいは禁物だ。 ところで、わたしたちの英語力にもっとも足りないのが「聞く能力」。小さいころを思い出せば、「いきなり話しました」とか「いきなり読みました」とか「いきなり書きました」などという人は存在しない。聞けるから、話せるようになり、話せるから、読めるようになり、読めるから、書けるようになったのだ。

したがって、まず、「一生懸命に何度も聞くこと」だ。聞き流さずに、音声を聞き、音声のつながりを聞く。現在は、Sunshine(開隆堂)や NEW HORIZON(東京書籍)のような教科書でも、必要な英文を選び、スマートフォンやタブレットなどを使って、何度でも繰り返し聞くことができる。また、スピード調整も

できるので、ゆっくり聞くことも、はやく聞くこともできる。本来、単語の意味は文脈のなかで決定するので、日本語で丸暗記するのではなく、文の中でイメージや気持ちでわかるようなれば、使える英語になる。

ネイティブスピーカーの英語を何度も聞いておくことのメリットは、英語を受け入れる下地を作ることに加えて、自然な英語の発音やイントネーションが記憶に残るので、まちがった英語の発音やイントネーションに接しても、わるい影響を受けなくなることだ。

聞くときの順番は、

① まず、テキストを見ないで、何度も繰り返して聞く。

② 聞いた音声をテキストで確認する。(このとき、辞書を引いてもよい)

③ 聞き取った音声を繰り返し口に出して発語・発話する。

②と③は、逆でもよいが、①のテキストを見ないで聞く、ということが重要である。どんな言語も、音がつながって、音のかたまりをつくるので、音をしっかりと聞いておかないと、話すことも読むこともむずかしくなってしまう。

聞くことができれば、話せるようになる。話せるようになれば、読めるようになる。読めるようになれば、書けるようになる。わたしたちが日本語を覚えたように、すべての言語がおなじ順序によって学習される。そして、これがいちばん効率的な学習方法なのだ。

さあ、教科書の英語を繰り返し何度も聞いてみよう。

山手学院 学院長 筒井 保明

テストの結果は、つぎのステップのためのベンチマーク

Exam results are benchmarks for the next step.

不用意に子どもたちを比較することは、子どもたちの自信を失わせ、子どもたちの能力を衰退させてしまう。テストの結果で教室内の席順を決めている塾があるようだが、子どもたちに対するネガティブな強い影響を考えると、かなり危ないことをしている。もし、その塾の責任者が「後方に座ることになった子どもの奮起を促うながすため」のような理由を述べたとしたら、子どもたちの特性をまったく理解していない。

不用意に子どもたちを比較することは、子どもたちの自信を失わせ、子どもたちの能力を衰退させてしまう。テストの結果で教室内の席順を決めている塾があるようだが、子どもたちに対するネガティブな強い影響を考えると、かなり危ないことをしている。もし、その塾の責任者が「後方に座ることになった子どもの奮起を促うながすため」のような理由を述べたとしたら、子どもたちの特性をまったく理解していない。

そもそも、テストの結果で席順を決めることは、毎回、子どもたちを比較し、優位と劣位を決めていることになる。いつも優位にある子どもは、誤った優越感を抱き、いつも劣位にある子どもは、誤った劣等感を抱くことになる。親の行動規範として、「不用意に、自分の子どもを他の子どもたちと比較してはいけない」という戒いましめがあるように、「劣等感を植え付けられた」子どもは、奮起どころか、立ち直れなくなってしまう。

かつての通知表評定は、相対評価といって、完全に比較であった。どんなに努力していても、31%の生徒には、2や1の評定がついていた。2や1の評定、比較による劣位であって、子どもの能力を正しく評価したものではない。したがって、現在の通知表評定は、相対評価ではなくなった。(生徒全員ができるクラスでも、相対評価では、2や1の評定がついてしまうのだから、おかしな評価方法だ)

多くの場合、比較されることによって、大半の子どもたちは、否定的な自己評価をしてしまう。他の子どもたちとの比較は、自分の能力を発揮するための動機づけにならないばかりか、比較されることに恐怖を感じるようになった子どもたちは、将来的に、行動や発達に問題が生じるかもしれない。そうなった子どもたちの才能は閉じてしまい、子どもたちの可能性は失われてしまうかもしれない。

テストの結果は、入学者を選抜する入学試験などを除き、基本的に、つぎのステップのためのベンチマークである。したがって、「誰かよりもよかった、誰かよりも悪かった」と、誰かと比較して一喜一憂するものではなく、「自分の目標点よりもよかった、自分の目標点よりも悪かった」と、今回の結果を次のステップのための基準点・参照点として使うのが本当だ。誰かと比べる必要など、まったく、ない。

たとえば、通知表評定や偏差値による相談を実施しない私立中学校や私立高校に、合格の目安をたずねてみれば、「過去の入試問題であれば、合計で6 割以上、得点できれば合格できます」とか「当日の平均点にもよりますが、だいだい7 割得点できれば、合格できるでしょう」のような答えが返ってくるだろう。つまり、志望校の入試問題で得点できることが目標になるのであって、「誰かよりもいい得点をとること」では、けっして、ない。各種検定試験や各種資格試験も、合格するために必要なのは得点である。

これから、子どもたち一人ひとりが、「自立した個人」として、成長していく。とくに、成長の速さや度合いが大きく異なる小学生には、十分な配慮が必要だ。不用意な比較は、彼らから自分への信頼(自信)を失わせ、自立をむずかしくしてしまう。

今回は、ほとんど保護者の視点になってしまったが、君たち自身もおなじことである。自分を他の人と比べてはいけない。自分は自分で、自分の目標は自分の目標なのだ。(他の人の結果や目標を参考程度にするのはかまわないけれど)

自分のテストの結果をベンチマークにして、つぎの目標を定めよう。そして、自分の目標を定めたら、さっそく、その目標を達成するために必要な取り組みを始めよう!

山手学院 学院長 筒井 保明

やろうと思っているのに、やれない。

やめようと思っているのに、やめられない。

どうしたらいいのか?

I want to do it but I can’t! I want to stop it but I can’t! What should I do?

定期テストの日が近づいてくる。君は、しっかりと学習しようと誓う。

定期テストの日が近づいてくる。君は、しっかりと学習しようと誓う。

ところが、いざ机に向かってみると、自然とスマートフォンに手が伸びて、ゲームやメールやラインにたくさんの時間を費やしてしまう。あるいは、テレビやユーチューブを見続けてしまう。気がつくと、すでに就寝時間を過ぎている!

たしかに、君は、しっかりと学習しようと思った。でも、できなかった。頭のどこかで、ゲームやメールやラインやテレビやユーチューブをやめて、学習しようと思っていたはずなのに、いつのまにか、時間は過ぎ去っていた。

スマートフォンやゲームやテレビなどは、学習や練習よりも「はるかにお手軽なよろこび」である。気軽に即座にできることは、すぐに「即席のよろこび」を与えてくれる。ひとは本質的にめんどうなことが嫌いだから、学習や練習と違って、ほとんど準備が要らない娯楽は、ひとを容易に誘惑することができる。即席の刺激は、即席のよろこびをもたらす。価値の有無ではなく、君の脳が即席の刺激を本当のよろこびと錯覚してしまうのだ。

技術の進歩によって、わたしたちは、たやすくデジタル・テクノロジーに支配されるようになっている。電車のなかのスマートフォン使用率を見れば、一目瞭然であろう。

じつは、お菓子やジャンクフードやタバコやお酒をやめられないのも、おなじ仕組みである。お手軽だから、自然と手が伸びてしまう。このとき、脳内にドーパミンというホルモンが分泌されている。このドーパミンが「即席のよろこび」の正体だ。そして、おなじ行為をくりかえしていると、その対象にちょっと触れただけでも脳内にドーパミンが分泌されるようになる。これが「やめたいけれど、やめられない」という仕組みなのだ。

だから、やめたいと思っていることは、目や手の届かないところに遠ざけて、接しないようにするしかない。君が学習や練習に集中したいなら、君を誘惑する対象を断固としてシャットアウトするのだ。

そして、君を誘惑する対象に接することをしばらく我慢していれば、だんだんと「やらないでも平気」になってくる。君の目的や目標は、君を誘惑する対象よりも、君にとって大事なはずだから、君は学習や練習に励むことができるようになる。

では、やろうと思っているのに、やれない場合は、どうしたらいいのか?

これは、「めんどうだ」という気持ちが原因だ。脳内にドーパミンが分泌されないので、やる気になれないのだが、ドーパミンは行動を起こすことによっても分泌されるので、いやいやでも取りかかってしまうのが克服の方法である。

学習や練習を習慣化するためには、①息を吐きながら、からだの余分な力を抜く。②顔の表情をゆるめて、少しうれしそうな微笑を浮かべる。③十分にリラックスしてから、学習に取りかかる。④目をつぶって休憩する。

①~④を1 セットとして、任意の時間(君が持続できると考える時間)、何度か繰り返す。また、毎日、1 セットでも繰り返す。すると、やがて学習や練習のことを意識しただけで、やる気(ドーパミン)が出てくるようになる。やる気があれば、必ずできるようになるのだ。

さあ、やってみよう。

山手学院 学院長 筒井 保明

眠る前の 1 時間

One hour before sleeping

毎日、眠る前の 1 時間が、君の人生を決定する。なぜなら、眠る前の状態(記憶)が、睡眠中に定着し、その状態(記憶)を維持して、朝、目覚めるからである。いいかえれば、毎日の就寝前・起床後の状態が、君の人生の根幹になる。

毎日、眠る前の 1 時間が、君の人生を決定する。なぜなら、眠る前の状態(記憶)が、睡眠中に定着し、その状態(記憶)を維持して、朝、目覚めるからである。いいかえれば、毎日の就寝前・起床後の状態が、君の人生の根幹になる。

たとえば、就寝前に「できる自分」を確認して、ぐっすりと眠ることができれば、君は、朝、自信をもって、すがすがしい気持ちで目覚めるだろう。世の中で「できる人」と認められる人物の多くは、この習慣を持っている。学習や練習の後、「わたしはできる」と確信してから、リラックスして眠っているのだ。

中村天風(1876-1968)は、自身の教えである心身統一法にこの方法を取り入れている。その影響を受けた人々のなかには、MLB の大谷翔平選手も数えられる。(パナソニックの松下幸之助、京セラの稲盛和夫、横綱の双葉山、西武ライオンズ監督の広岡達郎など、多くの人々が影響を受けている)

現代の神経科学で、この方法の有効性は説明できるけれど、当時、中村天風は、エミール・クーエ(Emile Coué 1857-1926)の自己暗示(autosuggestion)を活用したのではなかろうか。エミール・クーエは、自分自身にかける言葉(autosuggestion)と睡眠時の重要性を主張して、医療や教育の世界に大きな影響を与えていた。クーエは、『自分に対する意識的な声かけによる自己統御』(Self Mastery Through Conscious Autosuggestion,1922)のなかで、「自己暗示、つまり自分に対する声かけは、わたしたちが生まれつき持っている方法である。むしろ力といったほうがいい。この自己暗示の力は、状況によって、最高の結果も、最悪の結果も、もたらす」と述べている。たとえば、積極的な自己暗示(自分はできる)は「できる自分」を生み、消極的な自己暗示(自分はできない)は「できない自分」を生む。「できる」と信じている人はできるようになるが、「できない」と思い込んでいる人はできるようにならないのだ。

クーエの有名な例えを使えば、「地面に置かれた幅 30cm、長さ 9m の板の上を歩きなさい」と命じられたとき、全員が気楽に渡ってみせる。なぜなら、全員、渡ることができる、と思うからだ。ところが、同じ幅、同じ長さの板が、教会堂の屋根の高さにあるとき、ほとんどの人が、渡ることができない。なぜなら、落ちることを恐れて、渡ることができない、と思うからだ。

クーエは、「ひとの無意識のなかにあるイメージ(想像)は、ひとの意志よりも強い」という。だから、君が自分に対して「できる自分」というイメージを持っているなら、自然にできるようになるし、「できない自分」というイメージを持っているなら、どうしてもできるようにならない。 クーエは、ひとの無意識のなかにある自己イメージをよいイメージに変える方法を探した。その方法が就寝前におこなう「自分に対する意識的な声かけ」である。

学習でも、スポーツでも、芸術でも、やり方はおなじだ。就寝前に、自分にむかって(あるいは鏡に映した自分にむかって)、「おれはできる」「わたしはできる」と確信したら、余計なことを考えずに、リラックスして眠りにつく。言葉はイメージを喚起するためのものだから、「おれはできる」「わたしはできる」といったとき、「できる自分」をイメージするとかなり効果的だ。これを毎日くりかえしていると、驚くべきことが起こるだろう。(ただし、しっかりと学習や練習に取り組んでいる場合に限る)

就寝時は暗示にかかりやすい時間であるからこそ、眠るときの自己イメージは重要なのだ。

毎日、理想の自分をイメージして、ぐっすりと眠るようにしよう。

山手学院 学院長 筒井 保明

態度、習慣、行動の変化

Attitudes, Habits, and Behavior Change

君の態度が、積極的であるか、消極的であるか。君の態度によって、君の人生は決定的に変わる。

君の態度が、積極的であるか、消極的であるか。君の態度によって、君の人生は決定的に変わる。

こんなことは、古今東西の賢人が、それこそ数え切れないくらい語ってきたことだ。毀誉褒貶の激しい人物であるけれど、アメリカの黒人解放運動指導者のマルコム X が、有名な演説のなかで、「君の根本が変われば、君の考え方が変わる。君の考え方が変われば、君の態度が変わる。君の態度が変われば、その態度が君の行動を変化させるのだ」といっている。

当時、マルコム X は、「I have a dream」で有名なキング牧師の対極にいたので、急進的で過激な人物と見なされていた。ただ、現在から見ると、マルコム X の根本は、「じっとしているな。もっと積極的であれ」という精神である。

積極的な態度が、君の行動を変化させることはまちがいない。君がやる気になって、積極的に取り組めば、君は、自分の目標に向かって、必ず前進していくだろう。

ところが、いつのまにか、だらしない自分にもどっている。どうしてだろうか?

積極的な態度が持続されていないのだ!

では、積極的な態度を持続するためには、どうしたらいいのだろうか?

さまざまな試みがなされた結果、何人かの賢人が、就寝前の状態が、起床後の状態を決定していることを発見した。就寝前に積極的な気持ちであれば、起床後も積極的な気持ちなのだ。逆に、就寝前に消極的な気持ちであれば、起床後も消極的な気持ちなのだ。

「明日の試験でベストを尽くすぞ」と誓って睡眠をとると、翌朝、やる気に満ちているだろう。「明日の試験はいやだな。いい結果を出すのは無理だ」と悩んで睡眠をとると、翌朝、すっかり自信を失っているだろう。

現在の神経科学の知識で説明すれば、就寝前につくった記憶が睡眠中に定着して、起床時に想起されることになる。だから、就寝前に、「明日も積極的に取り組むぞ」と思って睡眠をとれば、起床時に積極的な態度になっている。これを毎日くりかえせば、積極的な態度が持続される。積極的な態度が持続されれば、君の行動もどんどん積極的になっていく。

じつは、優れた実績を上げている人たちの多くは、どの分野であっても、睡眠をとても大事にしている。たとえば、スポーツ界の大選手たちは、就寝前に「積極的な自己イメージ」をつくり、十分な睡眠をとってから、練習や試合に臨んでいたし、現在も同様だろう。

就寝前の状態が、睡眠中に強化され定着するわけだから、「自信のある自分」を思い描くか、「自信のない自分」を思い描くか、によって、明日の自分が決まるのだ。

さあ、就寝前の状態が、どれほど重要か、わかっただろうか?

就寝前に学習して、「よし。できるぞ」と確信してから睡眠をとれば、起床時の君は、「できる自分」になっている。ぜひ生活習慣にしてほしい。

山手学院 学院長 筒井 保明

春いちばんのステップ!

The First Step in spring

春一番というのは、春先に吹く南寄りの強風のことだ。春一番が吹くと、だんだん暖かくなってくる。学生であれば、新しい学年に期待がふくらむだろう。

春一番というのは、春先に吹く南寄りの強風のことだ。春一番が吹くと、だんだん暖かくなってくる。学生であれば、新しい学年に期待がふくらむだろう。

この春、君たちが、自分の目標にむかって大きな一歩を踏み出すことを願って、春期講習のタイトルに「春いちばんのステップ! 目標にむかって、力強く前進しよう‼」と書いた。

さて、君たち一人ひとりに「かけがえのない価値=わたし」がある。

禅の世界で、「わたしって、なんだ?」と問いつめれば、「わたしは、わたしにあらず」と答えるだろう。ひっくりかえしていえば、「わたしはすべてだ」「わたしは世界だ」ということでもある。

禅問答はややこしいけれど、論理的には、「わたし」という存在は、「わたし」以外のすべての「ものごと」の関係性のなかに存在しているのだから、けっきょく、「わたし」は、「わたし」以外のすべてである。

「ものごと」は、「もの」と「こと」に分かれる。「もの」は、空間に位置を占めているもの。「こと」は、時間に位置を占めていること。中国の古典『淮南子』に「往古来今を宙と謂い、四方上下を宇と謂う」とあるから、「宇」が空間で、「宙」が時間になる。つまり、宇宙とは、空間と時間のことだ。

「ものごと」は、この宇宙に位置を占めている。君たち自身も「ものごと」にちがいないので、やはり、この宇宙に位置を占めている。宇宙では大きすぎるというなら、この世界に位置を占めている。君たちは、自分の重要さや自分の価値に気づいているだろうか?

ウィトゲンシュタインという哲学者は、『論理哲学論考』の第1項で、

1 世界は、できごとであるすべてだ。

1. 1 世界は、「もの」ではなく、「こと」の合計だ。

1. 11 世界は「こと」と「すべてのことごと」によって決定される。

と思考を展開している。

もし君たちが空間に存在しているだけなら、君たちは「もの」でしかない。でも、君たちは考えるし、行動する。つまり、時間のなかにも存在している。そして、君たちが行う「こと」や「ことごと」が世界を決定する要因になっている。

したがって、君たちが学習することも、観点をかえれば、自分のためだけでなく、世界のためになる。だからこそ、君たちは自分のかけがえのない価値を生かさなければならない。

君の前進は、世界の前進につながる。君が向上すれば、世界も向上する。

ずいぶん大げさな話になってしまったようだけれど、バタフライ効果という表現があるように、ブラジルの蝶の羽ばたきがテキサスで竜巻を起こすのだ。

君が一生懸命に学習したら、いったい世界でなにが起きるだろうか?

さあ、春いちばんのステップを踏み出そう!

山手学院 学院長 筒井 保明

やらなければ、学べない。

One learns only by doing.

学習は、入力と出力のくりかえしだ。五感を通じて入力された情報を、口や手や身体を使って、筋肉の運動として出力しないかぎり、君はなにも学べない。たとえば、授業中、教師が一生懸命に説明していたとしても、君の目や耳が窓の向こうの出来事に集中していたり、君の手や口が机の下に隠したお弁当を食べていたりしたら、君は教師がなにを言っていたか、すこしも覚えていないだろう。なぜなら、君は、教師からの情報を、入力も出力もしていないからだ。

学習は、入力と出力のくりかえしだ。五感を通じて入力された情報を、口や手や身体を使って、筋肉の運動として出力しないかぎり、君はなにも学べない。たとえば、授業中、教師が一生懸命に説明していたとしても、君の目や耳が窓の向こうの出来事に集中していたり、君の手や口が机の下に隠したお弁当を食べていたりしたら、君は教師がなにを言っていたか、すこしも覚えていないだろう。なぜなら、君は、教師からの情報を、入力も出力もしていないからだ。

さて、現在、小学生の通知表と中学生の通知表の評価方法はおなじになっている。最初に重要なのは、各教科の3段目の「主体的に取り組む態度」の項目だ。いいかえれば、その教科に対する参加の度合いであり、参加の度合いは、入力と出力の度合いによって評価される。

かりに、君が一生懸命に教師の説明を聞いていたとしても、君のノートになにも書かれていなかったら、君はなにも出力していない。また、教師に指名されて、君がなにも答えなかったら、君はなにも出力していない。「主体的に取り組む態度」の評価も、テストや提出物とおなじように、君の出力によって決定するのだ。

だから、君の目が教師を見つめ、君の耳が教師の説明を聞き、君の手がしっかりとノートをとり、君の口が積極的に発言するなら、3段目の評価は、かならず「よくできる」あるいは「A」になる。そして、その教科に対する参加の度合いが高ければ、テストの結果も提出物の出来上がりも、比例して、よくなるだろう。中学生であれば、通知表評定は、「5」あるいは「4」になるはずだ。

学校の学習は、各教科に対する参加の度合い(主体的に取り組む態度)が重要であり、それは君の出力に対する評価であるから、「まじめに聞いている」態度だけでは足りない。ノートをとり、発言し、積極的に授業に参加する必要がある。

おなじことが、自主学習にもいえる。その教科に対する参加の度合いが、強い臨場感をつくる。強い臨場感があれば、その教科(学習)は、しっかりと脳に書き込まれる。また、声に出したり、手で書いたり、問題を解いたりしていれば、入力と出力がくりかえされるから、さらに学習が強化される。

学習が終わって、学習の記憶を壊すような娯楽や誘惑(スマホやテレビやゲーム)を避け、リラックスして眠ることができれば、ほぼ完ぺきだ。朝、起きたとき、昨日の学習をふりかえってみれば、しっかりと定着していることが実感できるだろう。

ある校舎の新年度説明会のあいさつで、上記のような話をした。そして、「どうしてもできるようにならない。どうしても成績が上がらない。どうしても学習の悩みが解決しないときは、室長や、わたしに、気軽に相談してください。生活習慣や学習方法を工夫すれば、かならず、できるようになる」と付け加えた。

わたしとしては、山手学院の全生徒に「かならず、できるようになる」といいたい。もし、君が、どうしても学習の悩みを解決できないなら、直接、あるいは、教室を通して、わたしに相談してほしい。

学習を苦手なままにしておいたのでは、君の力があまりにもったいない!

新学年における君の飛躍を強く願っている。

山手学院 学院長 筒井 保明