学校って、なんだ?

What is School?

受験生たちは、志望校・受験校の入学試験や適性検査に向けて、ぎりぎりまで学習を続けているだろう。ここまで来ると、だれかと競っているというよりも、とことん自分との戦いだ。そういっても、入試当日、心身の状態が良好であることが重要になるから、睡眠を削るような学習は望ましくない。毎日、しっかりと眠って、良好なコンディションで試験会場に向かってもらいたい。

受験生たちは、志望校・受験校の入学試験や適性検査に向けて、ぎりぎりまで学習を続けているだろう。ここまで来ると、だれかと競っているというよりも、とことん自分との戦いだ。そういっても、入試当日、心身の状態が良好であることが重要になるから、睡眠を削るような学習は望ましくない。毎日、しっかりと眠って、良好なコンディションで試験会場に向かってもらいたい。

受験生以外の生徒たちは、先輩たちの健闘を見ながら、自分の志望校について、じっくりと考えてみよう。

まず学校というのは、学ぶ場所だ。「校」というのは、もともと木を交わして作った柵や欄を表している。フェンスで囲った場所が「校」であり、学ぶことを目的として通う場所が学校である。

高校進学は、「なにを学びたいか」が目的であるから、その高校にある教育や学科や進学に加えて、クラブ活動なども目的になる。目的があるから、高校に進学するのであって、遊びに行くわけではない。

英語では、学校はSchoolである。「教師や生徒が集まる場所、指導する場所」を表すラテン語のスコラ(schola)から来ている。ギリシャ語ではスコーレ(skholē)で「余暇」であるが、学問は、余暇がなければできないから、「余暇」は「学ぶための時間」である。

したがって、学校やSchoolは、小学生、中学生、高校生にとって、とても重要な「学ぶ空間」と「学ぶ時間」を表す言葉なのだ。

君たちが、そこで、なにかを学ぶからこそ、学校なのであって、なにも学ばないのなら、たんなる「校」で、フェンスで囲った場所でしかない。

そもそも、君たちは、学ぶ能力を持っている。そして、学ぶ場所があって、学ぶ時間があるのだから、喜び、勇んで、学んでいくことができる。いやいや取り組む必要なんてない。いやだと思うから、学習がきらいになるのであって、好きだと思えば、学習が楽しくなる。

「物は試し」で、苦手な教科を選んで、学習に取り組む前に、「わたしは、この教科が好きだ」と声に出してから、すぐに取り組んでみよう。どんなに嫌いな教科でも、「好きだ」と声に出してから取り組むと、しばらくのあいだ、集中できる。疲れたら休憩して、また取り組む前に「この教科が好きだ」と声に出してから、すぐに取り組む。これを数日くりかえしていると、次第に「好きだ」「すぐに取り組む」が習慣化されてくる。「すぐに取り組む」が習慣化されると、苦手な教科が嫌いでなくなってくる。さらに、くりかえしていると、だんだん好きになってくる。すると、「好きこそものの上手なれ」で、苦手だったはずの教科が得意になってくるのだ。

「物は試し」で、苦手な教科を選んで、学習に取り組む前に、「わたしは、この教科が好きだ」と声に出してから、すぐに取り組んでみよう。どんなに嫌いな教科でも、「好きだ」と声に出してから取り組むと、しばらくのあいだ、集中できる。疲れたら休憩して、また取り組む前に「この教科が好きだ」と声に出してから、すぐに取り組む。これを数日くりかえしていると、次第に「好きだ」「すぐに取り組む」が習慣化されてくる。「すぐに取り組む」が習慣化されると、苦手な教科が嫌いでなくなってくる。さらに、くりかえしていると、だんだん好きになってくる。すると、「好きこそものの上手なれ」で、苦手だったはずの教科が得意になってくるのだ。

「すぐにテレビをつける」「すぐにゲームをする」「すぐにスマホを操作する」と、テレビやゲームやスマホが習慣になって、やめられなくなってしまう。おなじように、「すぐに学習する」「すぐに練習する」「すぐに取り組む」と、学習や練習や取り組みが習慣になって、いつでもできるようになる。

学校というのは、時間割という仕組みで、「すぐに学習する」「すぐに練習する」「すぐに取り組む」を習慣化しようとする場所だろう。そうだとすれば、君たちは、始業のチャイムが鳴ったら、「わたしは、この教科が好きだ」と自分に言い聞かせてから、積極的に授業に臨めばよい。その結果は、よい通知表評定になるはずだ。

三学期を新学年の飛躍につなげよう。

山手学院 学院長 筒井 保明

目的、目標および範囲

Goals, Objectives and Scope

どんなに落ち込んでいる生徒に対しても、わたしは、必ず、「現状の学力や成績を気にしないで、自分が望む目的を持つことだ」と励ます。どんなに現状の成績が悪くても、可能性が残っているかぎり、あきらめる必要などない。もちろん、その高校が定めた入試ルールで、どうにもならないこともある。それでも、目的がわかれば、ギリギリまで可能性を探ることができる。時間的な余裕があればあるほど、可能性が高くなるので、できるだけ早く目的を持つことが重要だ。

どんなに落ち込んでいる生徒に対しても、わたしは、必ず、「現状の学力や成績を気にしないで、自分が望む目的を持つことだ」と励ます。どんなに現状の成績が悪くても、可能性が残っているかぎり、あきらめる必要などない。もちろん、その高校が定めた入試ルールで、どうにもならないこともある。それでも、目的がわかれば、ギリギリまで可能性を探ることができる。時間的な余裕があればあるほど、可能性が高くなるので、できるだけ早く目的を持つことが重要だ。

さて、ここに、中学1年生で、1学期の通知表評定の合計が24、定期テストの総合順位が200名中150位というC君がいるとしよう。お父さんといっしょに三者面談に来て、「ぼくは、お父さんが卒業したK高校に行きたい」と自分の希望を表明した。

わたしが面談担当であれば、「よし、わかった。K高校に行きたいなら、さっそく計画を立てて実行しよう」と答える。「ただし、わたしがいうことを、必ず、実行することが必要だ」

C君の場合、まず、目的は「K高校に合格すること」である。

つぎに、目的を達成するための計画は、目的までの道筋を示すものでなければならないから、数値的な明確さや方向性が必要になる。

「K高校の受検者に成績で並ぶためには、現在の通知表評定を24→38以上、君の中学校であれば、定期テストの総合順位を150位→30位以内、目指すべき数値と方向性は、こうなる。キミの優先順位は、なんとしても、通知表評定を上げることだよ」

「わかりました」

「よし、これで、通知表評定38以上という目標が決まった」

「目的がK高校合格、目標が通知表評定38以上ですね」

「そう。中3になったら、入試に対する得点力が、目標に加わる」

ここで「目的」と「目標」を説明しておこう。まず、「目的」は、勝利とか合格とか成功のような、君が目指す最後のところを意味する。英語では、purpose、aim、goalなどになる。つぎに、「目標」は、数値などであらわせる具体的な指標を意味する。英語では、ずばり、targetである。

つまり、「目的>目標」ということだ。(しかし、目標も目的になり得るから、定義はややこしい)

C君の場合、「K高校合格」が目的であるから、「通知表評定38以上」が目標になる。

「キミは、まず目標を達成しないと、目的にむかえない。目標の範囲は、通知表評定と定期テストの得点。現在の観点別評価では、三段目が、意欲・関心・態度の評価だ。キミは、すべての科目で、三段目の評価がAになるように取り組む。つまり、真剣に授業や宿題や課題に取り組めばいい。つぎに、定期テストで、いい点がとれるように学習する。この順番でしっかりやれば、通知表評定は、必ず、よくなるよ。順位は、後からついてくるから、気にしない。合格に必要なのは、通知表評定と入試に対する得点力だ」

この中学1年生は、通知表評定がみるみる改善し、中学3年生になるころには、通知表評定40以上、定期テストの総合順位も20位以内になっていた。そして、入試に対する得点力をきたえて、目的のK高校に合格した。

キミたちは、まず目的を持ち、つぎに具体的な目標を持つことが必要である。

新年度を飛躍の一年にしよう!

山手学院 学院長 筒井 保明

英語なんか、こわくない!

Who’s Afraid of the English Language?

英語が苦手? 英語が怖い?

ひとは誰でも言語習得能力を備えている。だから、もし君が英語を苦手にしているとしたら、学習不足か、学習方法をまちがえているか、あるいは、苦手意識そのものが原因なのだ。

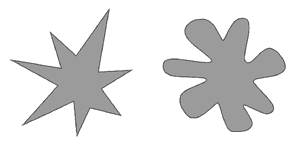

さて、この図は、ブーバ(Bouba)とキキ(Kiki)であるが、どちらがブーバで、どちらがキキであろうか。君のセンスを使って、指名してみよう。まわりに誰かいたら、ついでに、「どちらがブーバで、どちらがキキだろう?」と聞いてみてほしい。(答えは、最後に載せておく)

さて、この図は、ブーバ(Bouba)とキキ(Kiki)であるが、どちらがブーバで、どちらがキキであろうか。君のセンスを使って、指名してみよう。まわりに誰かいたら、ついでに、「どちらがブーバで、どちらがキキだろう?」と聞いてみてほしい。(答えは、最後に載せておく)

統計によると、母語に関係なく、どの国の人でも、95%~98%の確率で、ブーバとキキを指名できるそうだ。

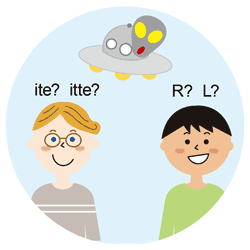

わたしは、スペンサー・ケリー博士の『言語とマインド』(Language and the Mind)という講義ビデオでこれを知った。ケリー博士の講義はかなりおもしろくて、徹夜をして見てしまった。ケリー博士は日本語を学習したことがあり、「日本人はRとLの発音をうまく聞き分けることができないが、ぼくだって、居て(ite)Stay、と、行って(itte)go、の発音をうまく聞き分けることができなかった」と話していた。

言語のセンスは、英語に限ったものではない。母語の日本語であっても、英語であっても、他の国の言語であっても、頭を柔らかくして言語感覚に忠実になれば、根本はおなじである。つまり、英語を得意にしたいならば、根本に戻って学習することだ。

言語のセンスは、英語に限ったものではない。母語の日本語であっても、英語であっても、他の国の言語であっても、頭を柔らかくして言語感覚に忠実になれば、根本はおなじである。つまり、英語を得意にしたいならば、根本に戻って学習することだ。

ひとは誰でも、音声として言語を習得する。音声言語が先で、文字言語はその後である。だから、英語の習得も、「聞く→話す→読む→書く」の順で学習することになる。英語が苦手な生徒の多くは、英語を聞くことがあまりに少ない。そして、発語することがあまりに少ない。母語の日本語でも、聞いた言葉をまねて話して身につけたのだ。英語もおなじようにすれば身につけることができるのに、多くの日本人の学習者は、文字を見て、読んで、書いて覚えようとしてしまう。

君が英語を得意にしたいならば、まず注意深く聞くこと! そして、聞いた言葉や文を発語すること! 英語の学習のスタートは、ここからである。

先に挙げたブーバとキキのように、音声と意味に関連性があることを、サウンド・シンボリズム(音象徴)という。日本語では、擬声語・擬音語・擬態語に代表されるものだ。

ケリー博士は、S音の例として、太陽を挙げている。英語では、sunサン、フランス語では、soleilソレイユ、スペイン語では、solソル、サンスクリット語では、suryaスルヤ、タミール語では、sooriyanスリヤン、みなS音を使っている。ほかにも類例はあるはずだ、とケリー博士がいっていたので、ちょっと考えてみた。「太陽」は中国語、「ひ」は日本語。どちらも輝くときには、「燦燦」「さんたり」で、S音である。ひとの言語のセンスは、ユニバーサルにつながっているのだろう。もし宇宙人が宇宙語を話したとしても、わたしたちは必ず理解できるようになる。なぜなら、言語の本質は他者に伝えようとする働きであり、宇宙人があきらめないかぎり、わたしたちはその仕組みに気づくだろうからだ。

音声言語として英語を受容できれば、英語はけっして怖いものではない。

さあ、英語のリスニングから始めよう。

※左側がキキ、右側がブーバ。

山手学院 学院長 筒井 保明

まちがいや失敗が学習の始まりだ!

Mistakes and Failures are Beginnings of Learning.

テストなんか、きらいだ。ドリルなんか、やりたくない。問題集なんか、見たくない。

テストなんか、きらいだ。ドリルなんか、やりたくない。問題集なんか、見たくない。

小学生でも、中学生でも、対象となる学習に対して「得意だ」「好きだ」という自覚を持っていない場合、だれでもテストやドリルや問題集のような「自分の力を試すもの」に強い抵抗感を感じるものだ。テストもドリルも問題集も「自分の力を確認するもの」と思えれば、さほど気にしなくて済むのだが、どうしても「私は試されるのだ」と身構えて、ネガティブな気持ちになってしまう。

幼児教育では、「試してはいけない」「Don’t test!」とよくいわれる。なぜなら、幼児は直情的な年齢であり、もし試されて、できなければ、二度と取り組まなくなってしまう恐れがあるからだ。

ひとは、だれでも幼児から成長する。だから、試されて、できなければ、小学生も、中学生も、やっぱり、もうやりたくない。「テストなんか、ドリルなんか、問題集なんか、どこかに消えてしまえ!」ということになるだろう。

でも、テスト嫌いの君も、ここで、ちょっと考えてみる必要がある。

まず、中学受験・高校受験・大学受験でも、英語検定・漢字検定・数学検定などでも、社会に通用する様々な資格試験でも、たいてい「模擬テスト」や「演習ドリル」や「問題集」などが存在している。最初は、なんとなく「自分の力を試すもの」に感じられるかもしれないけれど、じつは、どれも「自分の力を確認するもの」でしかない。なぜなら、できても、できなくても、実際の合否判定には関係ないからだ。

では、なぜ「模擬テスト」や「演習ドリル」や「問題集」などに取り組むのだろうか?

君が達成したい目標に合っているものであれば、それに取り組むことによって、目標達成に必要な学習内容や学力が全体として見えてくるからだ。つまり、「模擬テスト」や「演習ドリル」や「問題集」は、君の学習を導くものになる。

ちなみに「テスト」でも「ドリル」でも「問題集」でも、○×をつけて、○がついたものは、「確認」にすぎない。なぜなら、すでにできるものに対して、ひとの脳は、それを覚えようとしない。「できているね。確認終了。じゃあ、また」という程度の反応だ。

ところが、×がついたものをしっかりと意識すると、ひとの脳は、「これは重要なことだ。おぼえなければいけない。しっかり学ぶぞ」と強く反応する。脳は、そもそも、失敗を起動力にして、学習するものだ。「試行錯誤」こそ、学習の本質なのだ。

たとえば、ある生物が、捕食活動をするとき、いつも行動どおりに捕食できたとすれば、その生物はなにも学習しない。なぜなら、生きるために学習が必要ないからだ。ところが、ある生物が、捕食活動をしても、対象に出会わなかったとき、その生物は、生きるためにくりかえし試行錯誤する。これが学習行動だ。そして、対象に出会って、なんとか捕食できたとき、新しい学習を習得したことになる。

ひとの学習は、この生物の原則とおなじである。正解を得るまで試行錯誤することが学習だ。

ここまで解説すれば、テストやドリルや問題集で×がついたものこそ、重要であることがわかっただろう。一度、解いただけなら、たんなる「確認作業」でしかない。×がついたものを解き直して、できるようにすることが「学習」である。

もっと気軽な気持ちで、「模擬テスト」や「演習ドリル」や「問題集」に取り組もう。そして、○がついたら「確認」であり、×がついたら、そこから本当の学習が始まるのだ。

山手学院 学院長 筒井 保明

道は君のなかにある!

The Way is in You!

君たちと対話していて、たのもしいな、と感じるときもあれば、ちょっと残念だな、と感じるときもある。自分の目標にむかってひたすら取り組む君はとてもたのもしい。でも、テストの結果などを見て元気をなくしている君はちょっと残念だ。テストの結果は、終わってしまえば、君の人生の過程の一時点にすぎない。君の人生は未来に広がっていくから、その結果をつぎのステップにつなげていくことのほうが重要だ。

さて、受験生は、いよいよ時間との戦いになる。受験生でなくても、なにか目標を持っているなら、やはり時間との戦いになる。受験学習にかぎらず、なにに取り組むにしても時間がかかるのだ。

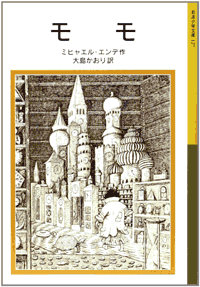

時間とは、そのまま生命であり、生活である。そして、生命も、生活も、君の心のなかにある。哲学的な考え方だけれども、この考え方をテーマにして書かれた物語が、ミヒャエル・エンデの『モモ』だ。

ミヒャエル・エンデ(1929-1995)は、ドイツの児童文学作家で、『はてしない物語』(ネバ―・エンディング・ストーリー)など、有名な作品が多い。西洋の読者はあまり感じないかもしれないが、わたしは『モモ』にも『はてしない物語』にも道教や仏教の影響を感じる。

ミヒャエル・エンデ(1929-1995)は、ドイツの児童文学作家で、『はてしない物語』(ネバ―・エンディング・ストーリー)など、有名な作品が多い。西洋の読者はあまり感じないかもしれないが、わたしは『モモ』にも『はてしない物語』にも道教や仏教の影響を感じる。

たとえば、モモと亀のカシオペアが「ありえない通り」を通って、「どこにもない家」に行かなければならない場面で、「急いでいるとき、あなたと離れることはできないの?」と、モモがいうと、亀の甲羅に「残念だけど、だめだ」という文字が浮かぶ。「どうしても、あなたは自分でのろのろと這っていかなければならないの?」とモモがたずねると、亀の甲羅に不可解な文字が浮かぶ。

DER WEG IST IN MIR(The Way is in Me)わたしのなかに道がある。

まさしく、老子や荘子がいうだろう答えだ。

『モモ』を読めば、君たちにもこの答えの意味がピンと感じられるだろう。

君が目標を達成するためには、君の時間と君の生命や生活が絶対に必要だ。そして、目標にむかう道は、絶対に君自身が歩いていくしかない。もし、君が「どうしても、あなたは自分でのろのろと歩いていかなければならないの?」とたずねられたら、どう答えるだろう? 目標に到達しなければならないのは、たしかに君自身だから、「わたしが決めた目標だから」とか「わたしがやるしかないから」とか「これがわたしの道だから」とか答えるにちがいない。

じっさい、毎日の生活のなかで、だれでも自分の目標にむかっている。些細な目標であれ、遠大な目標であれ、ひとは目標を意識するから、行動を起こす。なにか目的をもって意欲的に取り組む以上、すべての行動に目標があるといっていい。

受験生が志望校を意識すれば、学習したくなるだろうし、スポーツマンが試合を意識すれば、練習したくなるだろう。つまり、目標を意識すると、意欲が生まれるのだ。この意欲のことをモチベーションという。どうしても達成したい目標を持つことが、君のやる気を引き出し、行動をうながし、取り組みを持続させることになる。

いよいよ成長の夏を迎える。今年の夏期講習のテーマは、「君の可能性はもっと大きい! “できる自分”を実現しよう‼」だ。

時間も、生命も、生活も、道も、答えも、君の心のなかにある。

自分の目標にむかって、積極的に取り組もう!

山手学院 学院長 筒井 保明

目標設定が最初のステップ!

Setting your goals is the first step.

受験にかぎらず、なにに取り組むとしても、いまの自分の状態で目標を決めるのではなく、まず自分の本当の気持ちで目標を決めることだ。目標を達成するための取り組みを続けているうちに、もしかしたら目標が変わるかもしれないけれど、第一に、いまの気持ちで自分の目標を決めよう。そうしないと、いつまでも第一歩が踏み出せない。

コーチングやカウンセリングの世界では、Want to(進んでやりたい)か、Have to(いやいややる)か、という問題になるけれど、自分の本音で決めた目標なら、ひとは自発的に取り組むことができる。自分から進んで取り組むとき、君の「内なる力」が発揮され、君は自分の目標にむかって確実に前進できる。

神経科学で説明すれば、Want toのときは、脳の海馬が活発に働くから学習をどんどんと吸収することができる。Have toのときは、脳の偏桃体が海馬の働きにブレーキをかけるから学習をなかなか吸収することができない、ということになるだろう。

さらに、Have to(やらねばならない)の隠れた心理は、「できればやりたくない」であるから、ひとは「やらなくていい」あるいは「やらなかった」理由をあれこれと見つけ出す。だから、計画を実行しなかったとき、ひとはたくさん言い訳を見つけることができるのだ。

もし、君が、学習や取り組みに対して「やらされている」と感じているなら、一度、立ちどまって、自問自答したほうがいい。

この学習や取り組みは、自分にとって、必要なことであり、やりたいことだろうか?

この学習や取り組みは、自分の目標につながっているだろうか?

君が「やらされている」と感じていて、「やりたくない」と思っているなら、現在の学習や取り組みは、君にとって、早く逃げ出したいものであり、忘れてしまいたいものにすぎない。いやいや取り組んでいるなら、君は集中することも、吸収することもできない。なぜなら、だれでも、いやなことは、できるだけ自分から遠ざけたいからだ。

でも、立ちどまった君は、自問自答する。

自分のさしあたっての目標は、AとBだ。Aは、近い目標で、通知表評定を全教科4と5にすること。Bは、すこし遠い目標で、志望校に合格すること。Bを達成するためには、Aを達成することが必要であり、Aを達成するためには、現在の学習や取り組みが必要になる。わたしは志望校に合格したい。志望校に合格するために通知表評定を全教科4と5にしたい。そのためには、目の前の学習や取り組みが、どうしても必要だ。

「では、自分は、学習したいのか? どうしても取り組みたいのか?」

もし、志望校合格が君の本気の目標であるなら、君の答えは、「やりたい!」(Want to)のはずだ。

このように、自分の本音や目標を確認することができると、君は、俄然として、やる気になる。やる気になれば、たいていのことは、できるようになる。

どんな行動も、目標設定が最初のステップだ。そして、君の本気度が目標達成のカギになる。

英語のことわざに、「馬を水際に連れていくことはできるけれど、水を飲ませることはできない」(You can lead a horse to water but you can’t make him drink)というのがある。水際に連れていっても、飲みたくない馬は水を飲まない。学習もまったく同様である。学びたくない人は、学ばないし、学びたい人は、どんどん学ぶのだ。

山手学院 学院長 筒井 保明

声を出して、学ぼう!

Learn Out Loud!

ひとは、自分の声で学ぶ。幼児は、母親をはじめとして、身近な人たちの声や口の形をまねて、自分の声を出すことによって言葉を身につける。そうして身につけた言葉のことを「母語」という。言葉の最初は、文字ではなく、音声なのだ。

自然の流れに沿えば、日本語も、英語も、中国語も、ロシア語も、どんな言語も、身につける過程はおなじ。聞く(耳・リスニング)→話す(口・スピーキング)→読む(目・リーディング)→書く(手・ライティング)の順。英語学習では、四技能というけれど、「聞く」「話す」が先であり、「読む」「書く」が後である。

ところが、日本の学習者の多くが、「聞く」「話す」をおざなりにしてしまう。これまでの学校の英語学習も、「読む」「書く」に重点が置かれていた。だから、どうしても「聞く」「話す」が苦手になる。

そもそも、ほとんどの学習の基本が「聞く」「話す」なのだが、おそらく紙のテストのために、英語だけでなく、どの教科も「読む」「書く」に力が注がれてしまう。

でも、よく考えてみれば、記録という手段が乏しかった時代、わたしたちの先祖たちは、「口承」といって、「聞く」「覚える」「話す」で、説話や文化を語り継いできた。孔子の言行を語り継いでまとめたものが『論語』になり、イエスの言行を語り継いでまとめたものが『福音書』になり、ゴータマ・シッダルタの言行を語り継いでまとめたものが数多くの仏教経典になった。ほとんどの仏典の冒頭が「如是我聞」(わたしは、このように聞いています)で始まることからも、「聞く」ことが最初であることがわかるだろう。

まず、しっかりと聞くこと! これが君たちの学習の第一歩である。

つぎは「話す」であるが、「話す」ためには前段階として「聞いたことをまねる」練習が必要になる。幼児を観察すればわかるように、ひとには「聞いたことをまねる」能力が備わっている。だからこそ、幼児は身近な人の発語をまねながら、言葉の数を増やしていくことができる。言葉は、自分の声を通すことによって身につくものだから、新しい言葉は、国語であっても、英語であっても、社会や理科の用語であっても、しっかりと自分の声で発語することが必要だ。一度も自分の声で発語したことのない言葉は、なかなか使える言葉にならない。

もし君が国語や英語を苦手にしているなら、君は自分の声を出して学習しなければならない。

小学生にとって、「読み聞かせ」「音読」「読書」は、学習のかなめになる。中学生であっても、「音読」は有効な学習法だ。脳の聴覚野(耳)や視覚野(目)に入った言語は、パッシブな情報として、ひとまず脳のウェルニッケ野に集められる。この情報を表現するためには、ウェルニッケ野の情報を脳のブローカ野に移動し、脳の感覚野・運動野を使い、口や舌を動かして、アクティブな情報として、発語する必要がある。「音読」とは、この一連の操作だ。

さらに、音読するためには、いま、声に出している文字や言葉よりも、その先にある文字や言葉を意識しなければならない。つまり、予測しなければならない。「予測」は、聞くためにも、話すためにも、読むためにも、書くためにも、そして、生きるためにも、必要なことだ。「音読」という学習は、この「予測」を身につける学習になる。

国語の「聞き取り」や英語の「リスニング」が苦手な生徒は、次に来る音や言葉を予測する練習ができていない。もちろん、「予測」は、しばしば、外れる。そして、外れてもかまわない。ひとは外れた予測を修正しながら学ぶからだ。

自分の声を出して学ぶことは、君の能力を大きく育てる方法である。

山手学院 学院長 筒井 保明

生活習慣を立て直そう!

Reform Your Life Habit!

生徒たちや保護者の方々と面談していると、君たちの生活が健康の原則からかなり外れた状態になっていることがわかる。健康は、身体ばかりではなく、脳や心にも大きく関わるものだ。だから、健康が崩れると、効果的に学習することもできなくなるし、取り越し苦労のような、本来、悩む必要がないことまで悩むようになってしまう。ひどくなると、朝、起きることもめんどうになるし、学校にも行きたくなくなる。「気鬱」というやつだ。

でも、どうしてこうなってしまうのだろうか?

PTSDを引き起こすような外部的な原因があるなら、かなり強硬な対応が必要になるだろうけれど、どうも思い当たることがない。きちんと学校に行き、さまざまな活動に取り組み、山手学院にもしっかり通っているのに、どうして元気がないのだろうか?

学習もなかなか捗らないし、できるようになっているのか、不安を感じてしまう。もう、なにもかも、投げ出してしまいたい!

新型コロナの感染が蔓延する現状に対して、君たちの気分が落ち込んでいることはまちがいない。世界中の人たちの心に新型コロナの蔓延は大きなストレスを与えている。

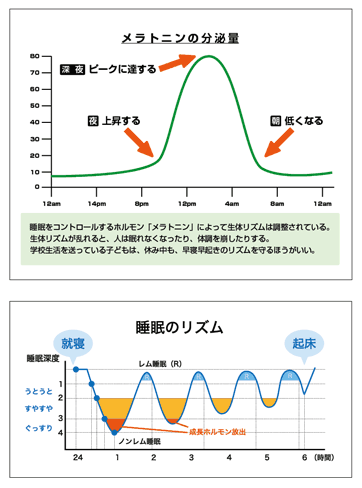

生徒たちと面談していて、すぐに気づくことは、みんな、就寝時間が遅くなっていることだ。むかしの言葉でいえば、「宵っ張りの朝寝坊」で、朝になっても疲れが取れない状態になっている。学校生活を送っている以上、朝、7時前後に起きているだろうから、睡眠をコントロールするホルモン「メラトニン」の分泌は、「メラトニンの分泌量」のグラフのようになる。メラトニンは、起床して太陽の光に触れてから、約15時間後、脳の松果体から分泌され始める。君たちの場合、夜12時から4時のあいだ、ノンレム睡眠のときにピークに達する。このとき、熟睡していれば、成長ホルモンが放出され、脳を含む全身の細胞が生成・成長・修復される(睡眠のリズムの図)。

生徒たちと面談していて、すぐに気づくことは、みんな、就寝時間が遅くなっていることだ。むかしの言葉でいえば、「宵っ張りの朝寝坊」で、朝になっても疲れが取れない状態になっている。学校生活を送っている以上、朝、7時前後に起きているだろうから、睡眠をコントロールするホルモン「メラトニン」の分泌は、「メラトニンの分泌量」のグラフのようになる。メラトニンは、起床して太陽の光に触れてから、約15時間後、脳の松果体から分泌され始める。君たちの場合、夜12時から4時のあいだ、ノンレム睡眠のときにピークに達する。このとき、熟睡していれば、成長ホルモンが放出され、脳を含む全身の細胞が生成・成長・修復される(睡眠のリズムの図)。

ところが、宵っ張り(夜更かし)の習慣がついてしまうと、メラトニンも成長ホルモンも放出されないので、脳や身体の細胞の成長や修復が行われず、疲労がそのまま残り、朝、スムーズに起きることができなくなる。

また、寝る前のテレビやパソコンやスマートフォンなどの視聴や使用は、メラトニンの分泌を止め、睡眠を浅くし、成長ホルモンの分泌を妨げる。したがって、朝になっても、疲れがとれないので、なかなか起きられない。

ブルーライトと眼の問題は議論があるので触れないが、光がメラトニンの分泌を抑制することは証明されている。夜、いつまでも電子機器の画面を見つめていると、君たちは、いよいよ眠れなくなってしまう。

君たちの生活習慣の基本は、あくまで「早寝早起き」である。メラトニン、睡眠、成長ホルモンの仕組みがわかれば、「早寝早起き」の重要さが理解できるだろう。

「宵っ張りの朝寝坊」は、完全に悪循環の状態だ。

さっそく、「早寝早起き」を心がけて、自分の生活習慣を立て直していこう!

山手学院 学院長 筒井 保明

学び方を身につけよう!

Learn how to learn!

わたしは、「だれでもできるようになる」という確信を持っている。数多くの生徒たちが証明してくれているおかげでもある。もし君ができないのだとしたら、それは学び方をまちがえているのだ。

学校の学習にかぎらず、習い事でも、スポーツでも、芸術でも、すべての学習に共通した学び方がある。かんたんなことなのだけれど、なぜか、ひとは学び方をまちがえてしまう。

たとえば、将棋の藤井聡太棋士は、「やりたい」と思ったときに自発的に将棋に取り組んでいるだろうし、MLBの大谷翔平選手は、就寝前に自分を見つめて「自分はできる」と念じて眠りについているだろう。どちらも自分を高める方法で、ずいぶん以前から実践されていることだ。

ところが、多くのひとが、だれかに命じられて、いやいやなにかに取り組んだり、学習後にテレビを見て、サスペンスにどきどきしながら眠ったりしてしまう。どちらも非効率で、学習を無効化してしまう。

アルプスの少女ハイジは、文字が読めなかった。羊飼いのペーターに「本なんて、むずかしくて、ぜったいに読めないよ」といわれ続け、「わたしは読めない」と思い込んでしまったからで、「できない」というネガティブな思い込みが学習の最大の敵である。「できない」と思っているかぎり、ひとはなかなかできるようにならない。「できる」と思うから、ひとはできるようになる。

教師も、教え方をまちがえる。こわい顔をして、厳しく指導するだけでは、生徒は学習を吸収できない。クララの家庭教師は、ハイジに対して、ひたすら厳しかった。緊張したハイジは、感情が混乱するだけでなにも学べなかった。家庭教師は、ハイジを学習障害だと決めつけた。

ハイジを救ったのは、クララのおばあさんだ。クララのおばあさんは、ハイジをじゅうぶんにリラックスさせてから、「だれでも読めるようになるわ」と励ました。ハイジを「読みたい」という気持ちにさせてから、読むことを学ばせた。これはモンテッソーリ教育の手法で、藤井聡太棋士の学習法でもある。

さて、眠る前の状態に重点を置いたのは、十九世紀のフランスの療法家たちだ。現在では、神経科学の発展でずいぶん説明しやすくなっているけれど、かれらは眠る前の状態が、睡眠中、脳に書き込まれることに気がついた。明るい気持ちで眠ると、明るい気持ちの状態で目覚め、暗い気持ちで眠ると、暗い気持ちの状態で目覚める。おなじパターンでいえば、もし小さな子どもなら、「いい子ね」といわれて眠ると、いい子の状態で目覚め、「ダメな子ね」と叱られて眠ると、ダメな子の状態で目覚める。調子がわるい人が、「だいじょうぶ」と信じて眠ると、よくなった状態で目覚め、「だめだあ」と絶望して眠ると、もっと悪くなって目覚める。「できる」と信じて眠ると、できるようになって目覚め、「できない」とあきらめて眠ると、できないまま目覚める。ともかく、眠る前の状態が睡眠中に強化されて定着するわけだ。

睡眠は、毎日のことであり、人の記憶は睡眠中に定着するので、眠る前の状態がものすごく重要であることはまちがいない。学習に関していえば、「できる自分」の状態で眠れば、「できる自分」で目覚め、それを毎日積み重ねていけば、じっさいに「できる自分」になる。

そういっても、学習や練習をさぼっていて、眠るときだけ「できる」と念じても、効果はまったくない。まずしっかり学習や練習に取り組んだうえで、眠る前に「できる」と確信して、やすらかに睡眠をとろう。

若くして活躍している人たちは、学び方がとても上手なのだ。しかも、それはずいぶん以前から実践されている方法で、秘密でもなんでもない。

学び方の基本を身につけて、積極的に学習しよう!

山手学院 学院長 筒井 保明

人は目標にむかって成長する!

You are growing up toward your goals!

3学期制の学校であれば、小学生も、中学生も、通知表を渡されただろう。今回の通知表は2学期の君の取り組みに対する評価であるから、よくてもわるくても、しっかりと分析してみることが必要だ。

中学生の場合、5段階の評定であれば、君たちの基準は「4」。

「5」なら、自分で納得できるだろうし、「3」や「2」なら反省するしかない。まちがいなく「3」や「2」は自分の取り組み方に問題があったのだ。

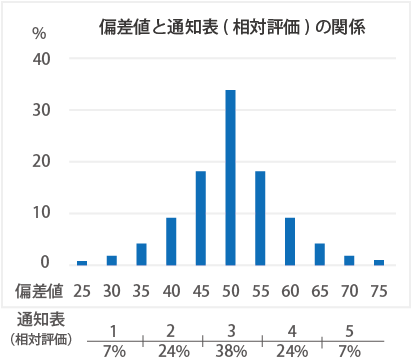

ところで、現在の通知表になる以前の評定は、自分の努力だけでは、どうにもならないところがあった。たとえば、100人の同級生がいたとしよう。定期テストの得点をベースにして、1番から7番までが「5」、そして、おなじ人数だけ「1」をつける。つぎの8番から31番が「4」、そして、おなじ人数だけ「2」をつける。残りの38人が「3」になる。

これは相対評価といって、偏差値とおなじ考え方だ。偏差値の場合、おなじテストを受けた全員を母集団として、おおざっぱに上位の7%が偏差値75~67、つぎの24%が偏差値65~55、さらに、つぎの38%が偏差値55~45・・・といった案配になる。高校受験の人気校の目安となる偏差値60は、全体の上位16%の位置だ。つまり、偏差値というのは、君のテストの結果が、「テストを受けた人たち全体に対して、どの位置にいるのか」を表しているわけである。だから、その全体(母集団)の学力次第で、偏差値の意味は大きく変わってしまう。「このテストを受けた集団は、どういう人たちなのか」ということが重要な問題であるから、各中学校に学力差があるかぎり、相対評価による通知表評定は、中学校同士では公平な評価になりえない。

これは相対評価といって、偏差値とおなじ考え方だ。偏差値の場合、おなじテストを受けた全員を母集団として、おおざっぱに上位の7%が偏差値75~67、つぎの24%が偏差値65~55、さらに、つぎの38%が偏差値55~45・・・といった案配になる。高校受験の人気校の目安となる偏差値60は、全体の上位16%の位置だ。つまり、偏差値というのは、君のテストの結果が、「テストを受けた人たち全体に対して、どの位置にいるのか」を表しているわけである。だから、その全体(母集団)の学力次第で、偏差値の意味は大きく変わってしまう。「このテストを受けた集団は、どういう人たちなのか」ということが重要な問題であるから、各中学校に学力差があるかぎり、相対評価による通知表評定は、中学校同士では公平な評価になりえない。

じっさい、相対評価が使用されていた時期の通知表評定は不公平なものだった。できる生徒が多い学校の生徒は、微妙な得点差で通知表評定が低くなる。できない生徒が多い学校の生徒は、ちょっとできるだけでも通知表評定が高くなる。おなじ「4」が、おなじ学力を表しているわけではなかった。

そうした考えもあって、現在の通知表評定になったので、わたしは、以前よりも現在の通知表の方がよほどいいものだと思っている。現在の通知表は、相対評価ではないから、君たちの努力次第で、全員が「5」をとることも不可能ではないのだ。

ほとんどの受験生は、通知表評定がすでに定まってしまっているから、ここからは、入試当日まで、志望校に合格できる得点を取るために実戦力を磨き、心身ともにコンディションを整えていこう。入試にとって、「体調不良」と「緊張」が大きな敵になる。受験生の当面の目標は志望校合格だけれど、入試が終わったら、すぐに新しい目標を持とう。入試は一つの通過点にすぎないのだ。

受験生以外は、通知表をしっかりと分析して、3学期の目標を立てよう。現在の通知表は、自分の努力で改善することができる。だれかが「5」をとったから、わたしは「5」をとれない、というような評価方法ではない。わたしが目標を聞かれたら、すべての教科で「4」「5」が目標になる。

今回の通知表や成績は、すでに過去だから、分析して、納得したり、反省したりしたら、3学期や新学年に目を向けよう。人は未来に向かって進んでいく。未来に必要なのは、君の目標だ。

現在の学力や成績で目標を制限する必要はない。目標を小さく制限すると、君の成長も制限されてしまう。

君は目標に向かって成長するのだから、勇気をもって大きな目標を持とう!

山手学院 学院長 筒井 保明