“環境”と“習慣”が“未来の君”をつくる!

Your Environment and Habits Make Your Future Self!

「ぼくは、意志力がとても弱いんです。寝る前に学習すれば、しっかり定着すると、頭ではわかっているんですが、どうしてもスマホを操作して楽しんでから寝ることになってしまいます。あいかわらずテストの結果は悪いし…。ぼくは、志望校に合格できるでしょうか?」

まじめな生徒から相談されたものの、答えをごまかすことはできないので、

「現状では、合格はむずかしい。夜更かしをしているうえに、電子機器のブルーライトで睡眠も浅くなっている。メラトニンも成長ホルモンも分泌されないから、頭の調子も体の具合も悪くなっていくだろう。目標を意識して、少しでも行動を起こせば、学習できないはずはないのだが…」

生徒は悲しげな顔をして、

「ぼくには意志力がないんです。先生、どうしたらいいんでしょう?」

意志力というのは、シェークスピアの英語を借りれば、Will Power。Willというのは、「やるぞ」という強い気持ちを表している。だから、Will Powerというのは、「やるぞ」という気持ちによる力のことだ。

ひとが自分の目標を意識して、少しでも行動を起こせば、そこに「意志力」が生まれる。よく使われる言葉でいえば、モチベーションである。モチベーションを維持する方法は、「すぐに行動すること」だから、この生徒の場合、寝る前であっても、スマホを操作するのではなく、すぐに学習に取り組めば、問題は解決する。

そういっても、ひとは生来的に目の前の誘惑に弱い。ことわざにあるとおり、「朱に交われば赤くなる」だ。「ひとは容易に他人の影響を受けてしまうから、いい友だちを選びなさい」という教えだけれど、じつは、他人に限らず、ひとは自分の身の回りにある、あらゆるものから容易に影響を受けてしまう。だれでも、環境から強い影響を受け、気をつけないと環境にコントロールされてしまう。

したがって、この生徒への第一のアドバイスは、「学習できる環境をつくること」「学習できる環境を選ぶこと」だ。

子どもたちの学習環境の重要さを発見したのは最初期のモンテッソーリ(イタリアの教育学者)だけれど、現代でも『Willpower doesn’t work』※(意志力は働かない)というような、環境の重要さに着目した書籍が評判になっている。その序文に「意志力は働かない。正直になろう。君は何千回も人生を改良しようとした。そして、疲れ切って、何千回も元の計画に戻った。悪い習慣を追い出そうと意志力を試した。でも、元の木阿弥だ。(中略)もし人生をコントロールしたいなら、意志力は、君が選ぶ戦略ではない。(中略)君が必要とするのは、君の環境をつくり、コントロールすることだ」

この本には、自分の環境を作り、環境をコントロールする方法がいくつも書かれている。

でも、この本を読むまでもなく、君はやるべきことがわかっているはずだ。

まず自分の目標を意識して、目標達成に「必要なこと」と「不必要なこと」を見分ける。つぎに「不必要なこと」をできるかぎり自分から遠ざけてしまう。そして、「必要なこと」を自分の身の回りに置く。そうすれば、自分の目標を意識したとき、すぐに行動に移すことができる。この「目標を意識したとき、すぐに行動する」が君の習慣になったとき、君は自分の目標にむかって、確実に前進できるようになっている。

まず自分の目標を意識して、目標達成に「必要なこと」と「不必要なこと」を見分ける。つぎに「不必要なこと」をできるかぎり自分から遠ざけてしまう。そして、「必要なこと」を自分の身の回りに置く。そうすれば、自分の目標を意識したとき、すぐに行動に移すことができる。この「目標を意識したとき、すぐに行動する」が君の習慣になったとき、君は自分の目標にむかって、確実に前進できるようになっている。

この夏、“できる自分”を実現しよう!

※WILLPOWER DOESN’T WORK 2018 by Benjamin hardy (Hachette Books)

山手学院 学院長 筒井 保明

良い学習習慣を身につけよう!

Develop good study habits!

ひとは習慣によってつくられる。自分の習慣をコントロールしないかぎり、ひとは環境にかんたんに左右されてしまう。君のいる環境が良い環境であるなら、君は知らず知らずのうちに良い習慣を身につけるだろう。だが、君のいる環境が悪い環境であるなら、君はいつのまにか悪い習慣に染まってしまうかもしれない。

良い習慣も、悪い習慣も、身につく過程は、ほとんど同じである。たとえば、「しきたり」は、社会や文化に共通してみられる行動様式であるが、その「しきたり」が良いのか悪いのかは、明確ではない。日本にも、世界にも、「しきたり」はたくさんある。「しきたり」は、過去に「してきたこと」の延長であり、現在や未来において、必ずしも従う必要はない。良い「しきたり」なら続けてもいいだろうし、悪い「しきたり」なら、断然、やめるべきだろう。

さて、「しきたり」も、「習慣」も、けっきょく、「してきたこと」なのだ。つまり、君が「してきたこと」が、君の習慣になっている。

大人を例にとれば、「タバコを吸ってきた」大人が愛煙家になる。「お酒を飲んできた」大人が酒飲みになる。「読書をしてきた」大人が読書家になる。「美味しいものを食べてきた」大人が美食家になる。

君がゲームをやめられないのは、君が「ゲームをしてきた」からだ。君がスマホをやめられないのも、君が「スマホをしてきた」からだ。君がテレビをやめられないのも、君が「テレビを見てきた」からだ。

ところが、学校や家庭や塾で、「学習をしてきた」はずなのに、君は、気軽に、すすんで学習することができない。ゲームやスマホやテレビのようにずっと続けて、保護者に叱られるくらい、どうして学習は習慣になっていないのだろうか?

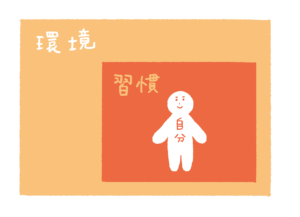

君たちに配布した小冊子※『人生が変わる学び方vol.2』にも書いたとおりで、「即行動」の有無が、その答えである。君は、ゲームをしたいな、と思ったとき、即座にゲームをしていないか。スマホが気になったとき、即座にスマホを操作していないか。見たい番組があったとき、即座にテレビのスイッチを入れていないか。お菓子が食べたい、ジュースが飲みたい、マンガが読みたい・・・そう思ったとき、即座に食べたり、飲んだり、読んだりしていないか。

じつは、意識したことを即座に行動に移すと、それが快感になり、クセになり、習慣になり、やがてやめられないことになる。これは、脳の神経伝達物質ドーパミンの働きだ。「即行動」を起こすと、脳の側坐核からドーパミンが分泌されて、脳が「作業興奮」を起こし、これが気持ちいい。だから、ドーパミンを脳内麻薬の一種と見なし、「やる気ホルモン」とも呼ぶ。

じつは、意識したことを即座に行動に移すと、それが快感になり、クセになり、習慣になり、やがてやめられないことになる。これは、脳の神経伝達物質ドーパミンの働きだ。「即行動」を起こすと、脳の側坐核からドーパミンが分泌されて、脳が「作業興奮」を起こし、これが気持ちいい。だから、ドーパミンを脳内麻薬の一種と見なし、「やる気ホルモン」とも呼ぶ。

大人のタバコもお酒も、君たちのゲームもスマホもテレビも、ドーパミンを分泌させる。だから、快感になり、クセになり、習慣になり、やめられない。

学習を習慣にする方法もまったく同様である。

学習を意識したら、嫌も応もなく、即座に学習すればいい。いつでも学習できるように教科書や問題集を身近に置き、志望校やテストやライバルなど、学習に関わることがほんの少しでも意識に上がったら、即座に教科書や問題集を開き、学習するのだ。しばらく続けているうちに、学習することが快感になり、クセになり、習慣になる。

さあ、良い学習習慣を身につけよう!

※小冊子がご入用でしたら、各校舎にお申し付けください。

山手学院 学院長 筒井 保明

君が受験生になるとき

When you will be a candidate for the entrance exam

ひとは、いつ、受験生になるのだろうか?

受験勉強の真っ最中にいる小学生、中学生、高校生、浪人生であっても、ちょっと立ち止まって考えてみる必要がある。

どうして自分は受験生なのだろうか?

もし君が入学試験を必要としない状態で自分の道を進むことができるなら、君は受験生になることはない。行きたい学校がなく、受験する学校もない中学3年生や高校3年生は、中学校や高校の最終学年であるとしても、受験生ではないだろう。つまり、小学校や中学校や高校の学年自体は、受験生とは関わりない。

では、受験生って、なんだろう?

文字どおりでいえば、「入学試験を受ける生徒」のことにちがいない。そうであるとすれば、中学でも、高校でも、大学でも、行きたい学校の入学試験を受ける意志を持っている生徒は、すべて受験生ということになる。やはり、ここでも学年自体は関わりがない。最終学年になると、受験準備の時間が限られてくるというだけで、どの学年であっても、行きたい学校があって、入学試験を受ける意志を持っている生徒は、すべて受験生なのだ。

中学3年や高校3年を受験学年と呼ぶのは、「もう時間がないぞ」ということでしかない。

そう考えれば、現在、小学何年生であっても、中学何年生であっても、高校何年生であっても、行きたい学校があって、入学試験を受ける意志があるなら、君はすでに受験生なのだ。

おもしろいことに、グーグルのブラウザで日本語の「受験生」に該当する外国語を検索すると、

英語 Candidates 候補者たち(そもそも「試験の参加者」A participant in an examinationという内容を持つ)

フランス語 Candidats 候補者たち(同上)

ドイツ語 Kandidaten 候補者たち(同上)

ロシア語 Кандидаты 候補者たち(同上)

中国語 候选人(本来であれば、考査に応じる、試験に応じる、という意味で、应考者、应试者という中国語のほうが「受験生」に近い)

などと出る。

なるほど、受験生は、抽象度を高くして考えれば、「候補者」にちがいない。事実として、埼玉県公立高校の合格者は、「入学許可候補者」である。埼玉県公立高校の入学者選抜の受検者たち(埼玉県公立高校の場合、学力検査問題を受けるので受検)は、各高校の入学者になるために立候補した生徒たちなのだ。

普通選挙に立候補した大人たちは、有権者たちの定期考査(試験)を受け、選挙に当選(合格)したり、落選(不合格)したりすることになる。

君たちの場合、志望校の試験を受け、合格したり、涙をのんだりすることになる。

どちらにも共通するのは、「自分の意志」で名乗りを上げる、ということだ。早くから意志を固める人もいれば、直前になって意志を持つ人もいるだろう。

成功法則の鉄則からいえば、できるだけ早くから意志を固めることが望まれる。

難関大学に合格者をたくさん出す公立高校や私立高校の先生たちと話していると、

「高校1年生のときに、行きたい大学がある生徒が強い」と強調されることが多い。「現役で難関大学に行きたいなら、できるだけ早く行きたい大学を持つことだ」ともいわれる。

これは、わたしたちの指導上でもはっきりいえることで、「志望校を持つから受験生」であり、「志望校があるから一生懸命に取り組める」のだ。

さあ、小学何年生であっても、中学何年生であっても、自分の志望校を考えてみよう。

本気で行きたい学校があるなら、君はすでに受験生である。

山手学院 学院長 筒井 保明

いまの“学び”は、未来の“キミ”だ!

I’m studying now for my future!

春に新学期が始まって、夏、秋が過ぎ、とうとう冬になった。受験生にとっては、志望校合格にむけて、全力でとりくむ季節である。

あまりに時間の流れが速いので、君は、いささか驚いているかもしれない。英語では、文字どおり、Time flies so quickly.(時間はあっというまに飛んでいく)である。

時間の流れは、過去、現在、未来と、不可分につらなっているのだけれど、わたしたちが存在できるのは、いま、ここ(Be Here Now)だけだ。だから、時間は流れているのではなく、過去も未来も現在に内包されている、と考える人もいる。また、おなじ未来でも、“未来に向かう”ととらえる人もいれば、逆に“未来がやってくる”ととらえる人もいる。

わたしは、生きる姿勢として、“未来に向かう”と考えるほうだ。

さて、あせっている受験生にはちょっと厳しいかもしれないが、学習にかぎらず、ものごとを身につけるためには、予想以上に時間がかかる。最速最短が現代人の願いかもしれないが、どんなことでもできるようになるためには必要な時間がかかる。だからこそ、長期的に自分の目標を考えて、できるだけ早く目標にむかって取り組みを始めるべきなのだ。

数多くの成功者を分析した成功哲学では、「できるだけ早く目標を持ち、できるだけ早く取り組みを始めて、長く続けること」という鉄則が生まれている。

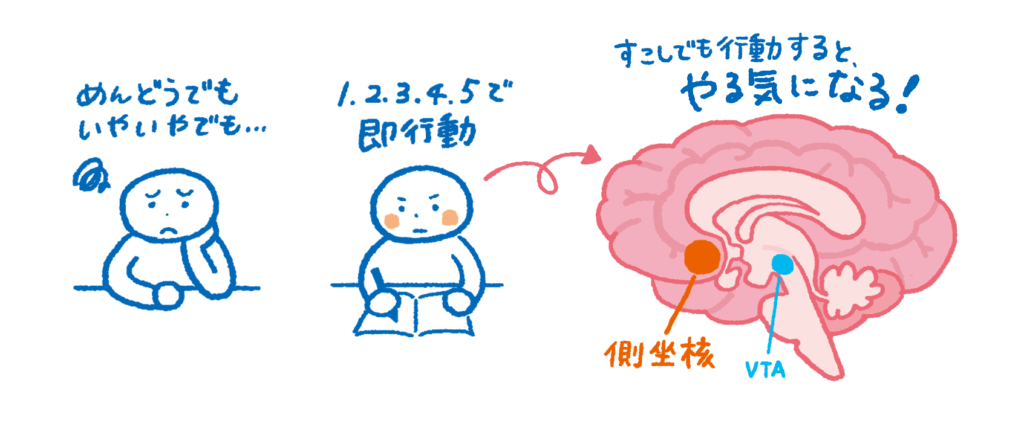

学習成果は、シグモイド曲線を描くようだ。いくつかの研究もあるが、個人差がかなり大きいので、おおよその経過として見るべきだろう。図を見ると、学習の最初はかなり低調なのだ。しばらく低空飛行が続き、やがて、あるタイミングで高く飛び立つ契機がくる。この契機をブレイクスルーポイントと呼ぶ人もいる。この契機を過ぎると、大きな成長が始まる。

学習成果は、シグモイド曲線を描くようだ。いくつかの研究もあるが、個人差がかなり大きいので、おおよその経過として見るべきだろう。図を見ると、学習の最初はかなり低調なのだ。しばらく低空飛行が続き、やがて、あるタイミングで高く飛び立つ契機がくる。この契機をブレイクスルーポイントと呼ぶ人もいる。この契機を過ぎると、大きな成長が始まる。

たしかに、長年、学習指導を続けていると、「なるほど。学習成果はシグモイド曲線を描くな」と実感する。この契機(ブレイクスルーポイント)を迎えることができれば、みんな、必ずできるようになる。

ところが、学習を苦手とする生徒たちの多くが、この契機を迎える前に、学習をあきらめてしまうのだ!

学習でも、スポーツでも、芸術でも、ある程度の習得を必要とするものは、ほとんどシグモイド曲線を描くだろう。シグモイド曲線を念頭に置いておけば、どのように学んでいけばいいのか、わかる。できるだけ早く始めて、成長の契機が来るまで続けるのが、学習の秘訣だ。かりにスタートが遅れたとしても、成長の契機が来るまで続ければ、できるようになる。

人は、過去には戻れない。

だから、「いま、なにに取り組むか」が重要なのだ。

人は、未来にむかって、学んでいる。

君が未来の目標を考えたとき、いま、君が取り組むことがわかる。

取り組みを始めたら、成長の契機が来るまで、粘り強く続けよう!

山手学院 学院長 筒井 保明

「テスト」に合格する!

Pass the test! Pass the exam!

「テスト」と聞くと、顔をしかめたり、身を震わせたりする生徒がいる。テストに慣れていないと、どうしても不安になるので、「どうしよう。ぜんぜん勉強してないよ」とうろたえてしまう。小学生でも、中学生でも、高校生でも、テストをいやがる生徒のほうが、断然、多い。

「テスト」と聞くと、顔をしかめたり、身を震わせたりする生徒がいる。テストに慣れていないと、どうしても不安になるので、「どうしよう。ぜんぜん勉強してないよ」とうろたえてしまう。小学生でも、中学生でも、高校生でも、テストをいやがる生徒のほうが、断然、多い。

でも、たんにテストといっても、人生を左右するような重要なものから、日ごろの取り組みを確認する気軽なものまで、さまざまなテストがあるから、ただ「テスト」といわれただけで驚くのは、慌て者でしかないだろう。

本当に重要なテストのためにも、みんなはテストに慣れておいたほうがいい。

「test(テスト)」という言葉は、「金銀などの貴重な金属を分析するのに使われた小さな容器」を意味する古フランス語のtestや「土器」を意味するラテン語のtestumが元になっている。現在のように、なにかの正確さを見極める「試験」の意味を持つようになったのは、16世紀、「容器の中で金銀を溶かすことによって、金銀の質を確認する」という行為から生じているようだ。

ついでに英語の話をすれば、比較的に重要度の低い、小さなテストはtestで、比較的に重要度の高い、大きなテストはexam, examinationである。こちらはラテン語のexaminare(重さを量る、考察する)が語源で、やがて「知識をテストする」ということになった。

テストに合格するためには、日ごろの学習や訓練が重要なことはいうまでもないけれど、テストの当日、これまでに培った実力を発揮できないまま、涙をのむ人たちも少なくない。そのテストが重要なものであればあるほど、なぜか実力を出すことができなくなってしまう。中学受験でも、高校受験でも、大学受験でも、資格試験でも、おなじ現象が起きる。

実力があるにもかかわらず失敗してしまうのは、風邪などによる体調不良、強い不安や緊張による思考力の低下などが原因だ。

スポーツ選手やアーティストが圧倒的な練習量をこなすのは、技量を磨くだけではなく、試合や本番で緊張しないためでもある。もし試合会場で選手が緊張してしまったら、身体が動かずに負けてしまうかもしれない。もし舞台でアーティストが緊張してしまったら、頭が働かずに失敗してしまうかもしれない。だから、リラックスした状態で試合や本番に臨めるように、徹底的に慣れるまで練習をくりかえす。

受験生であれば、問題集に載っている小さなテストから、検定や模擬試験のような大きなテストまで、できるだけたくさん挑戦して、テストされること自体に慣れておくことが必要だろう。

なにごとも、最初は意識して、なんどもくりかえして取り組んでいけば、やがて慣れてくる。「慣れる」というのは、ある行為を自然におこなえるようになる、ということだ。手工業の職人や料理人の世界では、「腕が上がる」という。なんどもくりかえすことを「腕を磨く」、上手になることを「腕が立つ」、やってみせることを「腕を振るう」。職人や料理人の世界は、「腕前」である。

腕を磨くのも、学習も、練習も、秘訣はおなじだ。

まずリラックスしてから始めること。

「できる」と信じて、明るい気持ちで取り組むこと。

まちがえは記憶にとって重要なので、まちがえても心配しないこと。(ただし、そのままにしないこと)

そして、自然にできるようになるまで、くりかえすこと。

腕を磨けば、かならず腕が上がるように、くりかえし学習すれば、かならずできるようになる。

「テスト」なんて、ぜんぜん怖くない! 「やるぞ」という前向きな気持ちで、どんなテストでも平気になってくれば、君の実力はまちがいなく上がっているはずだ。

山手学院 学院長 筒井 保明

「練習する」という能力

The Ability to Practice

「能力」という言葉は、「できる力」という意味である。生まれつきできることもあれば、学習によってできるようになることもある。ひとの場合、他の動物とちがって、学習によってできるようになることのほうが圧倒的に多い。たとえば、多くの動物は生まれてからすぐに立ち上がって歩けるようになるけれど、ひとは歩くためにも学習が必要であるから、匍匐、這い這い、起立、歩行まで、ずいぶん時間がかかる。もし、この学習の過程を失ってしまうと、ひとは歩けない。這い這いも、よちよち歩きも、重要な学習なのだ。

さて、「得意な生徒」と「苦手な生徒」のちがいは、もしかしたら、「練習能力」の差ではないだろうか。ここで「できる」「できない」という分け方はしない。なぜなら、学習する能力はだれにも生まれつき備わっているから、学習に関しては、「比較的に得意」と「比較的に苦手」があるだけだから。

なぜ「比較的に得意」と「比較的に苦手」が生じるのだろうか。

生活習慣や学習方法※などの問題が横たわっていることもまちがいないだろうけど、中学生や高校生の場合、小学生のときに身につけるべき「練習能力」の強弱が学習に影響しているように思われる。

どういうことかというと、「比較的に苦手な生徒」は、飽きっぽい。くりかえしてやることに耐えられずに、学習をかんたんに投げ出してしまう傾向がある。

いっぽう、「比較的に得意な生徒」は、くりかえしてやることに耐えられるので、学習が身につくまで続けられる。

この「くりかえしてやることに耐えられること」を「練習能力」というのだ。

幼児の行動をよく観察していると、「よく、まあ、飽きもせず、おなじことをくりかえしているなあ」と感心するだろう。「単純なことのくりかえしに耐えられる能力」をかれらは持っている。小学生にもこの能力はある。

ところが、大人になればなるほど、くりかえしてやることが耐えられなくなる。単純なことをくりかえすことにすぐに飽きて投げ出してしまう。だから、多くの大人が新しいことを身につけることを嫌がる。

学習でも、スポーツでも、芸術でも、最初は「単純なことのくりかえし」が多い。基礎とは単純なものなのだ。しかし、「単純なことのくりかえし」をとばしてしまうと、どの分野でもうまくいかない。

「比較的に得意な生徒」は、基礎をおざなりにしていない。練習を重ねて、しっかり自分のものにしている。「比較的に苦手な生徒」は、基礎が弱い。練習が足りないのだ。

「練習する」というのは、とても重要な能力だ。練習をさぼって、できるようになろうとしても、残念ながら、不完全なものになってしまう。

君が学習を得意にしたいのならば、「練習、練習、そして練習」である。(Practice makes perfect)

※生活習慣や学習方法に関しては、「人生が変わる学び方Vol.1」をしっかり読んでください。お持ちでない場合は、校舎で受け取ってください。

山手学院 学院長 筒井 保明

ひとの意志の創造的な力

The creative power of the human will

君が自分の目標に対して本気になれば、君の創造的な力が働き始める。君の意志の力は、君を根本的に作り変えてしまう。早寝早起きだって実行できる。明るい気持ちで一日を過ごすことは当然だ。リラックスしてから学んだり練習したりすることも、寝る前にまとめ学習をする習慣を身につけることも、どうってことない。受験生なら、テレビもゲームも邪魔物で、なにがなんでも受験勉強に励みたくなる。すべて君の意志の力だ。

君が自分の目標に対して本気になれば、君の創造的な力が働き始める。君の意志の力は、君を根本的に作り変えてしまう。早寝早起きだって実行できる。明るい気持ちで一日を過ごすことは当然だ。リラックスしてから学んだり練習したりすることも、寝る前にまとめ学習をする習慣を身につけることも、どうってことない。受験生なら、テレビもゲームも邪魔物で、なにがなんでも受験勉強に励みたくなる。すべて君の意志の力だ。

さて、イスラエルにメイア・シュナイダーという少年がいた。生まれつきの白内障で、法的に視覚障害者と認定されていた。彼は光と影が識別できるだけだったけれど、この状態は恒久的なものではなく、きっと治せるのだ、と信じていた。

メイア少年が点字を学んでいるころ、近視などの目の疾患に対して、「目の筋肉の緊張が原因だから、目の緊張を解けば治る」というウイリアム・ベイツの方法(眼科の主流派から偽医療と呼ばれていた)がすでに知られていた。それでも、ベイツ博士の著書を読んでも、メイア少年のような事例は書かれていない。

ベイツ法は目の緊張を解くことが必須であり、まず、手のひらで目を覆って目をリラックスさせるパーミング(Palming)という方法がある。

メイア少年は、暇があれば、パーミングをし、ときには14時間も続けたことがあった。つぎに心がけたのが、目をつむって太陽の光を浴びるサニング(Sunning)。これは主流派から、目にダメージを与えるとして、批判されたものだが、メイア少年は目を傷めないように気をつけながら、サニングを心がけた。また、目をリラックスさせるために、軽いマバタキをくりかえし、気がつくと、何時間も過ぎていることもあった。目に役立つと判断できるかぎり、さまざまなエクササイズを彼は絶え間なく実行していく。一日平均、13時間ほどを目のトレーニングに費やしたようだ。数年をかけて、彼は裸眼で運転免許を取得するところまで視力を回復することになる。

メイア・シュナイダーの『セルフ・ヒーリング』(Self-Healing : My life and vision 1987)という自伝を読んでいると、「わたしは見えるようになる」という強い意志が信念となって彼を貫いている。前半は自分の目の回復が中心になるが、後半では、治療家として、急性灰白髄炎、多発性硬化症、脊椎障害、関節炎などの患者のリハビリテーションに従事していく。患者に治る意志があるかぎり、彼は治癒の可能性を信じるし、けっしてあきらめない。患者に意志があれば、リラックス、深い呼吸、血液の循環、適切な運動などで、患者を回復させることができるのだ。(現在の彼の活躍は、School For Self-HealingというYouTubeのチャンネルでも見ることができる)

ここでも、治療のカギになるのは、「ひとの意志」である。

君が自分の目標に対して強い意志を持っているなら、その意思はかならず創造的な力を生み出す。

第16代アメリカ大統領エイブラハム・リンカーンは、「意志があるところに道がある」Where there’s a will, there’s a way.といったし、イギリス最大の劇作家シェークスピアを象徴する言葉は「意志力」Will Powerである。

ところで、意志って、なんだろう? 君を方向付ける「気」が、その正体である。君がその「気」になって、やる「気」を出して、君の「気」を向けた方向に、君は進んでいく。

だから、君は、目標を定めたら、目標に向けて本気を出せばいい。否が応でも、君は自分の「気」が向いたほうに前進するのだ。メイア少年は、自分の目で世界を見たい、と本気で思ったから、奇跡のようなことが起きた。

君だって、本気を出せば、目標を達成することができる!

山手学院 学院長 筒井 保明

引っ張り出せ! 君の可能性!

Bring Out Your Possibilities!

夏が近づいてきた。夏は成長の季節だから、夏が過ぎたとき、見違えるほど凛々しくなっている生徒たちが、いつもたくさん出てくる。夏休みという期間は、君の心がけ次第で、ものすごく重要な時間になる。

夏が近づいてきた。夏は成長の季節だから、夏が過ぎたとき、見違えるほど凛々しくなっている生徒たちが、いつもたくさん出てくる。夏休みという期間は、君の心がけ次第で、ものすごく重要な時間になる。

そもそも、君は、できる。君だけでなく、だれもが、かならず、できる。

そういう確信があるから、君たちに対して、わたしたちは、学習指導や進学指導に熱心になれる。もし「できない。不可能だ。It’s impossible!」などと思っていたら、むなしい時間が過ぎていくだけだろう。

ひとは、「できる。可能だ。It’s possible!」と思うから、挑戦できるのだ。

学習にかぎらず、スポーツでも、芸術でも、「できる」と思って取り組むのと、「できない」と思って取り組むのとでは、その結果が大きく変わってしまう。

「できる」と思って取り組むと、君の意識は集中し、学んだことをできるだけ吸収しようとする。逆に、「できない」と思って取り組むと、君の意識はぼんやりとして、学ぶことを拒もうとする。

だから、なにかに取り組むとき、「できる」と信じて、ひたすらに取り組めば、かならず自分のものになる。「できる」秘訣は、「できる」と信じることなのだ。

さて、わたしが見るかぎり、君たちの多くが、自分の可能性を自分のなかに眠らせている。いつも「自分を信じて始めれば、必ずできるようになるのに、もったいないなあ」と思う。そこで、この夏をきっかけに、君たちに「自分の力」を発見してもらい、自分の目標にむかって、大きく前進してもらおうと考えている。「引っ張り出せ! 君の可能性!」という夏のテーマは、そういう意味なのだ。

では、君の可能性を引き出すための方法は、どんなものだろうか。以前に配った『人生が変わる学び方vol.1』の各項目のポイントを実行することが基本になるけれど、その大前提として、身心ともにリラックスできるようになることが肝心要になる。

リラックスの反対は、「緊張」だ。ひとは緊張すると、不安に襲われる。たとえば、ホームではかなり強いスポーツチーム(選手)が、敵地のアウェイになると、思うように力が発揮できないのは、この「緊張」「不安」のせいである。

ひとの身体でいえば、視力が弱くなるのは眼筋の緊張に原因があるといわれるし、発声がうまくできないのは首の緊張に原因があるといわれる。ベイツ法、アレキサンダー法、フェルデンクライス法というのは、目や首や身体の緊張を解く方法でもある。

いずれにせよ、「緊張」は、君たちの学習にとって、大きな妨げだ。君たちの可能性を眠らせたままにしているのも、この「緊張」のせいかもしれない。

身体をできるだけゆるめ、心もできるだけゆるめて、じゅうぶんにリラックスしてから、学習に取り組む。この夏、毎日、これを実行するだけでも、君の眠っている可能性が目覚めるだろう。ぜひ、心がけてみてほしい。

ところで、鎌倉時代に、道元という禅僧がいた。有名な『正法眼蔵』巻七二「三昧王三昧」(三昧は、samadhiの音訳。雑念のない、心が平静な状態のこと)に、「身の結跏趺坐すべし。心の結跏趺坐すべし。身心脱落の結跏趺坐すべし」とある。結跏趺坐を伝えたのは、初祖の達磨大師。結跏趺坐で只管打坐(ひたすら坐ること)が三昧王三昧である。

身心脱落とはなにか。身体や心がなにものにもとらわれない状態である。「とらわれ」は、かならず緊張となってあらわれる。そうだとすれば、道元のいう身心脱落とは、わたしたちの言葉でいえば、身心がじゅうぶんにリラックスした状態のことだろう。

「仏法は身心脱落の只管打坐だ」などといわれると、かなり困惑するけれど、「身体と心をじゅうぶんにリラックスさせてから、ひたすら坐りなさい。それが仏法につながります」といわれると、わたしたちも取り組みやすい。

この道元禅師の例でも、リラックスの重要さがわかる。

君たちは仏法に目覚めたいのではないだろうから、じゅうぶんにリラックスしたら、さっそく学習に取りかかろう。

山手学院 学院長 筒井 保明

人生が変わる学び方

Learning to Change Your Life.

人が生まれたときの最初の学習は、なんだろうか?

それは、「呼吸」だろう。

人類の祖先が海から地上に上がったときの最初の学習も、やっぱり「呼吸」だったであろう。

ヨガや道教で「呼吸」を最重要視するのも、人の生命の基本だからにちがいない。呼吸しなければ、誰も生きていられない。

陰陽の思想だって、「呼吸」から離れられない。

わたしの体験から、わたしの考えをいえば、すべての学習が呼吸なのだ。いいかえれば、呼吸できなければ、すべての学習が成り立たない。

先般、心肺機能のトラブルで、わたしは自立して呼吸する(酸素を吸収する)ことが一時的にできなくなり、最新の人工呼吸器に助けてもらうことになった。現代医療の発展はめざましく、わたしの微弱な呼吸パターンに呼応して、人工呼吸器が最適な呼吸サポートをしてくれた。

時間が流れ、酸素が取り込まれ、意識がはっきりしてくると、その呼吸サポート自体がわたしに呼吸を無理強いしてくるように感じられて、だんだん息苦しくなってくる。学習を強いられた子どもとおなじで、「自分でやらせてくれよ!」とサポートを拒絶したくなったのだ。

医師に呼吸サポートが耐えられない旨を伝え、人工呼吸器を外してもらったものの、まだ自立して呼吸することがうまくできない。だから、さらに呼吸困難になった。

「自分で呼吸することを学ばないと、だめだ。自分で呼吸できないと、生きられないぞ。赤ちゃんのように最初から」と自分に言い聞かせながら、ハァハァと(自分では激しく呼吸しているつもりで)呼吸しているのだけれど、どうしても酸素が足りなくなってくる。ギブアップして、また人工呼吸器をつけてもらうのだけど、しばらくすると、「自分で呼吸されてくれ」と頼んでしまう。

意識を失っていれば、こんなことを繰り返さなくてもいいのかもしれないが、意識があるので、「どうすればうまく呼吸できるのだろう? 息を吸って、息を吐いて・・・」とくりかえして考えてしまう。考えれば考えるほど、酸素が費やされるのでさらに苦しくなる。「考えることは、こんなにも酸素を使うのか」ということを痛いほど実感した。

なにかを身につけるとき、なにかを学ぶとき、人はものすごく酸素を必要とするのだ!

そうだとすると、「呼吸の仕方」から子どもたちに教えることが必要だろう。

ちょうど、高校生に向けて書いてきた学習法を小学生や中学生にもわかるようにまとめて小冊子にしたところだった。タイトルは、「人生が変わる学び方vol.1」。なんらかの形で、みなさんの手にも渡るはずである。

わたしの確信の一つは、「人は生まれながらにして誰でも学習能力を持っている」ということだ。

「できる・できない」は、自分のつくり方のちがいでしかない。

どうすれば、「できる自分」がつくれるか。

そのあたりのことは、「人生が変わる学び方vol.1」に書いたので、なんども読んで、各章の●ポイントを実行して、論より証拠で、ぜひ自分で体感してもらいたい。

本来、君は「できる自分」なのだから。

※冊子は、イベントや保護者会などをとおして、お手元に渡るようにします。お急ぎであれば、校舎にお申し出ください。Vol.2は夏期講習前に完成予定です。

山手学院 学院長 筒井 保明

つくることをとおして学ぶ!

Learning through making.

Learning through making.

プロジェクトという言葉が、プログラミング教育にともなって、頻繁に使われるようになっている。

文部科学省の「小学校プログラミング教育の手引」では、プログラミング的思考をつちかうことを教育目標として挙げ、「自分が意図する一連の活動を実現するために、どのような動きの組み合わせが必要であり、一つ一つの動きに対応した記号を、どのように組み合わせたらいいのか、記号の組み合わせをどのように改善していけば、より意図した活動に近づくのか、といったことを論理的に考えていく力」をプログラミング的思考と呼んでいる。

そもそもプロジェクトがなければ、プログラミングは始まらない。文部科学省のいう「自分が意図する一連の活動」がプロジェクトであり、そのプロジェクトを実現することがプログラミングなのだ。

ところで、なぜ、「計画」という日本語に直さずに、プロジェクトと英語のまま使うのだろうか?

プロジェクト(project)という言葉は、仕事(job)、課題(task)、働き(work)、活動(activity)、計画(plan)、意図(intention)、ねらい(aim)、目的(objective)、目標(goal)などの言葉を内包しているので、ぴったりと合うような日本語がない。だから、プロジェクトとそのまま使うのかもしれない。

あるいは、プロジェクトのことを「つくることの基本単位」the basic units of makingと呼ぶ専門家もいるので、「つくる」という含意から、プロジェクトという言葉を使うのだろう。

スクラッチ・プログラミングでは、自分がつくりあげようとしているプログラムのことをプロジェクトと呼ぶ。小学校や中学校で行われるプログラミング教育も、基本は「自分でつくる」である。自分でつくらなければ、多くを学ぶことはできない。「ともかく、自分でつくってみることだ」というのがプログラミング教育の精神だろう。

かつて、アメリカの哲学者ジョン・デューイが「行うことによって学ぶ」Learning by doingということを主張し、19世紀から20世紀にかけて教育の世界に大きな影響を与えた。

それに対して、スクラッチの開発者であるミッチェル・レズニックは、「なにかをする、だけでは足りない。君はなにかをつくる必要がある。つくる人の倫理にしたがえば、もっとも価値のある学習経験が得られる。なにかをデザインすること、なにかを築き上げること、なにかを創造すること…君はつくることをとおして学ぶ(learning through making)のだ」と主張する。

2022年からは「情報」科目が必修となり、すべての高校生がプログラミングを学ぶ。大学入試センターも入試のサンプル問題を公表した。

これから小学校や中学校でのプログラミング教育も本格的になっていくだろう。

プログラミング教育にかぎらず、すべての学習にとって、「自分でやってみる。自分でつくってみる」はもっとも効果的な学習方法だ。

さあ、自分を信じて、取り組もう!

山手学院 学院長 筒井 保明