スマイルで学力UP!

Smile makes you stronger.

入試の最大の敵の一つが、緊張である。不安に縛られてしまうと、自分が持っている力を発揮することができなくなってしまう。緊張を解く呼吸法を教えたけれど、ある男子が「ゆっくり呼吸しながら、肩の力を抜こうとしても、緊張で体がこわばります。どうしたらいいでしょうか」と相談に来たので、とっておきの秘伝を教えた。

入試の最大の敵の一つが、緊張である。不安に縛られてしまうと、自分が持っている力を発揮することができなくなってしまう。緊張を解く呼吸法を教えたけれど、ある男子が「ゆっくり呼吸しながら、肩の力を抜こうとしても、緊張で体がこわばります。どうしたらいいでしょうか」と相談に来たので、とっておきの秘伝を教えた。

「君は、レオナルド・ダ・ヴィンチの描いたモナ・リザか、広隆寺の弥勒菩薩像を思い浮かべることができるかな。どちらも美術の教科書に載っていると思うけど。どうかな」

「モナ・リザは美術の教科書に載っているので、わかります」

「そうか。それなら、美術の教科書を開いて、なんどもモナ・リザの絵を見る。そして、学習前でも、テスト前でも、なにかする前に、モナ・リザの顔を思い浮かべて、おなじような表情をつくる。モナ・リザの微笑を自分の顔で再現するんだ。同時に、モナ・リザのように肩の力を抜いて、右手を左手に添えるポーズをとるのもいいね。さいわい、マスクをしているから、恥ずかしがらずに、どこでもスマイルの練習ができるだろう」

「練習すると、どうなりますか?」

「モナ・リザの微笑を浮かべているかぎり、緊張することはない。いやなことがあっても、ムリしてモナ・リザの微笑をつくると、いやな気分になれないから不思議だ。また、モナ・リザの微笑を浮かべて学習すると、学習効果もまちがいなくアップするよ。頭がよくはたらくようになる」

「本当ですか?」

「もちろん。やってみればわかる」

楽しければ笑顔になり、苦しければしかめっ面になり、悲しければ泣き顔になるように、感情や思考が顔の表情としてあらわれることは経験的な事実である。だから、心の内面が、表情などの外面を決定するのだと考えられてきた。

ところが、演劇において、怒りや悲しみの演技、喜びや楽しさの演技をしていると、ほんとうに腹が立ってきたり、悲しくなってきたり、うれしくなってきたり、楽しくなってきたりする。迫真の演技で、顔の表情が演者の感情を変化させるのだ。

もし、君が、モナ・リザの微笑や弥勒菩薩の微笑を自分の顔に浮かべることができるなら(つまり、演じることができるなら)、君の心の状態はモナ・リザや弥勒菩薩の心の状態に近づいていく。なんと、君の微笑が、落ち着いた、穏やかな、リラックスした状態をつくるのだ。

現在では、外面の表情で、内面の感情や思考をコントロールできることがわかっている。内容が形式を決定するという従来の考え方に加えて、形式もまた内容を決定するということである。

つらいときでも、ムリして明るい表情をつくっていれば、つらさは薄らいでいく。

きらいな学習でも、いやな顔をせずに、微笑を浮かべて学んでいれば、だんだん楽しくなってくる。

緊張する場面でも、モナ・リザのようにほほ笑えんでいれば、心が落ち着いてくる。

とくにスマイルは、君の学力をアップさせる力も持っている。

さあ、笑顔で新学年の学習に取り組もう。

山手学院 学院長 筒井 保明

リラックスして、集中しよう!

Relaxation and Concentration

2月26日(金)は、埼玉県公立高校の入試日だ。 いよいよ緊張が増してくるだろうけれど、過度の緊張は不安や失敗を招くから、君は、知らず知らずのうちに君を縛っている「緊張」をまず解いておかなければならない。

いよいよ緊張が増してくるだろうけれど、過度の緊張は不安や失敗を招くから、君は、知らず知らずのうちに君を縛っている「緊張」をまず解いておかなければならない。

そのためには、入試会場に早め(開門時間)に出向き、その会場の雰囲気になじんでおく必要がある。静かに呼吸しながら、ゆっくりと周囲を見回せばよい。すると、入場したときには気づかなかったものが見えてくるだろう。これで、少し緊張が解け始める。

席についたら、静かに息を吐きながら、肩の力を抜いていく。肩の力が抜けた状態になったら、君は、リラックスできている。

たったこれだけでも、君は、自分の力を十分に発揮できる状態になっているから、つぎは、試験が始まると同時に、集中して問題に取り組むだけだ。5教科すべての学力検査が終わるまで、振り返ってはいけない。休み時間は、リラックスして、つぎの学力検査に備えるのだ。

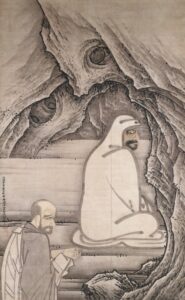

ところで、「リラックスして、集中すること」を仏教用語で「禅」とか「禅定」という。お釈迦様でも、阿弥陀様でも、観音様でも、座禅を組んでいる仏像を見てみよう。どの仏様もみな肩に力が入っていないことがわかるだろう。ちなみに縁起物のまるいだるまさんは、中国禅宗の開祖といわれる達磨(ボーディダルマ)が座禅を組むすがたである。

左の絵は、室町時代の画家である雪舟の国宝『慧可断臂図』(斉年寺)で、座禅を組む人物が達磨祖師、その背後の人物が二祖の慧可。壁に向かって座禅する達磨に教えを乞うために慧可は前腕を断って決意を示した、という故事に基づいて描かれている。

左の絵は、室町時代の画家である雪舟の国宝『慧可断臂図』(斉年寺)で、座禅を組む人物が達磨祖師、その背後の人物が二祖の慧可。壁に向かって座禅する達磨に教えを乞うために慧可は前腕を断って決意を示した、という故事に基づいて描かれている。

『無門関』という本に「達磨安心」という有名な部分があるので、わかりやすく訳してみよう。

達磨は、壁に向かって座っていた。慧可は雪のなかに立ち、前腕を断ち、

「わたしの心はいまだに不安です。先生、安心をください」といった。

「君の心を持ってきなさい。君に安心を与えよう」と達磨はいった。

「わたしの心がどこにあるのかわかりません」と慧可はいった。

「なんだ、もう安心だ!」と達磨はいった。

君も心を探してみればわかるだろうけど、心は探しても見つからない。探しても見つからない心なら、安心を必要とするような心はない。とうぜん、安心も必要ないから、心が不安でも、なんにも問題がない。つまり、安心じゃないか。

というのが、達磨の答えだと思う。

心は脳の働きであり、その心を働かせているのは、じつは慧可であり、わたしであり、君なのだ。

もし入試会場で不安になったら、ゆっくり呼吸して、肩の力を抜いてみよう。

不安な心が消えて、自然に心が落ち着いてくるだろう。

不安は、無意識の緊張感が生み出しているものにすぎない。

入試会場では、まず緊張を解き、心が落ち着いた状態をつくり、開始の合図とともに、集中して学力検査に取り組もう。

山手学院 学院長 筒井 保明

できるだけのことをやる!

You can do it!

人は未来に生きる。人の目標が未来にある以上、人は未来に向かって生きている。

神経科学の世界では、人の認識が外界の刺激に対して必ずほんの少し遅れるので、「人は過去に生きている」と表現するけれど、それは人の認識を現在として考えるからだ。たとえば、君の近くで爆発が起きたとする。閃光と爆音が起きた瞬間に対して、ほんの少し遅れて人は反応するので、君が爆発に驚いたとき、爆発はすでに過去になっている。

でも、これは、わたしたちの認識の問題であって、わたしたちの生き方ではない。

君が学習するのは、100%、未来のためであって、過去のためではないだろう。「2週間後のテストでしっかり得点したい」という近い未来があるから、「1年後に志望校に合格したい」という少し遠い未来があるから、「大学を卒業したら、エンジニアになりたい」というやや遠い未来があるから、必要なことに取り組める。学習にかぎらず、「見たい」「聞きたい」「食べたい」「プレイしたい」など、その対象はすべて未来の時間に属している。いいかえれば、すべての目標は未来に存在している。

受験生にとっては、近い未来に「入学試験」がある。そして、合格したいから、君は学習している。目標を達成するために、君は、毎日、できるだけのことをやろうとしている。どのくらい学習したらいいのだろうか? ここまでくると、できるだけのことをやるだけだ。

できるだけのことをやることは、未来の君につながる大事な経験になる。その結果がどのようなものであっても、それは、君にとって、一つの通過点だ。重要なのは、君が目標に向かって、「一生懸命に取り組んだ」という事実だ。この経験で培われた力は、「生きる力」そのものである。君の人生はまだまだ続く。君に将来の目標があるかぎり、この力は君を大きく前進させていくだろう。

ところで、入学試験は、スポーツの試合や芸術のコンテストとおなじで、人の心身のコンディションによって結果が大きく左右される。体調不良や極度の緊張やアクシデントによって、実力が発揮されないことも少なくない。だから、模擬試験などの成績と実際の入試結果はかなりくいちがう。模試では合格の可能性が安全圏や合格圏であったにもかかわらず極度の緊張で失敗してしまったり、逆に模試では努力圏や再検討であったにもかかわらず開き直って高得点で合格したり、教師の予想と大きく異なることも多い。試験当日のコンディションの影響は、ものすごく大きいのだ。

まず体調管理に関しては、生活習慣を正すことが必要である。早寝早起きが基本。そして、学校生活を送っている以上、夜12時前に就寝する。睡眠を誘発するメラトニンの分泌を妨げるテレビやスマートフォンやパソコンなども控える。朝、起きられなくなるのは、夜更かしやゲームなどによって、成長ホルモンが出なくなることが原因である。健康にとって(学習にとっても)、熟睡することがもっとも重要だ。

つぎに緊張に対する対策は、もし不安であったら、先に何度か試験会場に足を運んでおくといい。試験当日は、開門時間に合わせて、早めに試験会場に行き、その場の雰囲気になじんで緊張を解いておく。試験前にリラックスして、試験に臨む。そうすれば、試験中は適度な緊張状態(集中状態)になるので、実力を発揮できるだろう。一つ試験が終わるたびに、次に備えて、リラックスする。試験に集中する。公立高校の場合、リラックス→集中を5回、くりかえす。

アクシデントというのは、たとえば、試験中に、極度の緊張から倒れる生徒がいたりする。そういうときには、手を上げて試験会場の先生に知らせて、君はすぐに試験にもどろう。

できるだけのことをやっていれば、君は、試験だけでは終わらない、ほんとうの力を手に入れているだろう。

山手学院 学院長 筒井 保明

読書が君の学力をつくる!

Reading is the Key to learning.

小学生や中学生のみなさんから、「どうすれば学習を得意にすることができますか?」という質問をよく受ける。もっと端的に「どうすれば頭がよくなりますか?」と聞いてくる生徒もいる。

学習を得意にする方法も頭がよくなる方法もたくさん知っているけれど、もし一言でいうなら、「読書家になること」が答えになる。なぜなら、過去から現在に至るまで、「読書が学習のカギ」になっているからだ。詩人や文学者はいうまでもないが、科学者のニュートンも、発明家のエジソンも、政治家のフランクリンも、実業家の渋沢栄一も、君の隣の優等生も、じつは、みんな読書家なのだ。読書が学習を得意にさせ、頭脳の力を発展させる。学習は情報処理能力であり、頭脳の力は部分と全体の統合力である。たくさん読書することによって、君の頭脳の力は飛躍的に伸びていく。

そもそも学校教育は、教科書を使うことでわかるように、学習の前提として読書できることが求められている。教科書をくりかえして読むことができる力があれば、学校の学習はむずかしくない。

かつてはどんな学習も積み上げていくものであるように思われていた。先に進むためには、目の前の学習が完全になってからでなくては、ムリなように感じられていた。だから、君がスムーズに問題を解くことができないと、何度も何度もおなじ問題をやらされる。君はだんだんいやになってきて、あるとき、あきらめてしまうかもしれない。

ほんとうは、もっと気楽に、たくさんチャレンジしていけばいい。先に進んでいるうちに、自分のつまずいた問題がわかるようになってくる。全体が見えてくると、部分がわかるようになってくるからだ。

読書は、部分と全体を統合する力をつくる。そのためには、気に入った本をくりかえして読むことだ。一度目よりも二度目、二度目より三度目に読むとき、本の全体像も理解できる内容も高度に変わってくる。なぜなら、部分と全体は相互に働きかけているから、何度も読みとおすことによって、部分と全体がどんどん統合されてくるからである。

ここで、「でも算数や数学はちがうんじゃないですか?」という質問が飛んできそうなので、さきに答えておくと、算数や数学も言語であることを知っておこう。たとえば、🍎の数を1(いち)、🍎🍎の数を2(に)、🍎🍎🍎の数を3(さん)と人は名付けた。数字自体が言語なのだ。

もっと身近な例をいえば、算数が苦手な小学生の多くは、音読や読書が上手になってくると、算数も比例してできるようになってくる。急がば回れで、まず言語活動を活性化すると、頭脳がよく働くようになる。小学生だけでなく、中学生も、高校生も、大人も同じであるから、ぜひ日ごろの読書を心がけてほしい。

ところで、1カ月にどれくらい本を読んだらいいのだろうか。全国学校図書館協議会が何十年も調査している

5月1カ月の平均読書冊数を見てみると、2019年は、小学4~6年生11.3冊、中学生4.7冊、高校生1.4冊。個人的な意見をいえば、この倍くらい、読んでほしい。

読書家になると、正しい学習方法によって、かならず学習を得意にすることができる。

入試が迫っている受験生以外は、さっそく読書に取り組もう!

山手学院 学院長 筒井 保明

自分で決める!

Decide for yourself!

新型コロナウイルスの影響で、なかなか志望校 や受験校が決定できない生徒たちがいる。評判やうわさだけで志望校や受験校を決めるわけにはいかないので、各学校の説明会や相談会に参加する必要があるのだけれど、説明会や相談会に申し込もうとしても、すぐに締め切られたり、抽選で外れたりして参加できていない生徒が少なくない。

や受験校が決定できない生徒たちがいる。評判やうわさだけで志望校や受験校を決めるわけにはいかないので、各学校の説明会や相談会に参加する必要があるのだけれど、説明会や相談会に申し込もうとしても、すぐに締め切られたり、抽選で外れたりして参加できていない生徒が少なくない。

「志望校はどこかな?」と聞いても、

「いちおう、〇〇高校の予定ですが、まだ説明会に参加できていません」

「評判だけで志望校を決めてはいけない。説明会や相談会には必ず参加しよう。入学した後、思っていた学校と違った!と驚いたのでは、まずいから」

公立高校であっても、私立中学・高校であっても、各学校の退学者の大半は、「自分が入学した学校のことを事前にほとんど知らなかった」という事実がある。

難関県立高校の先生が、「一学期に、退学者が出ました。その生徒は説明会に一度も参加していません。ですから、わが校の教育方針や学校活動について、なにも知らなかった。なぜ、うちの学校に決めたのか、とたずねたら、塾の先生に偏差値で決められた、というのです。けっきょく、自分が行く学校を自分で決めていません。学力がある生徒なのに、ほんとうに残念です」と、嘆いていた。

わたしは、毎年、公立・私立を問わず、おなじような話を聞かされる。ある私立中学校では、入学式に出席しただけで、まったく学校に来なくなった生徒がいた。その生徒は、入学試験のときまで、その私立中学校のことをまったく知らなかったそうだ。塾と保護者が偏差値で受験を決めたらしい。

残念ながら、偏差値や進学実績だけを学校の価値だと考える人たちがいる。ひどい塾になると、生徒の成績や偏差値と、学校を難易度順に配置した偏差値表を照らし合わせて、「A君におすすめなのは、X学校。B君におすすめなのは、Y学校」などという乱暴な指導をする。そういう指導をする塾自体は、X学校のことも、Y学校のことも、実際にはよく知らないのだ!

君たち一人ひとりに個性があるように、公立高校にも、私立中学・高校にも、独自の校風がある。この校風だけは、自分で感じてもらうしかない。一度でわからなかったら、何回か、行くといい。すると、「この学校は自分に合っている」とか、「人気はあるけど自分はあまり好きでない」とか、「親はよくいわないけど自分はいい学校だと思う」とか、なんとなくわかってくる。

そして、中学受験でも、高校受験でも、大学受験でも、「自分で決めて、その学校に行く」という決意ができれば、どの学校に行っても、前向きに取り組める。職業の選択でもおなじだろう。

今年度は、受験生にとって、志望校や受験校を決めるための行動があまりに制限されている。その影響で、自分の住んでいる地域で知られている、評判のいい学校が選ばれる傾向があるようだ。

自分にふさわしい学校選択法は、

- まず未来の自分の目標を思い描いてみる。思いつくままに、いくつでも。

- 複数の学校を選び、自分の目標につながる学校であるかどうか、調べてみる。大学進学でも、スポーツでも、芸術でも、職業でも、その学校が自分の目標につながっていれば、選択肢に入れる。

- 説明会でも、相談会でも、個人的な見学でもいいので、その学校に実際に行ってみる。その学校の先生や生徒と接したり話したりすることができれば、「選ぶか、選ばないか」がなんとなくわかる。

志望校・受験校は、自分で決める。(もちろん、親と相談すること)

未来の自分の目標があれば、君は、どの学校でも、力強く前進できるはずだ。

山手学院 学院長 筒井 保明

目標に向かうとき、人は学習する!

9月の北辰テストの結果が返ってきた。自分の得点や偏差値や合格可能性を見て、君たちは、にんまりとほほ笑んだり、暗然と落ち込んだりしたかもしれない。しかし、その結果はすでに過去のものでしかないから、良くても、悪くても、君たちは目標に向かって前進していくだけだ。

9月の北辰テストの結果が返ってきた。自分の得点や偏差値や合格可能性を見て、君たちは、にんまりとほほ笑んだり、暗然と落ち込んだりしたかもしれない。しかし、その結果はすでに過去のものでしかないから、良くても、悪くても、君たちは目標に向かって前進していくだけだ。

そういっても、わたしも、君たちの結果をながめながら、君たちの日ごろの姿を思い浮かべて、笑顔になったり、渋面になったりした。とくに、一生懸命に取り組んでいる生徒の結果がかんばしくないと、かなり暗い気分になる。どうして、努力しているのに、結果となって表れないのか。なぜ努力が結果につながらないのか。

きちんと学習しているにもかかわらず、なかなか結果がともなわない生徒たちの大きな問題点の一つは、生活習慣がまちがっていることだ。一人ひとり面談して、まちがった習慣を正していくだけでも、ずいぶん結果が変わってくるだろう。

①夜9時以降のテレビやゲームやスマホやパソコンは、原則として、禁止。

受験生であれば、なにが重要なのか、自分で決めることだ。テレビやゲームやスマホやパソコンが、今日の学習よりも重要であると判断したなら、それによって今日の学習が壊れ定着しないまま消滅したとしても自己責任であろう。今日の学習は短期記憶として蓄えられ、熟睡中に長期記憶として定着する。ところが、睡眠前のテレビやゲームやスマホなどは、短期記憶を壊し、睡眠ホルモンのメラトニンの分泌を妨げ、睡眠を浅くしてしまう。つまり、熟睡がないから、細胞をつくったり修復したりする成長ホルモンが分泌されない。

熟睡こそ、君たちを成長させるカギである。熟睡を失うと、脳や身体の成長が阻害され、疲労から回復することもできず、ひどい場合、朝、起きられなくなる。学習の前に、健康を害してしまう。 記憶と睡眠、睡眠と成長ホルモンの関係を知っている人は、寝る前に学習をまとめる習慣を持っているし、テレビやスマホなど触わらない。もっと慎重な人は、熟睡するために、お風呂の電気を暗くして入浴したりする。(強い光はメラトニンの分泌を妨げるので)そして、自分に向かって「あなたは目標を達成できる」と明言してから熟睡する。

「いい眠りを眠ること(熟睡すること)」が、一日の最重要事項なのだ。

②つねに自分の目標を意識する。

①とも関連して、学習しなければならないのに、どうして目の前のことに振り回されてしまうのだろうか。ついゲームに手を出してしまったり、テレビを見てしまったり、スマホをいじってしまったり、マンガを読んでしまったり・・・気がついたら、あっというまに時間が過ぎていた!

原因は、「目標が意識されていないこと」である。たとえば、おにぎりを食べたいと思っているとき、ラーメンをつくる人はいないだろう。映画を見たいと思っているとき、ジョギングする人はいないだろう。学びたいと思っているとき、遊ぶ人はいないだろう。人は、やりたいこと(目標)に向かって行動するものだ。

だから、学習しないで、ほかのことをしてしまうのは、学習が目標につながっていない証拠である。「志望校に行きたい」と本気で思っているなら、学習はやりたいことになる。「みんながやっているから、やらねば・・・」と思っているなら、ゲームやテレビやスマホの誘惑にかんたんに負けてしまう。

本気の目標を持てば、君は自然に学習に向かいたくなる。

野球選手になりたいと思っている若者は、サッカーの練習ではなく、野球の練習をする。行きたい学校がある君は、ゲームやテレビやスマホではなく、学習を始める。

いつでも自分の目標が先だ。自分の目標を意識していると、必要なことを自然にやるようになる。

さて、君の目標は、なんだろう?

山手学院 学院長 筒井 保明

目標に向かうとき、人は学習する!

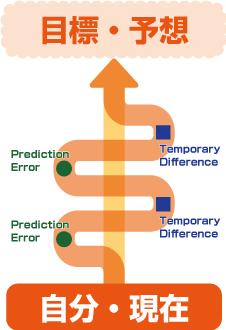

ミシガン大学のタド・A・ポルク博士の「習慣性の脳」(The Addictive Brain)の講義のなかで、

「一時的な違いと予想のまちがいが、人の学習の根本だ」という発言があった。

英語のままだと、temporary difference(一時的に異なること)とprediction error(予測が外れること)が学習の引き金になるという。

記憶の仕組みでも「人はまちがいをインデックス(索引・指標)にして記憶する」といわれる。そして、教育学でも「まちがいを排除しようとする教育はあやまりである」と多くの人たちが主張する。つまり、違いやまちがいが学習には不可欠なのだ。

にもかかわらず、教師をはじめとして、多くの大人たちは、子どもたちのまちがいを指摘して、まちがえないように指導する。じつは、ほんとうの学習は、自分で違いやまちがいに気づいて、それを自分で修正することなのだ。教育学者マリア・モンテッソーリは、「子どもたちが集中して取り組んでいるとき、子どもたちに余計な手を出すな。あなたたちの、良かれと思った手出しが、子どもたちの学習意欲を奪い、子どもたちの能力を奪うのだ」とまで主張した。

わたしは、学習だけでなく、スポーツや芸術などを通じても、「意識的にせよ、無意識的にせよ、人は未来を予想しながら生きている」と考えている。スポーツを例にとれば、みなさんも思い当たるだろう。バスケットボールであっても、サッカーであっても、野球であっても、すぐれた選手は、ボールや他の選手の動きを予想・予測しながら、プレイしているはずだ。「一時的な違い」に気づいて自分の動きを変えるだろうし、「予想のまちがい」を回復するためにみんなの動きを変えるだろう。そうしたプレイのなかで、さらにその競技に上達していく。

芸術を例にとれば、先を予想しているから、画家は筆が動くのであり、ピアニストは指が動くのだ。そして、描いてみて予想と違えば描きなおすだろうし、弾いてみてまちがえたら弾き方を工夫するだろう。もし先を予想していないなら、違いもまちがいも生じない。学ぶべきことも生まれない。

ポルク博士のいうとおり、学習の根本は、「一時的な違い」と「予想のまちがい」であろう。

こういったことがわかってくると、学び方や生き方も変わってくるにちがいない。

たとえば、人の話を聞くとき、「つぎは、なんていうだろう?」「つぎの言葉はなんだろう?」と少し先を予想しながら(意識しながら)聞いていると、話がしっかり聞き取れるし、話し手がいっていることもよくわかる。英語のリスニングであれば、「つぎはどんな音だろう?」「つぎはどんな単語だろう」と予想しながら聞いていると、つぎの音や単語が予想外れであっても、その違いに気づいて、よく聞き取れるようになる。本を読むときも、スポーツをするときも、楽器を弾くときも、つぎを予想・意識していると、言葉や動きや音が予想と違っても、そこから新しい学習が生まれるので、理解や上達が速くなるだろう。

では、なぜ目標をもっている(強く意識している)と、わたしたちの進歩が速くなるのだろうか?

では、なぜ目標をもっている(強く意識している)と、わたしたちの進歩が速くなるのだろうか?

目標とは、「未来に予想される自分」にほかならない。目標(予想)に向かう取り組みには、必然的に無数の「一時的な違い」や「予想のまちがい」が生まれる。目標に向かっているかぎり、どの違いも、どのまちがいも、すべて目標を達成するための学習になっている。だから、わたしたちは進歩するのだ。

君が予想する「未来の自分」に向かっていこう!

山手学院 学院長 筒井 保明

君の未来のために学ぼう!

Learn for your future!

わたしたちの空間と時間は、宇宙の誕生とともに生まれた。

宇宙という言葉は、空間、時間、物質(情報)の総称だ。「宇」は「空間」、「宙」は「時間」を意味する。わたしたちは、宇宙(空間と時間)のなかで生きているし、宇宙が生んだ物質(情報)によってつくられている。つまり、わたしたち一人ひとりが宇宙のたまものだ。

先月、上記のようなことを書いたら、かしこい小学生の男の子に、

「ぼくは、情報ですか?」

と質問された。

「そうだよ。君は情報でできている。情報でできているし、新しい情報を取り込んでエネルギーにしている。いまの君の意識だって、記憶という情報でできている」

「じゃあ、学習は人をつくるってことですか?」

「そうだよ」

といったところで、お母さんが迎えに来られた。

時間があれば、太陽も、地球も、わたしたちの身体も意識も、みんな情報でできている、という話をしたかった。なぜなら、未来を担う子どもたちに必要な知識だからだ。

わたしたちの身体でいえば、100兆個といわれる細胞のなかにそれぞれ核があり、さらにそのなかにデオキシリボ核酸(DNA)があり、DNAには約10万個の遺伝情報(遺伝子)が書き込まれている。その情報(ヒトゲノム)にしたがって、わたしたちの身体を構成しているたんぱく質がつくられる。脳になったり、心臓になったり、肝臓になったり、胃になったり…

では、それぞれのたんぱく質はなにでできているか?

アミノ酸だ。そして、各遺伝子の情報に基づくアミノ酸の結合順序がそれぞれのたんぱく質をつくっている。

どこまでいっても、情報なのである。

だから、遺伝子組み換え技術は遺伝子の情報の書き換えのことであるし、毒物や化学物質などで遺伝子が傷つくと、正しい情報が新しく生まれる細胞に伝わらずに異変が起き、病気になったりする。

では、学習によって、電気信号・化学信号として脳に伝わって蓄えられた情報はどうなるのだろうか?

人の意識は、記憶された情報でできている。

「自分」という意識は、そのとき、意識された情報のまとまりである。

たとえば、困難なときでも、君が「できる」という記憶をたくさん持っていれば、君は「できる自分」を意識できるだろう。もし君の記憶のなかに「できない」という記憶しかなかったとしたら、君は「できない自分」しか意識できない。君を決定しているのは、君の記憶なのだ。

だから、小学生・中学生のときに、たくさんの「できる」を積み重ねておかなければならない。たくさんの「できる」の記憶があれば、君はいつでも「できる自分」を意識できるし、目標に向かって積極的に取り組むことができる。

君がポジティブであるかネガティブであるかは、これまでの君の経験(経験も学習)がもとになっている。

でも、過去は過去でしかない。目標は未来である。いま、君が学ぶのは、君の未来のためだ。

山手学院 学院長 筒井 保明

目標にむかうと、君の時間が始まる。

Your time will begin for your goals.

時間というものは不思議だ。

時間というものは不思議だ。

国語の時間に、対義語として、空間⇔時間と教わるけれど、相対性理論によれば、空間と時間は本質的におなじものだ。

「空間は前後左右上下へと移動できるが、時間は過去から未来へと一方向にしか移動できない」という「時間の矢」の問題があるけれど、『方丈記』(鴨長明)の「ゆく川の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず。淀みに浮ぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたるためしなし(川の流れは途絶えないが、もうもとの水ではない。よどみに浮かんでいる水の泡は、消えたり結んだりするが、そのままであることはない)」のとおりで、時間とともに空間も変わる。時間も空間もこの一瞬に存在するだけである。 時間と空間については、古代から現代まで、さまざまな考察や議論や説明が行われている。

たとえば、古代インカ帝国の人びとは、時間と空間をpachaの一語で表していた。つまり、時空というとらえ方である。まるでアインシュタインのようだ。

ギリシャの哲学者たちも、ローマの宗教家たちも、ムスリムの科学者たちも、時間と空間について深く考察した。ドイツの哲学者カントは、時間と空間をアプリオリ(先天的)な概念ととらえたけれど、現代の考え方ではアプリオリなものは存在しない。ライプニッツとニュートンは、空間と時間が絶対的なものであるか関係的なものであるかで議論した。そして、アインシュタインは、特殊相対性理論によって、空間と時間が本質的におなじものであると説いた。

もし興味がわいたならば、できるだけ新しい解説書を読んでほしい。新しい考え方から古い考え方にさかのぼるほうが、わかりやすいからだ。

さて、わたしたちの空間と時間は、宇宙の誕生とともに生まれた。

宇宙という言葉は、空間、時間、物質(情報)の総称だ。

漢字の語義でいえば、「宇」は、「上下四方、空間、世界」を意味する。「宙」は、「古往今来、時間」を意味する。

「宇宙」という漢字自体が「空間と時間」で一つなのである。古代インカ帝国の人びとが空間と時間を一語でpachaとしたのとおなじ発想であろう。

わたしたちは、宇宙(空間と時間)のなかで生きているし、宇宙が生んだ物質(情報)によってつくられている。つまり、わたしたち一人ひとりが宇宙のたまものなのだ。

あまり大きな話ばかりしていると、地球に戻れなくなるので、ここで時計の時間を見てみよう。

地球上の時間はあっという間に過ぎていく。

学習の時間も、宿題の時間も、受験勉強の時間も、いつのまにか過ぎ去ってしまう。

なんとなく毎日を過ごしていると、砂時計の砂のように時間はサラサラと流れてしまう。

ところが、君が、志望校合格などの目標を目指したとき、君は、時間を意識するにちがいない。受験日がはっきりしていれば、受験日までの時間の長さを意識に上げるだろう。現在の自分と未来の自分のあいだの時間が、じつは、君の時間である。

時間をムダにしたくないのなら、自分の目標を意識することが必要だ。目標を意識すれば、目標を達成するために時間を使いたくなる。そして、実際に目標に向かったとき、君の時間が始まるのだ。

学院長 筒井保明

世界は人の努力でよりよくなる。

The world can be made better by human effort.

埼玉県の山林を歩いていると、杉と松の林が多いことに気づくだろう。針葉樹で圧倒的に多いのが杉で、その次が扁柏(ヒノキ)、赤松と続く。

埼玉県の山林を歩いていると、杉と松の林が多いことに気づくだろう。針葉樹で圧倒的に多いのが杉で、その次が扁柏(ヒノキ)、赤松と続く。

むかしの日本の造林方法は単純で、造林しようとする場所の草を刈りはらって、杉やヒノキを植えていくというやり方であった。しかし、この方法がどこにでも通用するわけではなかった。

埼玉県久喜市で生まれた本多静六(1866-1952)少年は、窮乏生活のなか、農繁期は農作業をし、農閑期は上京して書生として勉学に励んだ。

1884年に東京大学(当時は東京山林学校)に入学し、首席で卒業。

林学を学ぶためにドイツに留学し、ミュンヘン大学で博士の学位を取得して帰国。

東京大学の教授となり、造園家として、東京都の日比谷公園や明治神宮、埼玉県の羊山公園や大宮公園や森林公園などの設計や改良に携わった。

ちなみに埼玉県比企郡嵐山町の嵐山渓谷を中心に「武蔵嵐山」と命名したのも本多静六である。

さて、杉がなかなか育たない場所で、どうやって杉を育てるか。

本多静六は、保護樹という方法をとった。

まず松林を仕立てて、そのあいだに杉を植え込んでいく方法である。つまり、松が杉を保護するのだ。松は育ちの早い木であり、寒冷地でなければ、どこでも育つ。松は保護樹として最適だ。

埼玉県は、海のない、山の多い県なので、ほとんどが赤松。他県の海岸で見かける枝ぶりのいい松は黒松である。

明治維新以降、日本人は、建築土木用として、木繊維用として、薪炭用として、むやみやたらに森林を切り倒してしまった。その結果が、全国各地で起きた洪水の被害であった。

よく茂っている森林であれば、降った雨の四分の一は、枝や葉の上にたまって、その後、次第に蒸発していく。残りの四分の三は、雨が葉から枝、枝から幹に流れて、徐々に地面に落ち、そこにある落ち葉に吸い取られる。本多博士の実験によると、松の落ち葉は、落ち葉の重さの五倍分の水を吸収して保つことができる。松以外の雑木や苔類は七倍~十倍の雨水を貯めることができる。よく茂っている森林があれば、洪水はかんたんには起きない。

森林の役割には、水の貯水や洪水の予防ばかりでなく、気候の調節、水源の涵養、雪崩や津波の防止など、さまざまな働きがある。

この森林を守るために、明治時代の末期から、造林や植樹に力が入れられた。

たとえば、明治36年から愛知県北設楽郡が始めた鴨山の造林は、5年間で、およそ69キロ平方メートルの面積に対して、杉220,883本、ヒノキ80,947本を植え付けている。

花粉症に苦しむ人たちにとっては杉やヒノキは厄介な存在であるかもしれないが、日本の歴史を振り返ると、人々の造林の努力によって杉やヒノキがここまで増えたのだ。

わたしたちが山林を訪ねて、杉やヒノキや松が多いことに気づいたら、その場所は人の手が育てた場所である。けっして自然にできているわけではない。

君たちの身の回りのほとんどのものに人が関わっている。世界は人の努力でよりよくなっている。そして、世界は、いつでも君の努力を待っているのだ。

さあ、しっかり学んでいこう!

学院長 筒井保明