心を落ち着けて、学習に取り組もう!

Learn with composure.

山手学院新河岸校が新しい校舎に移転開校した。新河岸校が開校したのは1986年だから、地域の子どもたちとともに一世代を歩んできたことになる。これから、次の世代が新しい校舎で学んでいく。

新河岸川は、伊佐沼を起点に、荒川と並行して流れる。江戸時代から明治時代にかけて、新河岸川は舟運で賑わい、新河岸川の仙波、川越五河岸、福岡などの河岸から、隅田川の千住、花江戸の河岸まで、37ヵ所の河岸が存在した。大正時代に入って鉄道に代わられるわけだが、東上鉄道(東武東上線)敷設に大きく貢献したのが、福岡河岸で回漕問屋「福田屋」を営んでいた、衆議院議員の星野仙蔵(1870-1917)である。仙蔵は、小野派一刀流剣術免許皆伝であり、埼玉県立川越中学校(現・川越高校)の武術嘱託教師でもあった。

川越中学校の生徒たちへの剣術教練は、『練膽操術』という書籍にまとめられている。柔道家の嘉納治五郎が序を寄せ、「体育法は筋肉を円満に訓練し、健康を増進するをもって、主要なる目的とす。その方法種々ありといえども青年をして深く趣味を感ぜしめ実行の念を強からしむるに欠くべからざる要件二あり。その一は直接利益を予期せしむることにして、その二は勝敗を決することなり」と書き、この二要件を備えたものとして柔道と剣道を推奨している。

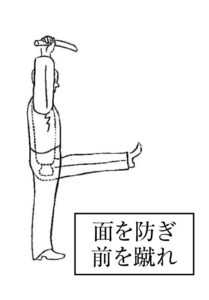

『練膽操術』では、不動精眼の構えが基本となる。左足を右足に引き付け、両肘を軽く体に接し、切っ先を目の高さにすると同時に左手をもって柄頭を握る姿勢である。

この基本の構えから、刀を円相に開き、上段から右左の下段に構え、右左八相、右左斜めの構えをとる。さらに、右左に霞め、面を防ぎ、もろ手に突き、入り身に構え、脚を曲げて龍尾に打つ。

「龍尾に打つ」とは、面を防ぎつつ相手の胴あるいは足を切ろうとしてさらに面に打ち込む挙動のようだ。また、「面を防ぎ、前を蹴れ」という挙動もある。

練膽操術によって、練膽、礼儀、廉恥、忍耐、規律の諸徳を養うことができると川越中学校の校長も認めていた。

星野仙蔵が営んだ福田屋は、現在、ふじみ野市立福岡河岸記念館として残っている。玄関を入って、すぐに商家の帳場があり、大福帳が開かれている。その奥の間に「神道無念流道場壁書」が掛けられている。仙蔵自身、神道無念流の免許を持っていた。

壁書を要約すると、「天下のために文武を用いるのは、治乱に備えるためだ。治にも乱を忘れず。だから、武芸を一時も廃してはならない。そもそも剣は死生を瞬息の間に決する業であるから、その技法に精通する必要がある。とことん学び、極めることを願うべきだ。武は戦を止める業であるから、一、争う心があってはいけない。心の和平が必要だ。短気で勝手な人は剣を知らないほうがよい。一、正しい行いの上に武がある。行いが正しくない人の武は害だ。一、正義に用いれば武の徳であり、不正に用いれば暴力だ。一、喧嘩や口論をするな。個人の意趣や遺恨に用いるな。一、堪忍の二字はすべてに共通するが、怒りを抑えるのが第一だ。一、他流の悪口をいうな。剣を知らない人に向かって、武芸を自慢するな。いたずらに技量を争い、誉れを競うのは、いやしい心だ。」

神道無念流の「無念」は、「自我に囚われるな」ということである。

剣や武を「学習」と置き換えても同じだろう。自分の心を落ち着けてから、学習に取り組んでほしい。

学院長 筒井保明

勝つことの意義

The real meaning of winning

勝つことの本当の意義は、自分に勝つことである。

難しい言葉でいうと、「克己」。そして、正しく自分自身に勝ち続ける行為のことを「精進」という。

目標に向かう人にとっての最大の問題が、「続けること」の難しさなのだ。

君の体も心も、常に変化している。固定された永遠のものはないから「自我」は存在しないとするのが仏法だけれど、それでも、いま、ここに、君はいる。いま、ここにいる自分を宇宙と一体のものだと観ずることができれば悟ったようなものだけれど、当然のことながら、それは続かない。なぜなら、生きている以上、お腹もすくし、眠くもなるし、誰かに話しかけられるし、楽しみたくもなるからだ。

宇宙や世界の成り立ちを悟ったお釈迦様が、弟子たちに正精進(正しく取り組みを続けること)を厳しく教えたのは、人の体も心も変化してしまうこと、そして、正しい取り組みを「続けること」がいかに難しいかを痛感していたからだろう。

「続けること」が、生きることの要なのだ。

したがって、わたしたちの立場でいえば、まず自分の目標を認識し、目標を達成するために学習の取り組みを続けることが重要になる。なにも目標がなければ、そもそも目標に向かう行動が起こせない。また、目標に向かって行動を起こしたとしても、目標を達成するまで行動を続けなければ、途中であきらめることになる。

いいかえれば、目標を達成するまで続ければ、君は目標を達成できるのだ。

さて、学習の取り組み方にも正しい方法と誤った方法がある。

根本的なことをいうと、正しい自己イメージを持っているか、誤った自己イメージを持っているか、の違いである。

夏期勉強合宿の最終日の朝、中学受験生に対して、

「学習中の自分をふりかえると、できる自分とできない自分が存在していたと思います。学習者の姿勢としては、できる自分が本物の自分で、できない自分は偽物の自分だと思っていいでしょう。できる自分が学習すれば、目の前の学習はできるようになりますが、できない自分が学習すると、なかなかできるようになりません。なぜなら、人は、自己イメージにしたがって、考えたり、行動したりするからです。できる自分がイメージできれば、きっとできるようになります。いつでもできる自分を選んでから、学習してください」

という話をした。中学生に対しては、ユーモアで「おれは油虫…」、悪い例で「わたしはダメな自分…」と思ったあとで、「…ではない!」と打ち消そうとしても、頭の中の油虫やダメな自分はなかなか消えないから、最初から「できる自分」をイメージして学習するように勧めた。「レモンじゃない」といっても、レモンを想像すると、唾が出てしまうのと同じで、できない自己イメージは危険なのだ。

君は、できる。目標を達成するまで、取り組みを続けることができれば、君は目標を達成する。

競争のなかには、たしかに勝敗というものがあるけれど、勝つことの本当の意義は、勝敗にはない。目標に向かって取り組みを続けることによって、本当の意義がわかるときが来る。

自分を信じて、正しい取り組みを続けていこう。

学院長 筒井保明

自分のゴールを達成する!

Achieve your goals !

夏期講習パンフレットの表紙に、「君の目標と意志/未来の自分に“いま”をつなぐ!」というタイトルをつけた。

タイトルを考える前に、まず、夏期講習で学習に取り組む君たちをイメージした。

君たちが学習をとおして立ち向かっているのは、ドイツの哲学者ショーペンハウアーの言葉を借りれば、君の「意志と表象としての世界」である。

意志とはなにか。ショーペンハウアーは、人や自然を「生きるための意志の表現」であるととらえた。「生きたい」「成長したい」「食べたい」「飲みたい」「学びたい」「持ちたい」「なりたい」など、自ら求める「…たい」は、すべて意志である。

表象とはなにか。表象は、人の認識を通して目の前に表現された世界である。もっとかんたんにいうと、人というフィルターを通して見えている世界である。じじつ、わたしたちに見えている世界は、現実そのものではなく、わたしたちの五感(脳)をとおして認識され、再構成されている世界である。つまり、同じ場所、同じ時間であっても、一人ひとりに見えている世界は違う。

だから、君が「できるようになりたい」と思って一生懸命に学習しているとき、君は、君自身の「意志と表象としての世界」に直面しているのだ。

たとえば、球技でも、武道でも、芸事でも、研究でも、趣味でも、ある人が無我夢中で取り組んでいるとき、その人はその世界に没頭しているといわれる。なぜなら、ある自己イメージをもって、やりたいことをやっているからだ。ヒットを打つ自分、ゴールを決める自分、一本をとる自分、うつくしく踊る自分、新事実を発見する自分、鯛を釣り上げる自分…それぞれの自己イメージにつながる「なにか」を実行しているので、とことんやれるのだ。

どの分野であっても、目標は、人の表象(世界)を変える。本気の目標ができると、「達成したい」という意志が自然に生まれくる。

「未来の自分に“いま”をつなぐ!」は、「目標と意志」を形にすることを強調した言葉だ。未来の自分とは、いいかえれば、「目標」にほかならない。

生命が時間とともにある以上、人が生きるのは「いま」(現在)である。時間をさかのぼって過去を生きなおすことはできないし、時間をとびこえて未来を先に生きることもできない。人はつねに「いま」を生きている。

この「いま」を未来の自分につなげることが、目標達成の方法なのだ。

君は、いま、目標につながる「なにか」をやっているだろうか。やっているなら、目標達成に近づいていくが、やっていないなら目標達成は無理だろう。たとえば、つぎの定期テストで100点をとりたいなら、いま、100点につながる「なにか」をやっていることが求められる。また、受験生が志望校に合格したいなら、いま、合格につながる「なにか」をやっていることが必要である。どんな目標であっても、それを意識したとき、その目標に「いま」をつなげることが達成の秘訣である。

「未来の自分に“いま”をつなぐ!」とは、目標につながる「なにか」を実行することだ。

学院長 筒井保明

君には大きな可能性がある。とことん学んでみよう!

You have great possibilities. Study thoroughly!

可能性とは、「ありうること」「起こりうること」だから、「君に可能性があるのか」と問われれば、100%、君に可能性はある。君次第で、どんなことでも起こりうる。

本来的な意味であれば、「君が目標を達成できる可能性は70%、目標を達成できない可能性は30%」のように使うわけだが、「あした、天気になあれ」の天気が「いい天気」のことであるように、「君には大きな可能性があるぞ」の可能性は「いい可能性」のことだ。

先日、授業後、小柄な男子生徒から、

「夏休みのあいだ、夏期講習でも、夏期合宿でも、家庭学習でも、全力で取り組んだら、ぼくはどれくらいできるようになるでしょうか?」と質問された。

「自分でできるようになりたいと思うだけ、できるようになるよ」

「具体的にはどれくらいですか? ぼくはいま偏差値58くらいなんですけれど…」

「どれくらいの偏差値にしたいのかな」

「65くらい…」

「それじゃあ、65くらいになるよ。君が本気ならね。でも、それじゃあ、ものたりないな。とりあえず、75を目指すか」

「え!」男子生徒は驚いたようだ。

「偏差値は、参加者全体のなかでの自分の位置をあらわしているものだ。たとえば、10,000人のマラソン選手がいるとして、あるレースで、おおざっぱに、700位以内であれば偏差値65以上、1,600位以内であれば偏差値60以上、3,100位以内であれば偏差値55以上、といった評価になる。偏差値は、ある時点、あるレースにおける結果の評価で、つぎのレースにとっては参考値でしかない。つぎのレースまで、しっかりトレーニングを重ねれば、当然、結果は変わるだろう。せっかく練習するなら、1番を目指してもいい」

「58くらいなら、9月にはどれくらい上がりますか?」

「君の決意次第で、5アップするか、10アップするか、15アップするか、わからない。でも、これから君が本気で取り組むなら、アップすることだけはまちがいない。君には大きな可能性があるのだから、とことんやってみることだ」

じっさい、夏休みのあいだ、君が目標をもって、日々つとめるならば、君の学力は、ある日、飛躍的に伸びる。この「ある日」が、30日後なのか、60日後なのか、100日後なのかは、予測できない。なぜなら、君の学習量が、いつ上昇曲線を描く閾値を超えるのか、わからないからである。

専門的には、学問も芸事も職業も10年間の自主的な取り組みによって、ほとんどの人が教える側になれるくらい上達するものだ。学校の学習は基本的なものであるから、できるまでやれば、その学年のうちに必ずできるようになる。君ができないものが学校の学習内容になるはずがない。

男子生徒は「全力で取り組みます」と宣言してくれた。

わたしは、彼が小柄なことを密かに気にしていることを知っているので、

「受験生であっても、夜12時前に就寝して、熟睡することだ。熟睡中に成長ホルモンが分泌されて、背も高くなる。しっかり学習したら、ぐっすり眠る!」

夏は、大きな成長の季節なのだ。

学院長 筒井保明

君は君のことをやる!

You do your thing !

人と人との関係を「縁」という。「因縁果」(原因・縁起・結果)の「縁」であり、縁がなければ因も果もない。お釈迦様の悟りは、この「因縁果」を「空」と達観したことである。

「袖振り合うも多生の縁」という。私たちの悩みや苦しみの多くは、この多生の縁によって生まれる。

まず親子から始まり、兄弟や姉妹、友だち、学校生活や社会生活の中で出会う多くの人たち…

人は、基本的に人間関係で悩む。

悩みのもとは「縁」だ。だから、「縁」を制御できれば、悩みは消えるだろう。すくなくとも、悩みが薄くなるはずである。

では、悩みの「縁」とはなんだろうか? 人の「心」である。「なぜこうした状況が起こったのか」を解釈する人の考え方・受け止め方(ビリーフ、文章記述)が悩みをつくる。

仮に、目の前に、宿題を忘れた生徒たちに対して、猛り狂っている先生がいるとする。

ある生徒は涙を浮かべてうなだれている。ある生徒はうろたえて不安におびえている。ある生徒は反発してにらんでいる。ある生徒はあらぬ方向を見ている。ある生徒は冷静に叱責を聞いている。

かれらの反応の違いは、「できごとに対する考え方・受け止め方」(ビリーフ)の違いなのだ。

心理学者のアルバート・エリス博士は、この過程をABCモデルとして、

A 出来したできごと(Activating Event)あるいは、逆境(Adversity)

B 考え方・受け止め方(Belief) ある状況に立ち至った理由に対する説明のつけ方

C 結果(Consequence)「考え方・受け止め方」が引き起こした感情や行動

とした。(仏教では、A原因、B縁起、C結果となる)そして、B「考え方・受け止め方」を書き換えることによって、ストレスや逆境

に対応しようというのが、エリス博士の心理療法である。

上記の例でいえば、「生徒たちが宿題を忘れたことによって、先生が猛り狂っている」という事実(A)→「先生が猛り狂っているのは大人げないが、宿題を忘れた私たちの将来を案じるあまりであろうから、非は私たちにある」という考え方・受け止め方(B)→「先生が落ち着くのを待って、先生に謝る」という結果(C)、のようなA→B→Cが望ましいところであろうか。

以上のように、何が起きた(A)としても、君は自分の考え方・受け止め方(B)を選択することができる。その選択によって、君の対応や解決法(C)が決まる。

くよくよと悩むということは、(B)の考え方・受け止め方に問題があるのだ。悩むのではなく、君の考え方・受け止め方をチェックして書き換えれば、悩みは消えていくだろう。

心理学者のフレドリック・パールは、人間関係について、つぎのようにいう。

私は私のことをやる。君は君のことをやる。I do my thing and you do your thing

私は、君の期待に応えるために存在するわけじゃない。I am not in this world to live up to your expectations

君は、私の期待に応えるために存在するわけじゃない。and you are not in this world to live up to mine.

君は君であり、私は私である。You are you and I am I

偶然にお互いを発見すれば、すばらしいね。and if by chance we find each other, it’s beautiful.

君は誰かの期待に応えるために存在しているわけではなく、自分の目標を達成するために存在している。君は君のことをしっかりとやればいい。

学院長 筒井保明

自分に確信を持つこと!

Affirm Yourself !

西洋の人の思考の根底に、イエス・キリストの言葉が生きている。西洋の人の言動に接していると、ときどき、その事実に気づいて、驚くことがある。

ひとが、イエス様、お釈迦様というとき、イエスその人、シッダールタその人を指すが、キリストやブッダと呼ぶときには、その人があらわした現象や思考や影響などを含めた全体を指すことになる。だから、イエスの生涯やシッダールタの生涯はあっても、キリストやブッダの生涯はない。キリストやブッダは「永遠」であり「常在」である。

さて、なぜ、こんな話を始めたのかというと、イエスのように確信をもって君たちに「学習の心得」「受験の心得」を説きたいからだ。

いうまでもなく、入学試験には、「合格」もあれば、「不合格」もある。くやしいのは、「不合格」にきまっているが、不合格の理由が学力不足であるなら反省して再起すればよい。ところが、多くの場合、不合格の理由が「心理」であるから、悔やまれてしまう。

試験会場で、入試問題に向かったとき、「できる」と確信したなら、君は自分の力をじゅうぶんに発揮できる。いっぽう、「できないかも…」と不安になったなら、君は自分の力を出すことができない。

これは、「ホームでリラックスした状態で試合に臨める」サッカー選手と「アウェイで緊張した状態で試合に臨まなければならない」サッカー選手の違いでもある。応援される選手は、脳が十全に機能するから、心身ともに活発に動く。ブーイングされる選手は、脳が機能しなくなるから、心身ともにこわばってしまう。

試験会場で、「できる」と確信した君の脳は、よく働く。「できないかも…」と不安になった君の脳は、残念なことに、停止してしまう。そして、この「不安」が、不合格の原因になる。

「不安」は、学習や受験の役には、まったく立たない。「不安」は、妨げでさえある。そういっても、現実を直視すれば、だれだって不安になるし、疑いを持つ。現実に目をつぶって「だいじょうぶ」と信じても、それはごまかしているだけだ。あくまで、現実を見て、自分の目標を考えて、「だいじょうぶ」と自分の中で確信を持つことが必要である。

では、どうすればいいだろうか。ふだんから、学習に取り組む前に、自分に対して「君はできる。だいじょうぶ」と太鼓判を押してから、学習を始めるようにする。テストの前に、自分に対して「君はできる。全力でやるだけだ」と確認してから、問題を解き始めるようにする。これをくりかえして習慣化してしまえば、入学試験のときにも、自然と「君はできる。全力でやるだけだ」と自分に気合を入れることができる。「確信」を持つと、人は、本当に強くなる。

イエスが人々の不安や疑いを強く戒めたのは、盲信させるためではなく、確信させるためだった。「確信」が、イエスの方法である。

マルコによる福音書のなかで、イエスは、

「よく聞いておくがよい。だれでもこの山に、動き出して、海の中にはいれと言い、その言ったことは必ず成ると、心に疑わないで信じるなら、そのとおりに成るであろう。そこで、あなたがたに言うが、なんでも祈り求めることは、すでにかなえられたと信じなさい。そうすれば、そのとおりになるであろう」といった。イエスは、世界最高のコーチの一人だ。

「必ず成る」と信じて、学習に取り組むこと。これが、第一の学習の心得である。

学院長 筒井保明

新しい学年の第一歩

The first step in the new grade

君は、自分の未来をプラスと見ているだろうか、マイナスと見ているだろうか?

まさか、小学生や中学生の君が、自分の未来をマイナスと見ているはずはないだろうから、君の未来は、いうまでもなく、プラスだ。つまり、未来の君は、現在の君よりも、さらにすばらしい。

では、自分の未来に、君は、なにをプラスするのか?

もし、すぐに答えられないとしたら、君は、まだ自分の目標を明確にしていないのかもしれない。

たとえば、君が公立U高校に進みたいという目標をもっているとすれば、まずプラスするべきものは、通知表の評価ということになるだろう。小学生なら、通知表の全教科の各項目をできるだけ多く「よくできる」にすることであるし、中学生なら、通知表評定を9教科合計40以上にすることだ。(小学生の「よくできる」は、中学生のAや◎の評価に相当する。全項目「よくできる」であれば、その教科の評定は5段階評価の5となる)

そして、入試当日までに、U高校に合格するための学力、つまり、U高校が求める以上の学力をつくっていくことになる。

君の目標は、君がやるべきことを示してくれるのだ。

中学受験・高校受験・大学受験であっても、英語検定・漢字検定・数学検定であっても、さらに、さまざまな資格試験であっても、目標や期限がはっきりしていれば、具体的にやるべきことは、すぐに決まる。

しかし、もっと未来の、もっと大きな目標となると、最初はおぼろげな方向性だけで、具体性はないだろう。それでも、そのおぼろげな方向性に沿って前進していけば、次第にやるべきことが具体的になってくる。そして、やるべきことが具体的にわかったとき、じつは、君は目標達成に近づいているのだ。(なぜなら、君がそれを実行するなら、目標は達成されるだろうから)

新しい学年の第一歩は、君の未来への第一歩でもある。そう考えれば、1学期の学習をおろそかにすることはできないだろう。なにをするにしても、最初が肝心なのだ。

まず、君は、すべての教科をとことん学ぼう!

学問は、本来、一つといえるのだけれど、研究や探究のためにさまざまな分野に分化されてきた。逆に見れば、どの分野も、どの教科も、学ぶ人によって統合的にとらえなおすことができる。

中学校で主要5教科と呼ばれる国語、数学、理科、社会、英語、そして、副教科と呼ばれる音楽、技術家庭、保健体育、美術。どれも重要だけれど、すべての学習の前提として、国語と体育にしっかりと取り組みたい。言語と非言語をそれぞれ代表するからだ。脳は、言語能力と身体能力を培うことによって、その力をじゅうぶんに発揮できるようになる。

学習というと、どうしても言語に偏ってしまいがちだが、じつは、非言語の能力が学習の根幹に必要なのだ。人のほんとうの賢さは、体育、音楽、技術家庭、美術など、副教科の学習によって鍛えられる。入学試験に代表されるペーパーテストにこだわり過ぎて、副教科をおろそかにすることは、君の能力を鍛えるチャンスを失うことを意味するだろう。

1学期のあいだ、すべての教科に積極的に取り組んでみてほしい。そうすれば、すべての教科に相乗効果が生じて、学力がグンと伸びることを実感できるはずだ。

さあ、君の未来に向かって、新しい学年の第一歩を踏み出そう。

学院長 筒井保明

学習方法を身につけよう!

Learn How to Learn!

1960年代、グレン・ドーマンは、脳に傷を負った子どもたちに学習を指導しながら、幼児や子どもたちへの学習方法を発見した。神経科学から見てもうなずけるものであり、当時としては卓見に富んでいる。

さて、赤ちゃんや幼児は、本が読めるのか?

ドーマン博士は、脳に傷を負った子どもたちが読めるようになるように、「読める」と結論づけた。それをまとめたのが、最初の著作である『赤ちゃんに読み方をどう教えるか』(How to teach your baby to read)である。「脳は自然に学習を吸収する」という基本的な考え方は、モンテッソーリ教育の立場でもあり、妥当なものだ。

まず、学習前に、親子が「ともに楽しく学びたい」という状態であることを確かめる。もし、どちらかにとって「素敵な時間」でないなら、やってはいけない。楽しく、速く、が学習のポイント。「子どもたちはじっと見つめない。見つめる必要がない。かれらは、スポンジのように吸収する」からだ。

【ステップ1】 単語(Single words)hand, mouth など、馴染みのある言葉を、大きなカードに、太い赤文字で書く。ABCではなく、単語そのものを教える。Mommyという単語を見せたら、「これはMommy」とはっきり話す。文字は1秒だけ見せてもよい。

【ステップ2】 二語の組み合わせ(Couplets)(色と物、状態と対象などの組み合わせ。blue eyes, violet grapes, big chair, little chair など。あとは単語と同じ)

【ステップ3】 二語以上の組み合わせ(Phrases)Mommy is jumping, Daddy is eating のようなフレーズをつくり、5日間、三回ずつ見せる。

【ステップ4】 一文(Sentences)Mommy is eating a yellow banana. のような文をつくる。文字を少しずつ小さくしていき、文字数を増やし、赤文字を黒文字に変えていく。

【ステップ5】 本(Books)子どもにとって興味深い本を読み聞かせる。子どもが自発的に読もうとしたら、任せる。自然な速度で読み聞かせをする。子どもが音読したがったら、音読させる。そうでないときは、黙読させる。(語彙を増やすときは、シソーラス(類語集)を使う)

これだけのことであるが、普遍文法や生成文法の考え方にも通じるし、脳の学習の手順にも従っている。

まず音声としての言語があり、その音声に対応する文字があり、単語から始めて、単文、重文、複文…と複雑な文章を認識できるようになり、さらに文で構成された全体(本)を読んで理解できるようになり、それを話したり、書いたりすることによって、言語を身につける。

言語習得の自然な手順に従えば、君が英語を学ぶとき、まず、目の前の事象に対して、どのように音声としての英語が発せられているのか、を意識する。そして、同じ事象に対して、自分の口で、同じように英語を発してみる。そして、それを繰り返しているうちに、さまざまな事象に対して、どのように英語を発すればいいのか、わかるようになり、英語が使えるようになってくる。この英語に読み書きを伴わせていくのが、本来の学習方法であろう。(君は同じようにして日本語を身につけた)

効果のある学習方法を身につけることは、とても重要なことである。

学院長 筒井保明

「できる自分」を信じよう!

Trust yourself. You can do it!

できないという誤った思い込みが、君をできなくさせている。

現在の状況を分析して、できない、とか、わからない、とか、よく人は言うけれど、ほとんどの場合、その一言が学習に対する強いブレーキになってしまっている。

その代表例は、アルプスの少女ハイジだ。

現代であれば、ハイジは、難読症と診断されてしまうかもしれない。少なくとも、クララの祖母が来るまでのあいだ、クララの家庭教師はそう判断していた。

クララの祖母がハイジに絵本を渡そうとすると、家庭教師は叫んだ。「絵本ですって! マダム、あの子は投げ出すだけです! 彼女は本を引き裂くでしょう。アルファベットを読むことを身につけられないのです!」

「試してみるべきでしょ!」祖母は、きっぱりと答えた。祖母がハイジに絵本を手渡すと、ハイジは絵を見て、泣き始めた。その絵がハイジに故郷を思い出させたからである。

「泣かないで、ハイジ、涙の理由はわかるわ。涙をとめて、目を拭いて。この絵のお話を知りたい? この絵のお話をしましょうか?」すすり上げながら、ハイジがうなづいたので、「よかった。泣き止んだわね。ところで、先生からなにを学んだの? あなたは読むことができるの?」

頭を振りながら、ハイジはつぶやいた。「できないの。不可能だって、知っているわ」

「不可能!」祖母はびっくりした。「なぜ、不可能なの?」

「なぜなら、できないから! それはよくわかっている。ペーターが私にそういったから! 彼は何年も努力した。そうして、できないってことがわかったの」

「まあまあ。ペーターを信頼しているのね。それはいいことよ。でも、私のことも信じて! この絵のお話を知りたいと思わない?」

「もちろんよ! 少しでも読めるなら、もちろん!」

「小さな意欲と集中があれば、じゅうぶん! 実際、読むことを身につけることは難しいことじゃない。すぐにわかるわ」

祖母はさっそく取りかかって、一語一語、示していった。

数日が過ぎて、ハイジは変わった。祖母の前で、家庭教師はうなだれて、認めた。

「この一週間のあいだに、私がかつて絶望していたこと(ハイジが読めるようになること)が起きて、奇跡がまだ続いているように思います」

ハイジの学習をストップしていたのは、ペーターの発言による思い込みのせいであった。つまり、ハイジの学習の問題は、ハイジの「心」であって、能力の問題ではなかった。

君にも、ちょっとわからなかったり、できなかったりしただけで、すぐに「不可能!」といってしまう悪い癖がついていないだろうか。できる、と思えば、できるようになるし、できない、と思い込めば、できないままだ。現状とは、あくまで現時点の状況で、いくらでも変わるものである。だから、「できない⇒できる」「わからない⇒わかる」「成績が悪い⇒成績が良い」が、君の本来の姿なのだ。

さあ、「できる自分」を信じて、積極的に学んでいこう。

※ヨハンナ・シュピリ『ハイジ』を参照しています。

学院長 筒井保明

学習の本質は「楽しさ」だ。

Studying is Fun.

山手学院の塾生であったM君は、東京学芸大学で、保健体育を専修している。「どのように体育教育に取り組むべきか」が、現在の課題だという。

指導教授が、ヨハン・ホイジンガの『ホモ・ルーデンス』を教材として使っているそうで、その考察から得たM 君の結論は、「生徒たちが自発的であること、取り組みが楽しいこと、終了後に充実感があることが、体育指導には必要です」ということだ。

スポーツの指導において、いまだにスパルタ指導の奨励や体罰の擁護が存在するけれど、スポーツの本質が遊戯であることを認識すれば、叱責や恫喝、罰則や体罰が、完全に誤った行為であることがわかる。ホイジンガの『ホモ・ルーデンス』Homo Ludens という著書は、日本でも評判になった。

ホモ・ルーデンスは「あそぶ人」ということで、ホイジンガは、ホモ・サピエンス(智恵のある人)やホモ・ファベル(つくる人)という定義のほかに、人類は、ホモ・ルーデンス(あそぶ人)であると主張した。

「あそび」は、日常のなかで、純粋な楽しみとして始まる。ただし、日常そのものではないから、時間的にも、空間的にも制限される。そして、複数の人があそぶとき、共通してあそぶための規則が必要になる。「あそび」は、本質的な楽しみとして始まるが、まじめにあそぶことも、真剣にあそぶことも、一生懸命にあそぶことも可能である。だから、「あそび」の対義は「まじめ」ではなく、「あそび」は「まじめ」を包摂

することができる。「あそび」から「儀式」「競技」「スポーツ」への移行のポイントは、ここにある。先に「あそび」があり、「あそび」が昇華されたものが「文化」(儀式や芸術やスポーツなど)なのだ、というのが

ホイジンガの考えである。

東京学芸大学の指導教授は、おそらく、体育やスポーツの根源に戻ることによって、体育指導の在り方を根本的に考え直すことができると意図したのではないだろうか。

野球では、プレイボール(Playball)という。サッカーでは、プレイ・サッカー(Play soccer)という。

プレイ(Play)の本質は、あそびだ。あそびは、自発的なものだ。

そして、みんなであそぶために、時間的制限を設け、空間的制限を設け、規則を設ける。

みんなが承認した共通の規則があるから、競技が成立し、儀式が成立し、文化が成立する。

ホイジンガは、文化の中に「あそび」があるのではなく、文化の根源が「あそび」なのだと考える。

M 君が、体育指導において、自発性や楽しさや充実感を重視する必要があるという結論に至ったのも、M 君が指導教授やホイジンガの考えをじゅうぶんに検討したからだろう。たのもしい若者だ。

最後に、わたしの観点でいうと、「あそび」から「文化」への昇華の過程には、「学習」が不可欠である。「あそび」⇒「学習」⇒「文化」の流れがある。それこそ、自発的に、楽しく、満足するまで取り組んだ学習

の結果が「文化」であろう。

M 君がいう「体育教育には、自発性や楽しみや充実感が必要だ」とまったく同様に、どの教科にも、自発性や楽しみや充実感が必要である。学習の本質が「楽しさ」であることを知っておくことは、ホモ・ルー

デンス(あそぶ人)の一員として、とても重要なことだろう。

楽しいと思って取り組むと、学習はどんどん捗るものだ。

学院長 筒井保明