このたび、令和3年3月1日(月)より、新小学1年生~新小学6年生のお子さまを対象とした、学習指導付き学童クラブ「山手ジュニア」を開校することとなりました。そこで、下記日程にて説明会を実施し、システム等に関しましてご説明させていただきます。

ご多忙中、誠に恐縮ですが、ぜひともご参加くださいますよう、よろしくお願いいたします。

会場

山手学院 坂戸校

日時

令和3年1月23日(土)10:30~11:30

対象

新小1~新小6のお子さまをお持ちの保護者様

申込

直接校舎でのお申込み・お電話でのお申込み・メールでのお申込み

※新年度の送迎対象小学校は、浅羽野小、長久保小となります。

※上記日程で都合が合わない方は、個別に説明させていただきますので、お気軽にお問合せください。

山手学院 坂戸校

住所 坂戸市緑町5-3

電話 049-289-2611

Mail sakado@yamate-gakuin.co.jp

山手学院では3月から新年度がスタートいたします。目標を持ち、効果的な学習を行うことで、成績向上、志望校合格へつながります。今回の説明会では、山手学院の指導方針と来年度の取り組みについて細かくご説明いたします。学年別の実施となりますので日時をお間違えないようにお願いいたします。

学童(新小学1年生~新小学6年生)

1月10日(日) 10:30~11:30

小学生(新小学4年生~新小学6年生)

1月10日(日) 13:00~14:00

新中学1年生

1月17日(日) 13:00~14:00

新中学2年生

1月17日(日) 10:30~11:30

新中学3年生

1月11日(月・祝) 10:30~11:30

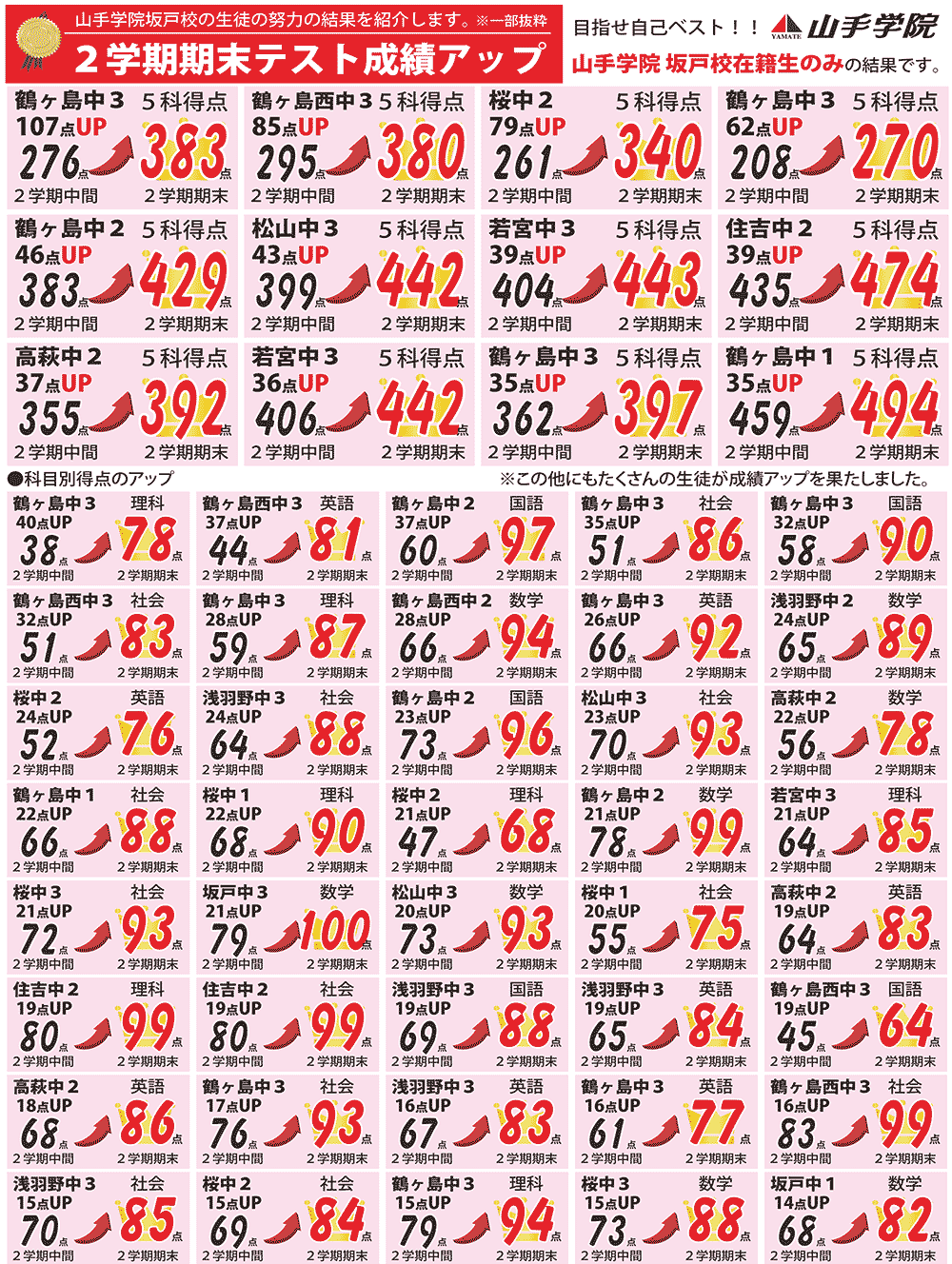

2学期期末テストにおいて、山手学院坂戸校に在籍している多くの生徒が、成績アップを果たしましたので、その一部を紹介いたします。

山手学院坂戸校では、通常授業に加え、テスト前の日曜日や祝日を利用し、各中学校のテスト範囲に合わせて、『完全中学校別』のテスト対策授業(理科・社会)を実施しています。

授業以外でも、中学校で配布されているワーク教材や、山手学院で配布しているワーク教材の進度と完成度を管理し、生徒全員が最後までやりきる指導を心がけています。また、定期テスト対策のための個別指導『サクセスプラン(80分×3コマ)』を受講し、普段受講していない教科や、苦手な教科などを集中的に勉強することも可能です。

今年度の定期テストも残すところあと1回となります。現在の学年の内申を決めるとても重要なテストです。しっかりと準備をして、学年末テストに備えましょう。

埼玉県公立入試における新型コロナウイルス感染症に係る対応について発表されました。従来の学力検査、インフルエンザ罹患者を想定した追検査に加え、新たに「特例追検査」が実施されます。

埼玉県教育局より、令和3年度埼玉県公立高等学校入学者選抜における新型コロナウイルス感染症に係る対応に関する詳細が発表されました。特例追検査の実施以外にも変更点があります。

まず、2月12日から始まる出願については、従来の志願者が高校の窓口に持参して出願する形式から、原則郵送による出願へと変更されます。ただし、さいたま市及び川越市の市立高等学校については窓口での出願になります。

(12/18追記 埼玉県教育局より出願方法の変更が発表されました。変更内容は次の通りです。「さいたま市及び川越市の市立高等学校は、原則、中学校がまとめて郵送による出願とする。その際、入学選考手数料は振込により納入する。志願者が持参して出願する場合、現金で納入することも可能。」)

2月26日に実施される学力検査については、1つの検査会場を35人以下に限定することや、受検中の常時換気、昼食時を除きマスクの着用を義務付けるなどの対応が新たに発表されました。

3月8日の入学許可候補者発表については、従来では午前9時に高校にて掲示による発表、午後1時にウェブにて発表されていましたが、掲示板前での密状態を防ぐため、午前9時にウェブにて発表、午前10時に高校にて掲示発表へと変更されます。

新設される「特例追検査」は、3月12日に実施されることになりました。県内4会場にて実施を予定しており、対象者は「新型コロナウイルス感染症に感染するなどして、学力検査・追検査の両方を受検できなかった志願者で、3月12日までに健康観察期間が終了している者及び3月12日に無症状の濃厚接触者である者」となっています。実施教科は国語、数学、英語の3教科で、英語ではリスニングは実施されません。また、学校選択問題の実施もありません。入学許可候補者は募集人員の枠外で決定することも発表されています。特例追検査の入学許可候補者発表日は3月16日午後2時です。

詳細につきましては、埼玉県のホームページでご確認ください。

南古谷校では、12月1日(火)から「入試対策ゼミ」後期が開講しました。

入試対策ゼミ後期(12月~2月)では、公立高校の入試問題に照準を絞り、実践的なトレーニングをおこないます。近年の入試問題の傾向を踏まえ、実践的なトレーニングを積み重ねることで、高い得点力を養っていきます。

入試対策ゼミ 各教科のご案内

国語

【後期(12月~2月)】

過去3年間に全国の公立入試で出題された問題を中心に、合格するための実践力を身につけることを目的に実施します。学習内容は、出題頻度の高い現代文や漢字・語句、現代文法、古文、作文と、県公立入試問題で出題される内容すべてです。特に記述問題は、合格点をとるための答案の作成方法を伝授します。

数学

【後期(12月~2月)】

公立高校入試対策を中心に、重要単元の必須事項の完全マスターを目指し、問題演習に取り組んでいきます。全国の公立高校の入試問題を題材とし、志望校合格のための解法スキルのレベルアップに取り組みます。分野別の入試対策演習を積み重ね、入試でよく出る「小問・関数・図形」の重要問題を正確に解ける力を育成します。

英語

【後期(12月~2月)】

実戦的な文章読解に取り組みながら、公立高校入試における時間配分や、それぞれの設問に対する解答方法を訓練します。また、私立高校入試でよく出題される典型的な文法問題にも取り組みながら、得点力を強化していきます。

「入試対策ゼミ」を含めた【合格必勝ゼミ】は、入試に強い山手学院の原動力となっている、実戦形式の演習ゼミです。自分の志望校にあったゼミを選ぶことができます。

⇒合格必勝ゼミ

2学期の期末テストがおわり、1・2年生は次の学年に向けて、3年生は志望校合格に向けて今まで以上に学習に力を入れる時期となりました。そこで、これまでの取り組みを確認し、今後の学習につなげるために、塾生とその保護者様を対象に三者面談を実施いたします。

個別スクール朝霞校では、塾生の成績向上、志望校合格に向けて、今後も全力を尽くして参ります。

面談でお話しさせていただく内容

1・2年生

①成績確認・学習状況のご報告

②3学期・次学年に向けて実施すること

③高校受験に向けたご相談

3年生

①成績確認・学習状況のご報告

②志望校確定に向けたご相談

③志望校合格に向けた自習計画・学習内容のご相談

2021始動!!入試に強い山手学院で志望校合格を目指そう!!

山手学院では中学受験コースは2月から、その他のコースは3月から新年度の授業が始まります。新年度の指導方針、1年間の学習予定、行事予定などにつきまして、具体的に詳しくご説明させていただきます。

生徒・保護者・教師の三位一体の指導で、お子さまの志望校合格をつかみ取る指導を実現したいと考えております。塾生でなくても参加できますので、お気軽にお問い合わせください。

新年度学院説明会について

1月10日(日)実施

【中学受験クラス】10:30~11:30

【新中学1年生】13:00~14:00

1月11日(月祝)実施

【小学生】10:30~11:30

1月16日(土)実施

【新中学2年生】10:30~11:30

1月17日(日)実施

【新中学3年生】10:30~11:30

※会場はすべて山手学院坂戸校になります。

※塾生でなくても参加できます。ご希望の方は校舎までお気軽にお問い合わせください。

読書が君の学力をつくる!

Reading is the Key to learning.

小学生や中学生のみなさんから、「どうすれば学習を得意にすることができますか?」という質問をよく受ける。もっと端的に「どうすれば頭がよくなりますか?」と聞いてくる生徒もいる。

学習を得意にする方法も頭がよくなる方法もたくさん知っているけれど、もし一言でいうなら、「読書家になること」が答えになる。なぜなら、過去から現在に至るまで、「読書が学習のカギ」になっているからだ。詩人や文学者はいうまでもないが、科学者のニュートンも、発明家のエジソンも、政治家のフランクリンも、実業家の渋沢栄一も、君の隣の優等生も、じつは、みんな読書家なのだ。読書が学習を得意にさせ、頭脳の力を発展させる。学習は情報処理能力であり、頭脳の力は部分と全体の統合力である。たくさん読書することによって、君の頭脳の力は飛躍的に伸びていく。

そもそも学校教育は、教科書を使うことでわかるように、学習の前提として読書できることが求められている。教科書をくりかえして読むことができる力があれば、学校の学習はむずかしくない。

かつてはどんな学習も積み上げていくものであるように思われていた。先に進むためには、目の前の学習が完全になってからでなくては、ムリなように感じられていた。だから、君がスムーズに問題を解くことができないと、何度も何度もおなじ問題をやらされる。君はだんだんいやになってきて、あるとき、あきらめてしまうかもしれない。

ほんとうは、もっと気楽に、たくさんチャレンジしていけばいい。先に進んでいるうちに、自分のつまずいた問題がわかるようになってくる。全体が見えてくると、部分がわかるようになってくるからだ。

読書は、部分と全体を統合する力をつくる。そのためには、気に入った本をくりかえして読むことだ。一度目よりも二度目、二度目より三度目に読むとき、本の全体像も理解できる内容も高度に変わってくる。なぜなら、部分と全体は相互に働きかけているから、何度も読みとおすことによって、部分と全体がどんどん統合されてくるからである。

ここで、「でも算数や数学はちがうんじゃないですか?」という質問が飛んできそうなので、さきに答えておくと、算数や数学も言語であることを知っておこう。たとえば、🍎の数を1(いち)、🍎🍎の数を2(に)、🍎🍎🍎の数を3(さん)と人は名付けた。数字自体が言語なのだ。

もっと身近な例をいえば、算数が苦手な小学生の多くは、音読や読書が上手になってくると、算数も比例してできるようになってくる。急がば回れで、まず言語活動を活性化すると、頭脳がよく働くようになる。小学生だけでなく、中学生も、高校生も、大人も同じであるから、ぜひ日ごろの読書を心がけてほしい。

ところで、1カ月にどれくらい本を読んだらいいのだろうか。全国学校図書館協議会が何十年も調査している

5月1カ月の平均読書冊数を見てみると、2019年は、小学4~6年生11.3冊、中学生4.7冊、高校生1.4冊。個人的な意見をいえば、この倍くらい、読んでほしい。

読書家になると、正しい学習方法によって、かならず学習を得意にすることができる。

入試が迫っている受験生以外は、さっそく読書に取り組もう!

山手学院 学院長 筒井 保明

コンピューターは、計算機?命令するもの?

スクラッチのブロック・パレットにあるそれぞれのブロックをスクリプト・ブロックと呼びます。

スクリプトという言葉は、「言語で記述されたもの」という意味です。

ですから、各スクリプト・ブロックには、「10歩動かす」とか「はしにあたったら、はねかえる」とか「1秒まつ」とか「もし◇なら」のように言語が記述されています。

みなさんは、プログラミングやコーディングをとおして、AI(エーアイ・人工知能)の世界にも触れていますので、そもそも計算自体が人間の言語であるという話をしましょう。

さて、ここにがあります。リンゴの数はいくつですか?

「ひとつ」と答えた人もいれば、「いっこ」と答えた人もいれば、「いち」と答えた人もいるでしょう。君がアメリカ人なら、「One(ワン)」、フランス人なら、「Une(ユヌ)」ですね。

おなじ「1」でもいろいろないいかたがあります。

では、が70個あるとき、リンゴの数はいくつですか?

「ななじゅう」と答えた人もいれば、「しちじゅう」と答えた人もいれば、「ななじゅっこ」と答えた人もいれば、「Seventy(セブンティ)」と答えたアメリカの少年もいるでしょう。ところが、フランスの少年は「Soixante-dix(スワサント・ディス)」と不思議な数え方をします。日本語にすると、「60と10」です。フランス人の場合、70は「60と10」、71は「60と11」、72は「60と12」・・・80は「4×20」・・・90は「4×20+10」と答えます。 でも、これはわたしたちが外国人であるので、このようにややこしく感じますが、フランス人にとって、70は「スワサント・ディス」という呼び方であり、80は「カートル・ヴァン」という呼び方であり、90は「カートル・ヴァン・ディス」という呼び方なのです。先祖代々、そう呼んできたということです。たとえば、の数を3とあらわしたとき、それぞれの国の人がそれぞれの言葉で呼ぶということです。つまり、数字は、言語であるということです。

じっさい、5+1=6をみなさんは、ご・たす・いち・は・ろく、と読みますね。

プログラミングの世界には、たくさんの数字が出てきます。ですから、プログラミングには数字という言語に強いことがもとめられます。みなさんは、ぜひ算数をしっかりと学習してください。

ところで、パソコンは、パーソナル・コンピューターの略称です。コンピューターは、英語でcomputerです。語源は、computeで「数える、数え合わせる」という意味ですから、コンピューターは計算機です。ところが、わたしたちが使うコンピューターは、内部でものすごい計算をしているにはちがいないのですが、いろいろなソフトウエアが動きますから、たんなる計算機には思えません。

フランス人は、コンピューター(計算機)と呼ぶには抵抗があったためでしょうか、わたしたちが使うコンピューターのことをオルディナトゥール(ordinateur)と呼びます。日本語にすると、「秩序をつくるもの、命令するもの、指図するもの」です。プログラミングは、その裏側でものすごい量の計算がおこなわれていて、その結果として、「動け」という命令でプロジェクトを動かします。

コンピューターに対するフランス人の名づけ方もおもしろいですね。

学院長 筒井 保明

プログラミング能力検定の実施について

12月7日(月)~13日(日)の期間、お通いの教室でプログラミング能力検定を実施いたします。

※各教室で検定日時が異なりますので、詳細につきましては教室にお問い合わせください。

本検定は2024年の大学入学共通テスト(旧:センター入試)で「情報」が試験に追加されることを見越して、対応ができるように実施されます。ビジュアルプログラミング、テキストプログラミング、ともに単なるプログラミング技術だけでなくプログラミングの概念から体系的に問います。

学習をしたり、スポーツをしたり、努力を重ねるためにはモチベーションが大切であるとよく言われています。学習であれば入試が大きな目標になるでしょうし、スポーツなら大会で優勝するためにツライ練習もがんばれます。プログラミング学習も同じです。毎日学習して、それまでできなかったプログラミングを習得するのは十分に楽しいことでしょう。しかしながら、つづけていくうちにマンネリになってしまうのは否めません。徐々に集中力も下がっていってしまいます。検定を受検することで、資格試験への合格を目標にできれば「こんなんじゃだめだ、がんばろう」と思える動機付けになるはずです。もちろん、学習をスピードアップしながら合格のニュースを聞いたときには大きな自信と、次へと向かう新たなモチベーションが生まれてくるでしょう。

今回検定のレベルは3段階あり、レベル1はQUREOのチャプター1~10までが範囲となります。同様にレベル2がチャプター11~23、レベル3がチャプター24~43の内容を中心に出題されます。試験内容は動画をみて、正しいブロックが組まれているものを選択する4択問題で、合格基準は60%ということです。(レベル3は自分でブロックを組む問題が出題されます)

今回受検されない生徒さんも次回来年3月に実施予定です。次回まで費用は無料の予定ですので、参加をお待ちしております。

他のプログラミング検定との違い

- 大学入試(2024年度大学入学共通テスト)への対応

- 知識の定着度を測る(創造力・アイデア力よりも重視する)

- 合格証だけでなく概念ごとに分析された詳細な成績表も返却

- Scratchを使わないオンラインの検定

- 受検会場数全国No.1(約1200会場 (株)プログラミング総合研究所調べ)

※新しい検定ではありますが、QUREO実施教場が多いため

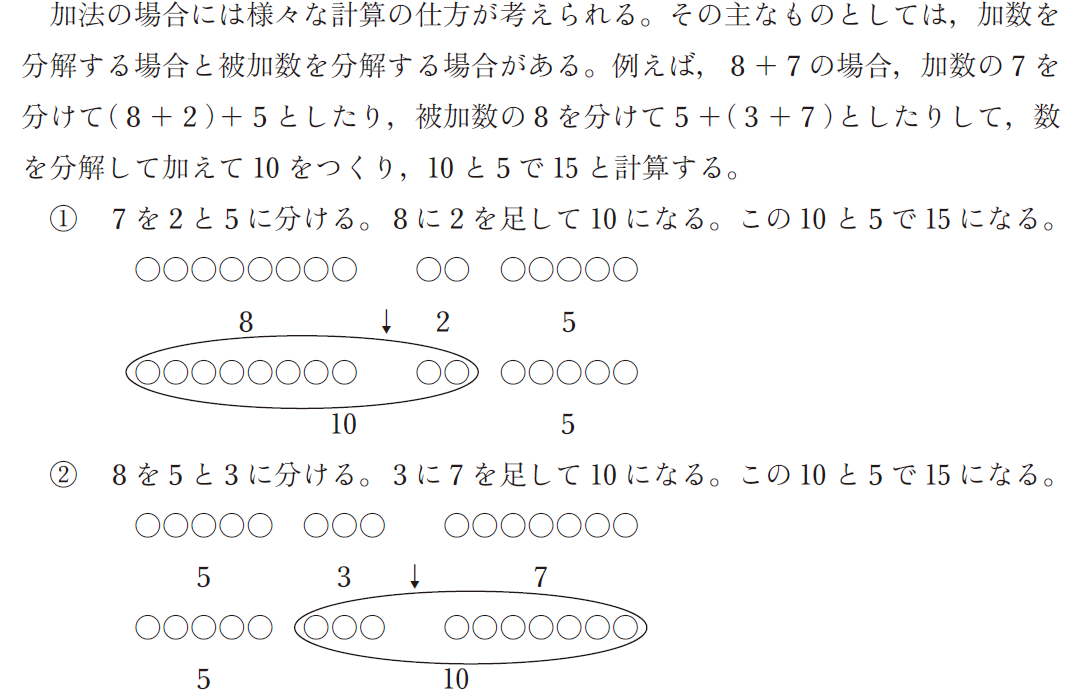

さくらんぼ計算は考えかたのひとつ

「さくらんぼ計算」は、考えかたのひとつであり、計算方法のひとつです。ところが、計算の答えがあっているにもかかわらず、やり方がさくらんぼ計算になっていないと、△や×をつけたり、ひどい場合は、叱ったりする小学校の先生がいるようです。

文科省としては、「こういう考え方もあるよ」というレベルの話なのですが、勘違いした先生が無理強いすると、子どもたちが混乱してしまいます。

小学校学習指導要領【算数編】から、小学生や保護者の方を悩ませるさくらんぼ計算に該当する部分を引用してみましょう。

「様々な計算の仕方が考えられる」と明記されています。

数字をドッツ(Dots)としてとらえられるなら、かんたんなことですし、わたしたちが頭のなかで無意識にやっていることでもありますから、さくらんぼ計算をめんどうに感じていやがる小学生の気持ちもわかりますね。

こういった問題は、そろばんにも、暗算にも、存在します。

江戸時代、そろばんには、多くの流派がありました。割り算にも九九があり、吉田松陰先生も松下村塾で教えていました。明治、大正、昭和の初めごろまで続いていたようですが、みなさんは、おぼえません。

現在では流派の色はあまり濃くないのですが、たとえば、かけ算のとき、かけられる数とかける数をそろばんに置くか置かないか、先生によって分かれたりします。両方置く先生、片方置く先生、どちらも置かない先生、また、生徒の学年や習熟度によって使い分ける先生がいます。

正しい答えを得ることにちがいはないのですから、どれを選ぶか、君たちが決めてもよいのです。

ところで、西洋式暗算Mental MathにもLeft to Right(左から右に計算する)派とRight to Left(右から左に計算する)派がいますが、わたしはLeft to Right(右から左に計算する)派です。つまり、大きい数のほうから計算します。

山手学院のそろばん指導者である西岡先生のような達人なら、ただちにそろばん式暗算で正確な答えを得るでしょうが、西洋式暗算の場合、たとえば、15,280円の品物と23,120円の品物を買うとき、15,000円と23,000円を先に足して38,000円を得てから、400円を得て38,400円になります。これが、西洋式暗算Left to Right(左から右に計算する)派の足し算です。「すばやく概算を得れば、生活上も便利ではないか」というのがLeft to Right(左から右に計算する)派です。

小学生低学年のみなさんは、もしかしたら、さくらんぼ計算に悩まされるかもしれませんが、計算の考えかた、計算のしかたは、いろいろあることを知ってください。

そろばんは、計算の考えかた、計算のしかたとして、歴史と伝統のあるものです。

リラックスして、たのしくそろばんに取り組みましょう。

学院長 筒井保明