入試問題のページ数が増えたのはなぜ?

2月26日に埼玉県の公立入試がありました。実際の問題については埼玉県のホームページに掲載されていますので確認してみてください。

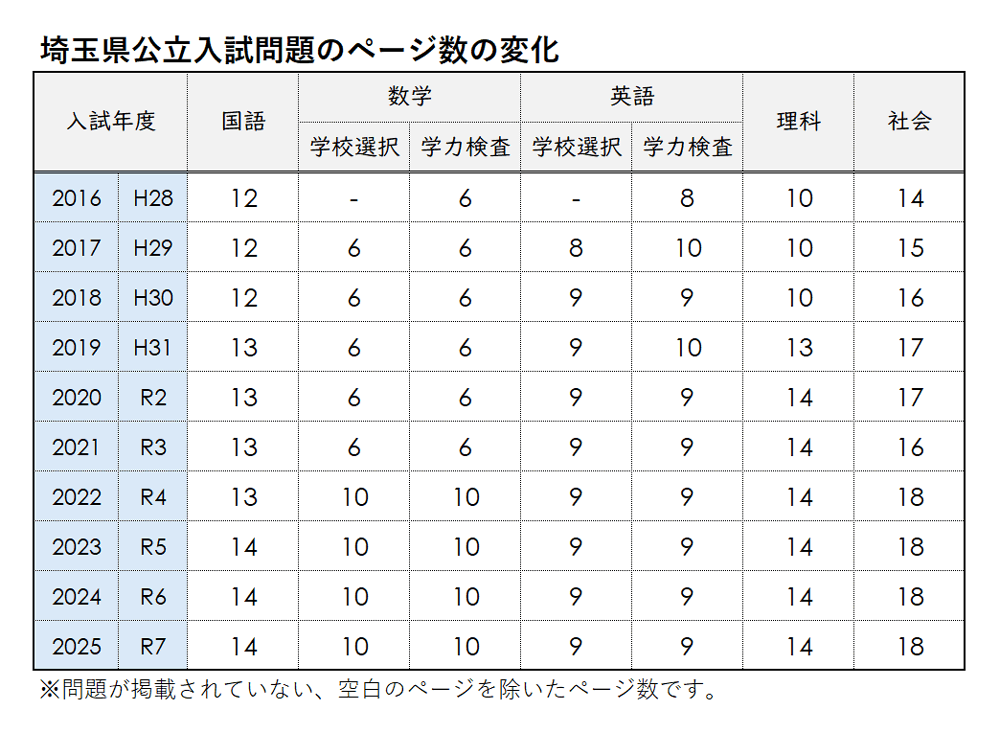

今回は過去10年間の入試問題のページ数を調べてみました。

10年前と比べると、どの教科もページ数が増加していることがわかりますね。数学、理科、社会は4ページも増加しています。特に数学は、令和4年度入試を境に急に増加したように見えます。令和4年度入試といえば、新しい学習指導要領が全面実施された年の入試にあたります。

埼玉県公立入試は、毎年5月下旬に公表される「学力検査問題の出題の基本方針」に基づいて作成されています。したがって、入試問題のページ数が増加する以前の令和3年度の資料と、令和7年度の資料を比較することで、ページ数が増加した理由が見えてきそうです。

変化があったのは次の箇所です。

10年前と比べると、どの教科もページ数が増加していることがわかりますね。数学、理科、社会は4ページも増加しています。特に数学は、令和4年度入試を境に急に増加したように見えます。令和4年度入試といえば、新しい学習指導要領が全面実施された年の入試にあたります。

埼玉県公立入試は、毎年5月下旬に公表される「学力検査問題の出題の基本方針」に基づいて作成されています。したがって、入試問題のページ数が増加する以前の令和3年度の資料と、令和7年度の資料を比較することで、ページ数が増加した理由が見えてきそうです。

変化があったのは次の箇所です。

学力検査問題の出題の基本方針(令和3年度)

(2) 基礎的な知識及び技能をみる問題とともに、思考力、判断力、表現力等の能力をみる問題の出題に配慮する。

学力検査問題の出題の基本方針(令和7年度)

(2) 基礎的な知識及び技能をみる問題とともに、知識・技能を活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力等の能力をみる問題の出題に配慮する。

傍線部は、令和4年度の基本方針から追加されている部分です。資料の通り、令和4年度は入試問題のページ数が増加した年にあたります。「知識・技能を活用して課題を解決するために」とあることから、この内容が反映された入試問題に変わったということです。

2021年から全面実施されている学習指導要領には、「未知の状況にも対応できる『思考力、判断力、表現力等』」が、生きる力を育成するための三つの資質・能力のうちの一つとして取り上げられています。これを踏まえ、単に知識を問うのだけはなく、初見の問題に対して柔軟に思考し、対応する力を測るために、入試問題は変化しています。そのような力をテスト形式で測るためには、資料や文章を多く掲載する必要があるというわけです。このことが、入試問題のページ数が増加した理由であると考えられます。この傾向は今後も続くでしょう。複数の資料や文章を読み解き、問題を解決する力、広い意味での読解力が必要な入試問題になっているということです。